Por Max Valdés

Claudia nos sorprendió diciéndonos que vio a su hermano entrar por la ventana. “No mientas”, le dije, “tu hermano está muerto”. Fue una afirmación cruel. (Esa ha sido su mayor desgracia, no superar jamás el duelo). “Tu papá tiene razón, Javier no volverá”, le aclaró Berta, exhalando un grave suspiro.

Pero ella siguió contando cómo Javier se trepó por la ventana y venció los barrotes. Mi mujer se acercó diciéndole que volviera a repetir cada uno de los detalles de la visita de su hermano. Quería tener noticias de nuestro hijo, aunque fuera una fantasía de Claudia, confiar que un milagro o un misterio habían regresado a su hijo a casa la complacía.

-El pobrecito tenía miedo. Lo abracé y no me quería soltar. Dijo que tenía ganas de dormir. Le abrí la cama. Cuando desperté ya no estaba. ¡Papá, usted no quiere creer, pero ya verá cómo se le aparecerá también!

Apreté los ojos desconcertados. Estábamos metidos en un gran problema: si Claudia continuaba imaginando a su hermano acabaríamos con ella en la clínica. Por eso decidí salir de viaje, arrancar de los recuerdos, huir de las sensaciones y los episodios que se resistían a desalojar esta casa. Un viaje inesperado para librarnos de la presencia de Javier.

-¿Cómo se te ocurre?- alegó Berta- ¿te volviste loco?

Independiente de su queja le obligué a hacer las valijas. Muchas veces quise ir a ver a mi madre, pero el norte en este país queda demasiado lejos. Por mis hijos: por Claudia primero y luego por Javier había postergado esta visita. Por ellos acepté el puesto de ayudante de contador en una empresa minera, por ellos postergué mis deseos de estudiar idiomas y lo reemplacé por los estudios de contabilidad, por Claudia y Javier no me había separado, por temor a perder su cercanía, sus juegos inocentes y mágicos.

Antes de empacar, Berta me preguntó qué íbamos a hacer con “las cositas” de la pieza de Javier. Allí estaba su ropa, sus juguetes, sus primeros libros.

-¿Qué se hace con la ropa de un muerto? -respondí enrabiado.

La donaría al Hogar de Cristo, allá ellos lo que hacen con ellas; había que desocupar cada uno de los espacios que Javier había llenado con su presencia.

Quizá era injusto, para la memoria de mi hijo, considerar sus cosas como trastos viejos que se tiran a la calle. Pero era necesario. No hice caso de las aprehensiones. Una tarde cuando regresaba de mi trabajo, el cuarto de Javier estaba vacío, los tipos que contraté habían retirado toda su ropa, sus zapatos y los juguetes que a lo largo de nueve años le habíamos regalado.

Cuando vi su habitación sentí una incomodidad grande. Berta hubiese querido seleccionar qué cosas se quedaban entre nosotros y qué cosas regalar pero ese derecho se lo había arrebatado.

La sorpresa llegó esa misma tarde, Claudia, había ido la noche anterior al cuarto de su hermano y había retirado sus álbumes de fotografía, sus carpetas con trabajos de la escuela y uno que otro juguete. Cuando lo descubrí todo debajo de su cama la reprendí:

-¡No vuelvas nunca más a desobedecerme!

-¡Pero, papá…!

Claudia siempre fue una excelente hermana. A Javier lo cuidaba, lo consolaba, le bajaba las rabietas cuando éstas le venían y sobre todo lo abrazaba cuando se largaba a llorar de manera desconsolada sin saber nadie, ni siquiera el psiquiatra que lo atendía, el origen de sus temores.

-¡Te arrepentirás! – alegó Berta, apareciendo sorpresivamente en el vano de la puerta.

-¡No se hable más del tema!

Así era y fui todo el tiempo: impulsivo e irracional. Esa es una de las razones que explican cómo me encuentro ahora y cómo llegué aquí. Pero no quiero anticipar nada.

La noche anterior al viaje Claudia fue a nuestra habitación para decirnos que nuevamente Javier estaba en el cuarto vacío.

-¿Otra vez? – preguntó Berta.

-¡Vayan a verlo. Está tirado en el suelo!

Lancé mis quejas y le ordené que se fuera a su pieza. Enseguida oíamos su llanto. No estaba seguro si era el llanto de mi hija. Era la manera que tenía Javier de solicitar nuestra atención.

-Alguien está llorando ¿escuchas?- me preguntó.

-¡Déjate! – dije- ¿Hasta cuándo resucitas a un muerto?

Fue imposible cerrar los ojos.

No hubo más ruidos durante un buen rato.

Mi mujer entró al sueño sin dificultad. Estaba deshecha, siempre alegaba que el trabajo de la casa era mucho más terrible que el de la oficina Era un caso perdido. Desde que Javier nos dejó- es un modo de decir, yo bien sé que la culpable está aún con nosotros- no hemos vuelto a ser lo que fuimos antes.

Entonces, ¿por qué el viaje? ¿Qué razón tenía mantenernos unidos tres semanas, soportándonos, de malhumor y rabietas?

Sin embargo, tenía la impresión que debía salir de esa casa ahora.

Estaba por fin quedándome dormido cuando los golpes se amplificaron a mitad de la noche.

Quedé en silencio.

Volvería a oír, a estar atento para confirmar mi primera impresión. Así sucede con las incertidumbres: se debe hacer una pausa para luego reconfirmar la hipótesis inicial. Esperé con ansiedad y una sensación de pavor comenzó a calar en lo profundo.

Tres azotes contra la puerta. Entre uno y otro una pausa de dos a tres segundos. Casi matemáticamente el choque volvió a repetirse. Miré el tablero de control de la alarma: estaba todo en su lugar; ninguna de las lucecillas que se enciende ante la visita de un intruso o algo que se cruce por delante de los rayos acusó la presencia de alguien. Pero esa certidumbre duró lo que dura un suspiro: enseguida vi encender la lucecilla roja que indicaba una presencia en la pieza de Javier. No había estallado la alarma de exteriores, por tanto se debía suponer que el intruso- o lo que fuese- estaba dentro de la casa.

Bajé precipitadamente de la cama, abrí la puerta de nuestro cuarto, crucé por el vestíbulo, me vi enfrentado a la puerta de la habitación de mi hijo.

La abrí: Claudia estaba tirada en el suelo abrazada a la colcha de Javier.

– ¿Qué haces aquí?

– Vine a esperar a mi hermano…

-Claudia- le dije enfurecido y sin control- tu hermano se mató y no hay nada que puedas hacer.

-¡No es cierto. Yo lo quería mucho y el también…no podía irse así…!

Abracé a mi hija para llevármela a su cama, me rechazó con patadas y arañazos.

-¡ Ahora duerme, mañana debemos salir temprano!

Estaba tan cansada que en pocos segundos se quedó dormida.

Regresé a la habitación.

Berta estaba esperándome sentada en el borde de la cama.

-¿Qué le hiciste? –me preguntó con los ojos llorosos- ¡Estás enfermándola más!.

-¿Quieres que se vuelva loca esperando que regrese su hermano?

– ¡Escúchame bien: Javier no cayó por sí sólo del balcón!

-¡No digas eso!

-Por algo no quiere irse de aquí…

Cuando terminé la terrible frase ella corrió a encerrarse al baño. Lo de Javier catalizó un momento que había de venir tarde o temprano.

El reloj despertador sonó a las seis y treinta, busqué las gafas para confirmar la hora pero no fue necesario, Berta ya estaba en pie con el desayuno preparado. Se sentía culpable y, creía que si íbamos a permanecer en un viaje tanto tiempo, debía hacer un esfuerzo por comportarse de buena manera. Se lo agradecí. Enseguida fue a la pieza de Claudia y regresó con ella.

-¡Tendrás que pedirle perdón!- me dijo.

Dos horas después estábamos dejando las calles urbanas de Antofagasta para entrar de lleno en la autopista, desaparecían los pastos verdes y se iniciaba un nuevo paisaje: el de la oquedad desértica.

La primera noche la pasamos en una hostería de mediana calidad pero con baño privado. El tema del baño a Berta le preocupaba mucho, no aceptaba compartir su intimidad con otros extraños. En el dormitorio había cuatro camas. Como si hubiesen dispuesto a propósito una para Javier.

-¿Qué hacemos?- dijo Berta

No respondí.

El cuarto no poseía ningún atractivo. Era como los cuartos de los viajeros, práctico, sencillo y utilitario. Había un armario grueso y alto en el fondo junto a la puerta que daba al baño, dos o tres mesas junto a un tablón que reemplazaba las sillas, las paredes estaban pintadas con un color detestable y con una sola mano de pintura. Lo único al margen, y que luego supuse lo había abandonado allí algún turista, era un cuadro que contenía la imagen de una bañista sentada sobre la arena mirando al mar. No era una obra de arte pero junto al cuadro del carro de los helados era un detalle cálido en esa fría habitación.

Berta siempre temía que los niños, cuando visitábamos lugares de veraneo, no se acostumbraran a las nuevas camas y eso les impidiera dormir, con el consabido insomnio colectivo. En una oportunidad cuando viajamos al lago (Javier tenía dos años y jamás se acostumbró a los resortes de las desvencijadas camas) lloró por lo menos media hora sin parar. Fuimos tan estúpidos que no advertimos que en el rincón que daba a su cama una tremenda araña lo amenazaba con bajar en cualquier minuto.

Yo no sabía entonces que aquella imagen terrible se haría inolvidable en el pequeño cuerpecito de Javier, constituyendo un presagio o un horrible anuncio.

Las cosas por su nombre, Berta es una supersticiosa que raya a veces en la brujería. Ella les metía cuentos a los niños sobre aparecidos y muertos vivientes. Lo hacía cuando yo estaba lejos, jamás frente a mí. Yo no creo en esas brujerías ni tampoco en que Javier podrá visitarnos. Berta y Claudia tan sólo esperan su regreso. Estoy seguro de eso. Están coludidas y quieren hacerme ver lo que no puedo ver.

Me di una ducha reparadora y nos fuimos a acostar.

Claudia dormía plácidamente. Berta, en cambio, esperaba sentada frente al sillón que habían dispuesto junto al balcón.

-¿Qué te está pasando?

-¿Qué?

-Deja tranquilo a Javierito. A los muertos no se les insulta.

-Lo tratabas como si fuera un muñeco…

-No podía ser más…no seas tan cruel…

-¡Siempre quise un varón…

-Si el niño apareciera…

Por la mañana nos subieron el desayuno. Estábamos hambrientos. El estúpido a cargo de la merienda volvió a equivocarse, en lugar de tres trajo cuatro raciones.

-Déjela- dijo Berta- total ya está en la cuenta.

Luego nos preparamos para iniciar el recorrido. Las llevé a las casas abandonadas de las usinas, donde hoy todo era olvido. Les indiqué que ese fue el lugar donde trabajó toda su vida el abuelo. A Claudia le interesaba mucho más el tema que a la propia Berta. Caminamos por los senderos polvorientos, nos detuvimos en un puesto de bebidas. No supe en qué momento Claudia se nos perdió. Cuando su madre lo advirtió era demasiado tarde. No se veía por ninguna parte. Le preguntamos al guardia que vigilaba la salida y nos respondió que no había visto a nadie. Regresamos y nos pusimos a revisar cada una de las piezas abandonadas, incluyendo la pulpería. Un grupo de turistas extranjeros visitaba la fábrica de metales. Varios niños iban en el grupo y nos pusimos a observarlos detenidamente. La desesperación iba en aumento y Berta estaba exhausta.

Recordé una oportunidad en que fui a buscar a mi padre a la salida de la fábrica. Busqué su cara en muchos hombres y no lo veía. Había comenzado a desesperarme. Creía que algo había pasado en la mina y le había tocado el turno de algún accidente La angustia no me dejaba actuar. Sentí que alguien tocó mi hombro: era él que me sonreía con su cara cansada y sus dientes montados. Preguntó qué hacía allí, que cada vez que fuera a buscarlo debía avisarle si no él cómo lo sabría. Lo imborrable de esa experiencia a los ocho años de edad fue la agonía, sentir que todo el mundo pasa ante tus ojos y tú no encuentras a nadie que te socorre.

Así volví a sentirme con la ausencia de mi hija.

Súbitamente una intuición me hizo ir al antiguo teatro. Vi a Claudia sentada en una de las desgastadas sillas. Le pregunté qué hacía allí y respondió si acaso no veía a Javier.

-Qué te pasa, hija aquí no hay nadie más que tú-le dije con una primera dosis de rabia.

-Mira al frente papá – me ordenó

-No hay nadie.

-Tú no lo puedes ver porque fuiste malo

-Vamos, le dije insistentemente, debemos salir tu mamá está muy nerviosa.

El mundo se vino abajo. De ser cierto que Claudia veía a su hermano entonces estaba iniciando un lento pero definitivo viaje hacia la locura.

Berta entró al teatro y abrazó a su hija. Lloraba tanto como la vez que Javier no volvió a abrir los ojos nunca más.

-¡Vámonos de aquí!, esto es una mierda.

Hicimos las anulaciones en la pensión y Berta empacó las maletas.

El viaje por la carretera fue un desastre. El sol jamás dejó de pegarme en la cara y el calor era agobiante. Claudia se fue durmiendo en el asiento de atrás agarrada a su muñeca de trapo. Aproveche ese momento para hablarle a Berta.

-Insiste que ve a su hermano.

-Quizá realmente lo vea.

-¿Cómo va a verlo? ¡Llenaste de mierda la cabeza de mi hijo y ahora sales con esto otro! ¿Crees que soy un imbécil?

Todo podría haber concluido aquí. El atardecer se dejaba caer lentamente sobre la pista de asfalto. Pero el azar hizo su parte. En medio de la carretera desierta y alejada de cualquier caserío el auto se detuvo abruptamente.

Me baje pensando lo peor. Levanté el capó. Esa manía idiota del que nada sabe. Alguna panne extraña que no estaba a mi alcance. Moví los cables de aquí para allá, hice maniobras inútiles, volví a girar la llave pero no había caso. El encendido eléctrico no funcionaba. Entonces, sin pensar en mi mujer y en Claudia, les dije que buscaría ayuda. Habíamos tomado unas bebidas unos cuantos kilómetros atrás y desde esa hostería podría llamar una grúa. Berta me dijo que si estaba loco pretendiendo salir en medio del desierto.

-Es la única alternativa ¿O quieres esperar que te venga buscar el Ángel de la guarda?

– ¿Qué haremos nosotras?

-Esperar aquí

-No puedes hacer eso. ¡Vamos todos o ninguno!.

-Ustedes se quedan aquí y no hay más.

-Mejor esperemos que pase algún auto…

-Hace cuatro horas pasó la única camioneta de todo un día.

-¡No nos dejes, papá!

-¡Ya, guárdense adentro que el viento levanta ese polvillo asqueroso!

Nunca pensaría que la demora sería tan larga. El sol, fue agobiante y tenía mucha sed. No se me había ocurrido llevar agua, estaba casi deshidratado. Caminé algunas horas en busca de alguien que me salvara de la situación. Me pareció haber visto pocos kilómetros atrás una de esas antiguas expendedoras de petróleo.

Por fin encontré una casa que casi se venía al suelo. Me pareció no haberla visto antes aunque la verdad cuando uno conduce son muchas las cosas que no ve. Había alguien sentado sobre una mecedora. Recordé las malas películas de western italiano con el falso comisario perdido en el desierto.

-Buenas noches – dije con cara de haber viajado meses- necesito ayuda.

Era un hombre de unos cincuenta años. Tenía una cicatriz horizontal en la frente.

El lugar era de una fetidez increíble. Le conté el episodio en la carretera. Dijo que no estaba para resolver los problemas de nadie y mucho menos de un desconocido. Le pedí se calmara, que no quería interrumpirlo pero que mi desesperación era obvia por mi esposa y por mi hija que estaban solas… enseguida me preguntó dónde estaba el auto. Cometí un error al informarle con quiénes viajaba.

– Espere aquí- dijo finalmente- no se le ocurra volver a salir, la noche está por caer y las víboras atacan sin piedad a los forasteros.

-¿Dónde va?

-A buscar la camioneta.

Esperé como un idiota. Estaba tan exhausto que me quedé dormido sentado en la mecedora sin proponérmelo.

Desperté después de no sé cuanto rato y salí corriendo. Era noche cerrada y el silencio del desierto me producía terror. Comencé a desesperarme. Tenía que llegar como fuese hasta donde estaba mi mujer y mi hija.

Lo que pasó mientras cruzaba el desierto no es pertinente. Las típicas agonías y fatigas de tantas horas de marcha sobre la arena, siguiendo una línea blanca dibujada sobre el asfalto. Llegué a pensar que me había equivocado de orientación; en lugar de tomar hacia el sur había tomado equivocadamente la ruta norte. Eso se ve hasta en las películas.

Entonces le recé al espíritu santo y le imploré piedad. Incluso le hablé a mi hijo. Llegué hasta a imaginar que Javier podría aparecer en el camino, llamándome por mi nombre y, dada su condición de “resucitado”, me ayudaría allegar hasta el auto.

Pero nada de eso sucedió.

Estaba hambriento y aterrado.

Llegué por fin al auto. Berta y Claudia no estaban por ninguna parte. No había rastro de ninguna de ellas. La cartera de Berta estaba allí, la muñeca inolvidable de Claudia no se había movido de su asiento. Entonces: ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que ambas desaparecieran así tan simplemente en tan pocas horas? No sabía qué hacer y qué pensar. Me puse a gritar el nombre de Berta. Mire a kilómetros a la redonda y nada. Estaba cada vez más oscuro y el frío me congelaba las orejas y la punta de la nariz. Sin querer reconocerlo estaba angustiado. La respiración me fallaba.

Los cigarrillos estaban a la vista en la cubierta sobre el volante. Incluso eso no llevó Berta consigo cuando ella era de las mujeres que no pueden dar un paso sin uno de esas cochinadas en la boca.

Me metí dentro del auto. Todos los objetos estaban tal y cual cómo lo había dejado: la guía de viaje, los anteojos, el legajo con los documentos del vehículo, las chaquetas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo no se llevaron nada con ellas? Nuevamente me puse a pensar en Claudia y su pánico a la oscuridad; si ella andaba suelta con su madre por allí no podría soportarlo.

Estaba cansado. Comenzaba a cerrar los ojos y sentía sonar mis tripas. Fui a la maleta por si encontraba algo. Lo único que hallé fue un paquete de papas fritas a medio acabar por Claudia. Me lo comí desesperadamente. No supe cómo me fui quedando dormido.

Cuando volví a abrir los ojos alguien estaba a pocos metros del auto. Sin moverse.

Continuaba oscuro y no sabía qué hacer. Pensé primero en ellas pero me habrían golpeado el vidrio para que supiera que estaban allí. Entonces decidí bajar y confrontar al desconocido. Lamenté no poseer un arma. En estos casos valía más que un todo terreno.

-¿Quién es usted?

No contestó.

¿Qué hace aquí?- tontamente recordé la historia del Principito y el avión averiado. ¡Qué casualidad más inoportuna!

Repentinamente el sujeto dio la vuelta.

Abrí asustado los ojos.

Vi a mi hijo cubierto con una parka que le quedaba cien veces más grande.

Su pequeña cabecita apenas asomaba

-¿Javier?- dije nervioso y angustiado- ¡Por Dios! ¿Qué estás haciendo aquí?

No sabía si era un milagro o una alucinación.

– No puedo creerlo!

Estaba quieto sin hablar como si al hacerlo temiera desplomarse.

– Javierito, ¿cómo supiste que estamos en problemas?

Entonces recordé sus apariciones dentro de la casa.

-¡Tú estás muerto, hijo, yo mismo te vestí para el ataúd!

Movía la lengua entre sus dientes como era su costumbre.

Quise tocarle la cara pero se alejó.

-No me tengas miedo, hijo. No te voy a hacer nada. Por favor, déjame tocarte, necesito abrazarte.

-¡No puede hacerlo, papá!

Por fin había hablado.

-Ya no necesita hacerlo.

-¿Pero qué dices?

-No puede ya hacerlo

-¡Déjame sentirte!

-No podrá.

Casi no había estrellas esa noche. La luna no existía. Sólo el sonido del viento se oía alrededor.

-¿Por qué has venido, papá?

-¿Venido adónde? Tú apareciste…

-Su viaje terminó cuando entró a la casa de ese desconocido.

-¿Qué dices?

-El hombre era un ladrón y le rompió la cabeza…

-¡Estás mintiendo! Yo estoy aquí.

-Así es al principio, siempre…

-¿Dónde está tu madre y tu hermana?

-Están haciendo los trámites de sepultación. El tío Rubén viene en camino para ayudarlas.

-¿Qué dices? ¡Javier te las voy a dar! …

-Papá, no siga engañándose…

Cerré la boca. Quizá Javier tenía razón y la muerte era esa noche negra que no dejaba de venirse encima de nosotros.

Pasó un buen rato en que no pude modular una palabra. La angustia y la sorpresa me congelaron el rostro.

-¿Qué viene ahora, hijo?

Pero desapareció.

Empecé a buscarlo. Lo llamé a gritos. No podía entender que el auto estuviera allí frente a mí y ya no fuera parte de mí mismo o de la realidad.

Miré alrededor, parecía que jamás iba a salir el sol. Una profunda tiniebla no me permitía ver nada.

Iba a comenzar a caminar. En un principio pensé volver a la misma casa del extraño y verificar si existía o sólo era parte de mi imaginación. Pero en la oscuridad no sabía dónde ir. Todo era de una negrura uniforme e impenetrable. La claridad parecía no llegar jamás. Entonces abrí el auto. Bajé los botones de las puertas y me cubrí con la manta con la cual tapamos a Claudia tres mañanas atrás al salir de casa. Hacía mucho frío y escuchaba silbar al viento. No tenía las llaves si no abría encendido el radio y la calefacción.

Quería tanto hablar con Berta y con mi hija. Pedirles perdón por mi cabeza dura, por mi intolerancia.

No sabía qué me estaba sucediendo ni hasta cuándo ni para qué.

Estaba en el más absoluto extravío y como nunca necesitaba volver a ver a los míos para que me ayudaran a salir de allí.

Volví a sentir ganas de dormir.

Era extraño, la fatiga no cesaba nunca.

Acomodé mi cabeza en el borde del asiento trasero.

Atrapé la muñeca de trapo de Claudita y la puse en mi pecho, fue lo último que hice antes de cerrar mis ojos.

***

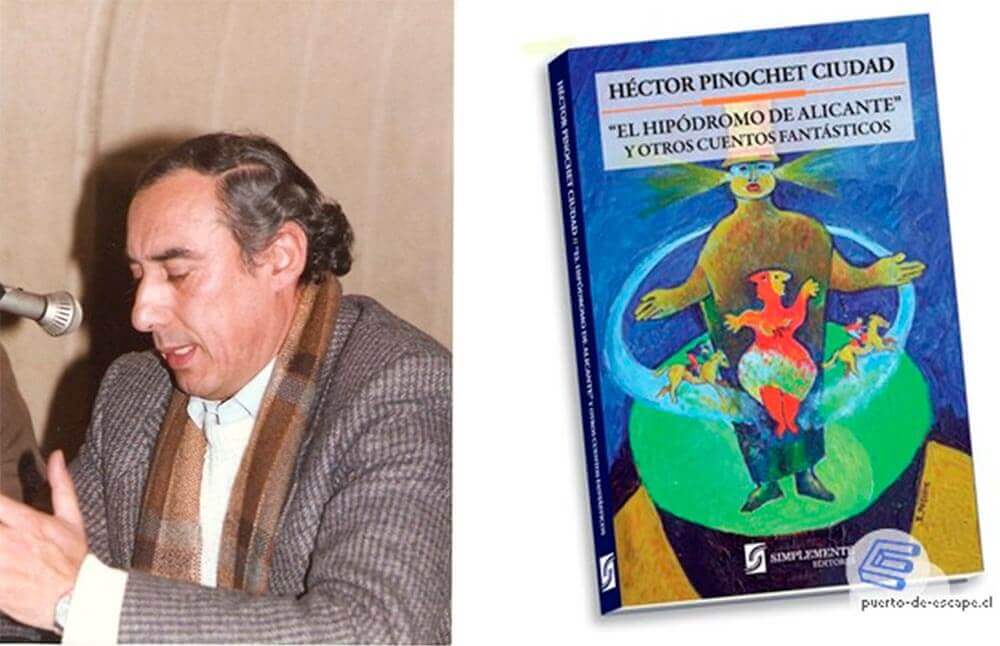

Max Valdés Avilés (Santiago, Chile, 1963)

Ha publicado el volumen de cuentos infantiles Tres cuentos de ciudad, Editorial Recrea, 2007.

El ciervo herido, Novela, 2005

Mimí agoniza en la buhardilla de los bohemios, Cuentos, 2004

Una mañana de más, Novela, 2002

Publicará en los próximos meses el libro de microcuentos Ni un rumor en la oscuridad.