Por Antonio Rojas Gómez

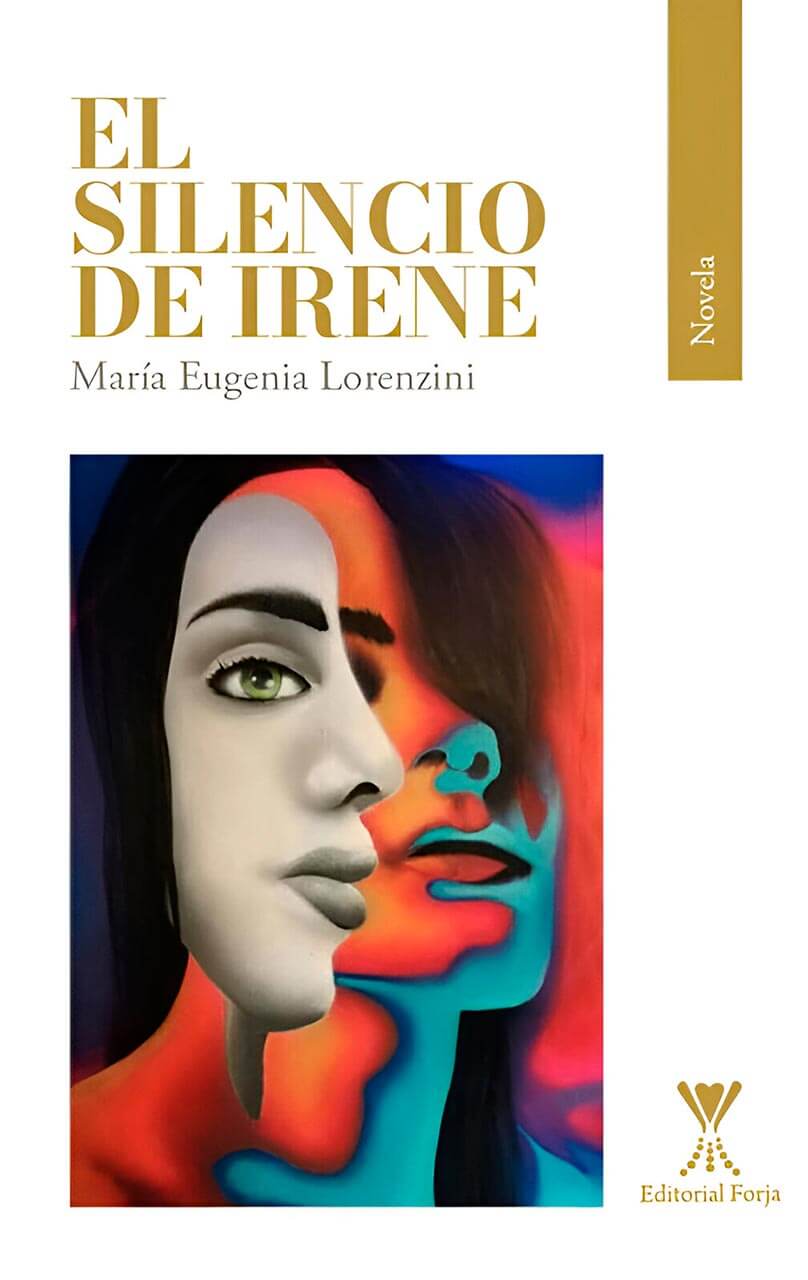

El silencio de Irene, María Eugenia Lorenzini, novela

Editorial Forja, 253 páginas

Cierro el libro y me pregunto qué me ha llevado a sumergirme en la lectura incesante de más de 250 páginas apretadas, con la historia de un hombre que, si me lo topara por la calle, lo despacharía con un puntapié en el trasero y lo mandaría a freír espárragos. Un tipo del que no podría ser amigo. Que reconoce ser un cobarde. Un fulano cuya única actitud decente en su vida ha sido rechazar las insinuaciones del padre Alfonso, el superior del seminario en que estudiaba. Porque quería ser cura. Pero después de haber empujado contra la pared al superior que lo besó en la boca, lo citó el obispo para sentenciarlo: “No estás hecho para la vida religiosa, hijo. Debes buscar otro camino” (Pág. 27).

Bueno, me pregunto por qué he pasado horas acompañando a este sujeto que agoniza en una pieza de hospital, víctima de un accidente que lo ha dejado inmovilizado y con el cuerpo insensible. Y la respuesta es porque me ha embrujado la prosa magnífica de María Eugenia Lorenzini y su talento para hurgar en la vida de Alejandro Pissano y mostrarlo tal cual es, tal como ha sido y como han sido las personas junto a las cuales ha vivido cincuenta años, aquí en Chile, en los tiempos de la Unidad Popular y del golpe militar y la dictadura, y además en Italia, donde huyó para escapar de Pinochet.

Entonces concluyo que la novela es excelente y que el mérito de que lo sea es doble porque el protagonista no es ni siquiera un hombre corriente, es detestable. Y sin embargo ha conseguido enamorar a Irene, después que dejó el seminario y entró a la universidad; y en Italia se casó con Domenica, una mujer también bella y valiosa. Pero siempre añoró a Irene, que fue su gran amor, y quería irse a Roma con él, pero él se negó. Tuvo miedo, porque fue siempre un cobarde.

¿No será que el mundo está lleno de cobardes?, me pregunto ahora. Porque Alejandro Pissano se justifica. No quiso llevar a Irene porque no sabía qué iba a ser de él cuando llegara a Roma y se negaba a hacerla pasar esa inquietante desventura. Así que puso un continente de distancia entre los dos. Y cuando al fin regresó a Chile, con Domenica, su esposa italiana, que lo apoyó y le facilitó la vida en el exilio, buscó a Irene en procura de reanudar su relación interrumpida.

Sin embargo, no estaba dispuesto a separarse de Domenica, aun cuando no la hablaba. “Había perdido la paz de los últimos años. De pronto se movía sobre un piso incierto en que excitación y culpa venían de la mano” (Pág. 236).

En torno a Alejandro, todos viven confundidos en una situación que el único que puede resolver es el propio Pissano. Y ahora está al borde de la muerte, incapaz de moverse y de articular palabra deseando que una mano caritativa desactive las mangueras que lo mantienen respirando; “tuvo que llegar al borde de la muerte para entenderlo, concluyó siendo sincero consigo mismo por primera vez: era un cobarde” (Pág. 216).

Bueno, los personajes de las novelas no tienen por qué ser perfectos. Don Quijote estaba loco; Rodión Raskólnikov es un estudiante arrogante que mata a una mujer anciana, en Crimen y Castigo; Jean Valjean, protagonista de Los Miserables, de Víctor Hugo, estuvo diecinueve años preso por ladrón; Madame Bovary, de Gustave Flaubert, le pone cuernos a su marido con entusiasmo pasional; y suma y sigue. Así que, a fin de cuentas, no tiene nada de raro que el tal Alejandro Pissano, que peca apenas de cobardía, encante a un lector y lo mantenga atado a él hasta las últimas páginas de “El silencio de Irene”, en las cuales, por lo demás, se va a revelar una verdad que amarga los momentos finales del protagonista y sorprende al lector con un cierre perfecto para esta novela de rara perfección.