La dinastía de las letras chilenas

Por María Cristina Jurado

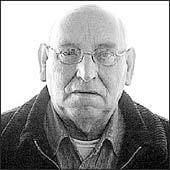

Modesto, directo y lúcido, Galvarino Radrigán, a quien el mundo conoce como Juan («fue un enredo entre mis papás y mis abuelos en Antofagasta en 1937, me inscribieron con un nombre pero, desde los tres años, me llamaron Juan para siempre y terminé poniéndole así a mi hijo»), sonríe.

Es un mago para embolinar la perdiz. Acostumbrado a servirse de las palabras, a desdoblarlas, colorearlas, transformarlas y vestirlas para estructurar su dramaturgia, ha aprendido, con el tiempo, a parapetarse tras ellas con una sonrisa burlona. Pocos le ganan a este hombre bajito y quitado de bulla en el decir sin decir. Premiado y reconocido brillantemente en sus treinta años de carrera –aunque escribe desde los 16– rehuye hablar de sus dolores y quiebres, pero termina cediendo.

En sus lagunas interiores está su verdad creativa, le guste o no.

Juan Radrigán es prolífico: en veintiocho años ha escrito 32 obras y sólo cuatro no han pisado aún el escenario. Traducido a una decena de idiomas, entre ellos el esloveno, es el autor de piezas teatrales que forman parte del imaginario cultural chileno. Hechos consumados (1981), El toro por las astas (1984) y Beckett y Godot (2004) ganaron todos los premios posibles y, sobre todo, un público fiel que abarrotó las salas para escuchar su discurso irreverente y filudo. Hoy su apellido rima con la mejor dramaturgia que se escribe en el país. La Academia Chilena de Bellas Artes se hizo eco en el 2002 y le otorgó el premio Agustín Siré por la trayectoria de una vida.

Pero en lo privado, Radrigán ha coleccionado heridas profundas.

De joven, incapaz de mantener a su familia –»fui cargador de la Vega Central, cuidador, obrero textil, vendedor de libros usados y un pésimo mecánico tornero durante 17 años»– fue expulsado por la suegra, dueña de la casa donde vivían todos. Tuvo que dejar atrás a su mujer y sus hijos. ¿Cómo podía ganar plata un hombre que vestía overol de día y escribía toda la noche? Entre textiles y tornerías, el futuro dramaturgo producía novelas en su vieja máquina de escribir, una producción inicial de la cual hoy no quiere acordarse.

Irse fue un rayo que partió su vida. «No tuve opción y me dolió mucho. Estaba enamorado de mi mujer; adoraba a mis hijos, Juan, hoy economista, y la Flavia… No me pudieron seguir, porque yo no podía ni pagar un mal arriendo. Hubiéramos vivido a la chaucha… Me arranché donde dos hermanas en Avenida La Paz, ellos se quedaron en Franklin. La Flavia todavía vive en el barrio».

La versión de la hija difiere. «Después que mi papá se fue, mi casa fue Macondo. Mi abuela, que lo había echado por pobre después del golpe del ’73, se enfermó de aterosclerosis y mi mamá no pudo con nada, ni con su propia historia».

La herida no se curó por decenios y marcó su creación. «Desde ahí me quedó la sensación de haber perdido para siempre mi hogar. Nunca más he tenido uno. No es que no haya querido, no he podido. Casas sí, como el departamento de Copiapó donde estoy desde hace doce años, pero no un hogar. Todas mis obras atraviesan la búsqueda de un lugar donde existir. Esa carencia está siempre presente. Y uno crea desde sus carencias, sólo el sufrimiento te obliga a tomar el lápiz. Era la tragedia de Vicente Huidobro que todo lo arreglaba con plata, no tenía dolores. No me hubiera gustado ser rico ¡qué aburrido! No sería dramaturgo… aunque a veces pienso que nací condenado a escribir».

Las heridas de los Radrigán han moldeado su forma de expresión. La condena del padre comenzó a sufrirla la hija cuando, casada y con dos niños, se puso a teclear en un rincón del comedor y ya no pudo parar la catarata. Vivaz, alegre y tesonera, no pudo callar su voz interior: le costó el matrimonio. «Llevaba muchos dolores dentro. Tuve que elegir entre darles forma o continuar con una vida que al mundo le acomodaba pero que a mí me cargó siempre». Valiente, Flavia se estrelló contra la sombra de Juan. «Fue muy difícil entrar al ruedo literario con semejante apellido. Siempre iba a ser el eco de mi papá. Corté por lo sano: hice el ejercicio de escribir Lo que importa no es el muerto, en lenguaje Juan Radrigán. Santo remedio».

Desde ahí pudo despegar con sus propias palabras. Hoy, a los 43, la mayor de las hijas de Juan Radrigán acumula premios y aplausos en una deslumbrante carrera tardía. Ganó los Juegos Literarios Gabriela Mistral 1999 por Miradas lastimeras no quiero, el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en 2002 por Que rosa más horrible y la Beca a la Creación Literaria. Su volumen de cuentos Vendrá la Muerte y tendrá tus Ojos fue un hit. Con un Fondart a su haber y el Premio Municipal de Dramaturgia por Un hombre perfectamente ridículo, que entregó en 2004 una mirada crítica de Pablo Neruda, Flavia comparte con su padre una osada disposición a escribir sobre monstruos literarios. Así como Juan se atrevió con Huidobro y Beckett, a ella la inspiró el abandono de Malva Marina Reyes.

Y es que el abandono tiñe toda su obra. Así como la soledad, que también reina en los escritos de su padre. Flavia:

–Viví muchos años con gente que estaba allí pero no estaba. Vivíamos agobiados por un ejército de tíos. Me costó mucho perdonarle a mi padre que no me llevara con él, siempre fue mi interlocutor, el que nos llevaba los domingos a la Feria Persa, con el que recorríamos Santiago en micro y lo pasábamos bomba. Supimos desde chicos que nunca tendríamos una vida normal, con un papá que trabajara de nueve a siete. Después, a mis quince años, él empezó a descubrir el teatro y le afloró el dramaturgo. Ahí sí que no lo vimos más porque partía en unas giras interminables. Se deslumbró porque encontró su verdadera veta. Yo no lo pude entender hasta mucho después. Sufría».

A fines de los ’70, con su precariedad a cuestas, Juan Radrigán sacó hacia fuera el dramaturgo que siempre llevó. Sin querer, terminó de elegir. Recuerda:

–Yo escribía simplemente. Hasta hoy no me explico qué hace la gente que no es capaz de tomar un lápiz. No fue una opción consciente, si escribir o ser padre de familia. En eso, no hay grandes tragedias pero sí enormes dolores. Esos no pasan nunca, tendrían que morirse varias generaciones. Por eso, cuando la Flavia comenzó con sus cuentos, me sentí renacer. Es lo mejor que me ha pasado, como alegría no hay más.

Él, que nunca fue aterrizado, hoy en plena gloria, no suelta a la hija de la mano. Se ven varias veces a la semana, hacen juntos talleres literarios y trabajan, cabeza gacha, para editar varios volúmenes de dramaturgia a cuatro manos. Pero ella no olvida y capitaliza sus dolores de infancia: «Nosotros no inventamos nada de lo que escribimos, nuestra vida ha sido así. Mi abuela aterosclerótica, que nos hizo siempre la vida imposible a todos, había vivido la matanza de Santa María de Iquique. Hasta el final revivía los disparos y sacaba las cuentas en chauchas. Mi cuento Una risa negra, negra es ella».

Hasta hoy, Flavia no pisa la casa de Juan. No la conoce. A pesar de la reconciliación que les ha otorgado la literatura, siguen viviendo una extraña historia familiar. Flavia:

–Es como si el abandono no quisiera irse nunca de mi vida. Pasaron muchos años antes de que mi papá se fuera a vivir con su actual mujer, pero eso no nos ayudó. Desde que se emparejaron, ella nunca nos ha dejado visitarlo, nunca nos ha abierto las puertas, ni mi hermano ni yo conocemos el departamento de calle Copiapó. No puedo perdonarle que, por largo tiempo, nos ocultó donde vivían.

Juan Radrigán baja la cabeza. Gana su lucidez. «La literatura nos une mucho. Podría ser una compensación, pero para mí eso no existe. Lo que se perdió, se perdió. Esa fuente de dolor no se agota nunca. Por eso, jamás iría donde un siquiatra, nadie puede arreglar que lo hice pésimo con la familia. Cuando debí entrar, salí. Hay una breve anécdota que puse en Beckett y Godot. Adán se da vuelta y le dice a Dios: «No, no me voy del Paraíso». Me gusta pensar en cómo habría sido la historia del hombre si eso hubiera pasado. Creo que la gracia de los Radrigán es que transformamos el dolor en siembra fructífera». Su hija concuerda:

–Reciclamos, revivimos, trocamos el sufrimiento en creación, es casi una ventaja. Justamente es en el enfrentamiento donde ganamos. El artista debe ser muy valiente porque, en su toma de decisiones, no hay otro que lo acompañe.

Pero, a sus casi 71, el laureado dramaturgo no está nada seguro de su camino de juventud. «Siempre queda la duda de si lo que has hecho valió la pena. La sociedad te exige llevar una vida normal, pero la creación no te deja, es imposible. Por eso tantos creadores malditos como Rimbaud, Van Gogh, Gauguin, Modigliani, tuvieron existencias terribles. Para poder crear. Y en Chile hay que ser cuatro veces más valiente. Si uno no lucha día y noche, nadie se entera de tu obra.

–Pero usted es celebrado internacional-mente…

–Me ayuda mi disciplina. Escribo un mínimo de cuatro horas diarias todos los días. A la hora que sea, pero cuatro horas. Aunque esté enfermo. Si no pudiera, me muero a la semana. La Flavia es distinta.

Docente universitaria –oficio de subsistencia, y del que sólo rescata «la frescura de los alumnos, fantástica y renovadora»–, la dramaturga no teclea a no ser que «tenga un día entero para mí. Jamás podría entre una clase y otra, por eso durante los fines de semana ni el pijama me saco. Soy como mi papá, frontal con los dolores y obsesiva. Creo que todo lo que no derive en una obsesión perversa es inútil para el creador, en esa perversión está su gracia».

A esa mirada, su padre agrega la soledad:

–Me he sentido solo siempre. Descubrí que no tengo ni un amigo íntimo, nunca he tenido. Me gustaría. La amistad es más dificultosa que el amor porque no pide nada a cambio ni espera nada. No he tenido tiempo para los amigos por mi escritura… pero ella me salva.

Los Radrigán no tienen plata pero enseñan gratis. Desde 1999 los talleres dramatúrgicos padre-hija se han vuelto célebres. Nueve de cada diez veces lo hacen, literalmente, por amor al arte. Por sus manos han pasado casi todos los escritores chilenos, desde Jaime Collyer a Alejandra Costamagna. «No cobramos casi nunca porque los alumnos no pueden pagar. Hay una cosa de ego también, que te respeten y tú puedas enseñar lo que sabes. La excepción es la escuela de Alfredo Castro en Bellavista, porque él nos dijo que, con su prestigio y el nuestro, no podía ser gratis. En el 2008 sacaremos un libro en Editorial Quimantú con seis obras de los alumnos, Palabra sucia». Con otro grupo, el que asiste al taller de Erasmo Escala –todos escritores– harán un festival de monólogos. «El principal peligro es el de crear clones, así que ponemos mucho cuidado. Mi rol es de presencia, la Flavia explica. Enseñar es siempre vivificante, ¿para qué cobrar?»

Pero el principal proyecto para el año que comienza es su libro a cuatro manos, En el nombre del padre y de la hija, con una obra de teatro de cada uno. Ya las tenían elegidas pero nuevas creaciones se les aparecieron en el camino. Juan perdió hace poco a su hermano y al hijo de éste. Las muertes le recordaron una dolorosa historia que quiere poner en palabras. «Él tenía 70, mi sobrino, 37. Yo había seleccionado Oratorio de la lluvia negra para este libro, pero no puedo dejar de pensar en este cuento familiar. Hay dos tiempos para escribir: uno muy largo en que uno cocina la idea; y otro corto, de un mes o un mes y medio, en que se plasma. Todavía voy en el primero».

Y Flavia: «Es que tú empiezas a oler a la gente, una situación… Y sabes que viene una obra».

–¿Y qué olor tiene el dolor?

–El dolor tiene ojos tristes. Es como el silencio con bulla. Imposible crear sin dolor, uno lo siente, te pica, te baja la desesperación por arrancarte a escribir, encerrarte. Y hay que ser valiente.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227