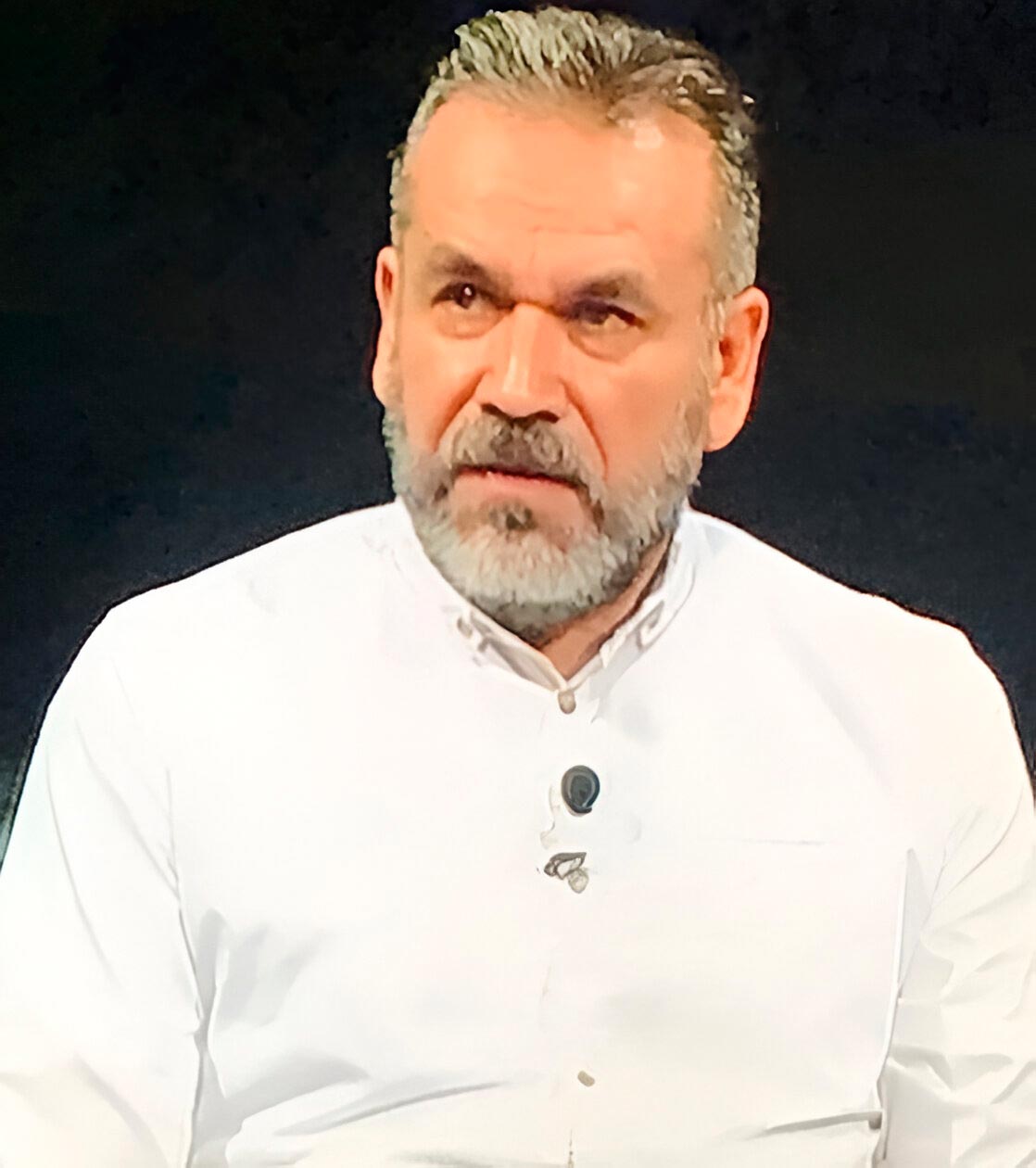

Acá les ofrecemos la oportunidad de conocer -a través de una extraordinaria y vibrante historia- al escritor y periodista mexicano Jaime Muñoz Vargas, que estará una semana de visita en Chile. Habrá oportunidad de conversar con él este viernes 19 de abril en la Biblioteca Pública de Ñuñoa a las 19 horas, y en el Museo Palacio Vergara de Viña del Mar el sábado 20 a las 12 horas.

Guerra prolongada

Jaime Muñoz Vargas

La enfermedad le permitió gozar el lujo un tanto urgente de contarlo, de contármelo. Como todo se había dado en silencio, él sentía quizá que a la decisión le hacía falta un testigo si no de vista, al menos sí de oído, y este fui yo, quien ahora armo el relato en forma de cuento aunque en realidad no lo sea. Esa fue, creo, la esperanza del profesor Carlos Oropeza (su nombre aquí es falso), quien ahora ya debe estar muerto o muriendo definitivamente. Cambio los nombres reales, claro, para no sentir que delato a nadie ni traiciono una confianza, pues supongo que lo importante es el hecho en sí, no tanto su protagonista principal. Cuento la historia.

En marzo de 2023 asistí a una reunión que duraría tres días en Guadalajara. Serviría para recordar el aniversario cincuenta de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, tema que desde varios años antes me interesaba por razones de curiosidad y periodismo. En 1973 yo tenía nueve años y en la casa de mi familia sólo disponíamos de dos posibilidades para leer: los libros de texto gratuitos y La Opinión, uno de los periódicos de La Laguna. Fue en las páginas del diario donde comencé a leer en serio, aunque sin procesar bien lo leído, textos que estaban más allá de lo que encomendaban en la escuela. No recuerdo con precisión ninguna nota, sólo el hecho de pasar la vista sobre el diario y encontrar información que por entonces nomás eran palabras, nombres propios de lugares y personas: Luis Echeverría, Vietnam, Richard Nixon, Madrid, Francisco Franco, Tel Aviv, Moshe Dayan, Juan Domingo Perón, Buenos Aires, Augusto Pinochet, Palestina, Yasser Arafat, Fidel Castro, La Habana, Paulo VI, Ciudad del Vaticano, Moscú, Leonid Brézhnev… Para mí no había ninguna posibilidad de saber entonces que esos nombres representaban ideas, y que esas ideas tenían orientaciones encontradas, que en el mundo había noticias de conflictos debido al choque de las ideologías que abrazaba cada uno de aquellos personajes. Me faltaba llegar a la preparatoria para digerir las elementalidades de la geometría política. Qué significa “derecha”, qué significa “izquierda”, de qué lado está Israel, a qué flanco representa la URSS, en dónde poner a Pinochet, qué había sido la Guerra Fría. El diario expresaba todo como si los lectores ya supieran, y yo no sabía. Además, no tenía cerca a alguien que me ayudara a comprender.

En la sección nacional cundían principalmente las iniciales de LEA, sus viajes, sus declaraciones, sus grandilocuentes obras de gobierno, y junto a él toda la actividad de los secretarios y sus secretarías. Además de la devaluación del dólar, por aquellas fechas comenzó a circular el nombre de la Liga Comunista 23 de Septiembre, organización que en las cabezas abreviaban como “la Liga”. Por supuesto, en las notas que la mencionaban se ponía el acento en su condición de grupo terrorista (tampoco sabía yo qué era exactamente eso) y a sus integrantes se les asignaba el estatus apolítico de delincuentes.

Los años pasaron y poco a poco alcancé a comprender más. Ya en la carrera, más o menos a mis veinte años, comencé a tener mejor idea de todo lo que se movió en la década de los setenta. La Liga había sido derrotada en un proyecto gubernamental de represión denominado “guerra sucia”, pero el hermético Estado mexicano no había podido evitar una gradual y muy traumática apertura en la política y los medios. A medida que pasaban los sexenios, se fue borrando la lucha radical de izquierda y todo se volcó a las elecciones en procesos que también implicaron incontables tribulaciones para la oposición, no poca violencia.

Ya en 2023 yo tenía reunida una buena cantidad de material sobre la Liga, además del disponible en internet. Me atraía el tema sobre todo por el asombro que me causaban dos datos relacionados con sus líderes: su primer ideólogo, Raúl Ramos Zavala, era oriundo de Torreón, nació en 1948, vivió la mayor parte de su vida en Monterrey, donde estudió, y hacia febrero del 72 fue abatido en el Distrito Federal por el aparato represivo del echeverriato. La estafeta de su liderazgo la tomó Arturo Ignacio Salas Obregón, un estudiante del Tec de Monterrey, católico, quien al final fue de los jóvenes más firmes en la fundación de la Liga. Un torreonense y un católico detrás de la guerrilla urbana. Eso me asombraba.

Vuelvo a 2023. Supe entonces que algunos veteranos de la agrupación y de la izquierda organizarían en Guadalajara un encuentro de recuerdo y reflexión. Lo programaron exactamente para mediados de marzo con el fin de hacerlo coincidir con el nacimiento del grupo guerrillero medio siglo antes. Confirmé que el encuentro estaría abierto al público y viajé de madrugada las diez horas del trayecto. Algo molido por el mal sueño me apersoné en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara. Soy malo para tantear el cupo de un recinto, pero calculo que entre el presídium y el público había como 150 personas, la mayoría viejos. Entré pensando que me pedirían identificación o algo así, pero no ocurrió nada. A los costados de la butaquería varias mantas (les siguen llamando así aunque ya no sean de manta, sino de plástico) exponían consignas revolucionarias y rostros de exguerrilleros abatidos o desaparecidos. Acompañados por una joven que fungía como maestra de ceremonias, en el presídium figuraba Victoria Montes, viuda de Raúl Ramos Zavala, y a su lado Camilo Valenzuela, exguerrillero sinaloense. Además de una conferencia del historiador Pedro Salmerón, el grueso de la ceremonia lo constituyó un desfile de más de veinte oradores que, cada uno a su modo, recordó avatares de la Liga, la lucha armada y la brutal represión de los setenta. Se habló de todo, en exposiciones leídas o comunicadas ad libitum, varias con el tono exaltado de la antigua oratoria política. Escuché con atención el desfile de participantes, muchos de ellos exguerrilleros, militantes de la Liga, varias mujeres.

Cerca de mi butaca hacía lo mismo, escuchar, un hombre como de ochenta años. Sin saber cómo, en un receso comenzamos, entre café y galletas, una conversación muy informal. Asombrosamente, me dijo que también era lagunero, de Gómez Palacio, pero vivía en Durango y desde allá había hecho el viaje hasta Guadalajara. No pregunté mucho más, pero de él salió decirme que se llamaba Carlos Oropeza y era profesor jubilado. Hacía cinco años que vivía en la ciudad de Durango, con su hija, pues ya viudo y solo fue atacado por un padecimiento cuya terquedad lo tenía amagado. Su hija era la única persona que podía cuidarlo y vigilar su régimen alimenticio y sus medicamentos. Por mi parte, le dije que me dedicaba a la docencia universitaria, al trabajo editorial y un poco al periodismo. No quedamos de amigos esa primera vez, pero al menos cruzamos datos como lo hubiera hecho cualquier otro par de laguneros que se saluda en el exterior.

Alto, flaco, de cara angulosa y piel blanca pero bronceada, el tipo solía usar guayaberas de manga larga y pantalones opacos de poliéster gris o café. Parecía lo que, supe después, había sido: un burócrata de los setenta. Era muy silencioso, así que debí reconstruir su vida a partir de escasos datos y muchas conjeturas. Nadie sabe cuándo ni por qué llegó a Torreón, pero quienes nos movemos mucho por el centro comenzamos a notar su presencia en las actividades culturales, sobre todo en presentaciones de libros o conferencias. No hablaba con nadie, sólo llegaba cinco o diez minutos antes de cada actividad y tomaba lugar siempre en algún costado de las filas intermedias. Así como llegaba, se iba sin decir nada; jamás consumió un canapé ni compró un libro. Caminaba con las manos anudadas a la altura de la espalda baja, un poco encorvado ya por la estatura y por la edad. Cuando comencé a analizarlo sentí que se notaba mucho porque se esforzaba por notarse poco. Siempre, a la mitad de cualquier presentación, sacaba una hoja tamaño carta doblada en ocho, como cuadernillo, y anotaba algo con una Bic azul que mordisqueaba de la tapa. Adrede, yo solía colocarme lejos de él, para observarlo mejor. Era imposible tener detalles precisos de ese tipo, así que la única opción que quedaba dependía de la casualidad, de que alguien lo conociera así fuera por encimita. No sé por qué pensé que se trataba de un escritor fracasado, de un satélite malogrado de la vida literaria, de un poeta con miedo a exhibir obra de obstinado autoconsumo. No fue eso. Pepe Grajales (también este nombre es falso), un amigo periodista, fue quien me aproximó algunos pormenores del viejo alto y anguloso. Mi tío le renta un cuarto con baño al fondo de su casa, me dijo. Es cierto que es muy silencioso, pero mi tío ha logrado conversar con él. Mi tío —amplió Pepe— fue policía municipal, y aunque parezca increíble, algo ha leído. Lo malo de sus gustos bibliográficos es que admira las obras de personajes que defendieron no la mano dura, sino durísima. Cree por ejemplo que Videla y Pinochet hicieron muy bien en Argentina y Chile, dijo Pepe y sonrió porque sabía que admirar a Videla y Pinochet no era una gracia. No sabía cómo, pero el tío fascista logró tener un conato de amistad con el viejo de las guayaberas, su inquilino. No soltó mucho, pero seguramente se sintió en familia para deslizar un dato importante: el flaco también había sido policía y trabajó casi dos décadas en las fuerzas federales de seguridad, le presumió. Había jugado pues en las grandes ligas.

Las siguientes jornadas del encuentro sobre la fundación de la LC23S se desarrollaron en otra sede, una especie de club o conjunto deportivo nada lujoso y ubicado en el barrio de San Andrés. Llegué en taxi, entré al lugar y vi que la cantidad de público se había reducido significativamente. Los asistentes eran sesenta o setenta personas entre viejos militantes y pocos curiosos, como yo. Allí me topé de nuevo con Oropeza. De día, al aire libre, me pareció más cansado, de ropa modesta y mal combinada, sujeto a la morosidad que le imponían los años y, seguramente, algún achaque o de plano la enfermedad que lo consumía. No había buena organización, así que erré por diferentes mesas y conversé al azar con distintos participantes. El micrófono estaba disponible para cualquiera, y sólo una vez habló Oropeza frente a los demás. Recordó el peligro en el que vivieron y mencionó algo sobre la derrota: no estaba de acuerdo en asumir así el pasado de sus luchas. La lenta apertura política e informativa, aunque un montón de analistas no quieran aceptarlo, se debió al esfuerzo, al riesgo y la vida de muchos jóvenes, dijo con una voz que el amplificador apenas lograba compartir. La foto de toda la concurrencia y algunas promesas de reagrupamiento remataron el encuentro.

Horas después de la clausura estaba en la central de autobuses de Guadalajara cuando volví a encontrarme con Oropeza. Nos saludamos y me dijo que viajaría a Gómez Palacio para ver un asunto relacionado con su pensión y las escrituras de su casa. De allí se trasladaría a Durango para reencontrarse con su hija. Tomaríamos entonces el mismo camión, pero al cotejar nuestros boletos vimos que disponíamos de asientos separados. Recuerdo el número del suyo: 14. Ya en marcha, noté que el viejo quedó solo en el asiento doble. Me levanté, caminé por el estrecho pasillo y le pregunté que si podíamos conversar un rato. Aceptó. A esas alturas se había establecido un tenue nexo de confianza que me permitía abordarlo así, sabiendo que en general los exguerrilleros, con razón, tendían a cerrarse. Hicimos un resumen muy general de lo que habíamos vivido en Guadalajara, y lo noté pesimista. Pensé que su abatimiento se debía, aunque en público hubiera expuesto lo contrario, a la sensación inevitable de derrota política, pero no era así. Fíjese que me estoy muriendo, ya no me queda casi nada, dijo sin que yo sacara el tema. No quise abundar en eso, de modo que me encaminé hacia su pasado, lo que realmente me interesaba. ¿Dijo que participó en la Liga?, pregunté y de inmediato me sentí invasivo. Sí y no, respondió. Hablaba como hablan los compañeros de asiento en un camión, sin mirar de frente al interlocutor. Me incliné un poco hacia él para poder escuchar lo que contaba, pues el ronroneo del autobús apagaba sus palabras. Era estudiante de la Normal de Aguilera, Durango, cuando un compañero le pidió el favor de mover ejemplares del periódico Madera. Por supuesto, con reserva. Supuso que eso sería un primer paso para probarlo. El encargo le produjo orgullo, pues simpatizaba en secreto con los guerrilleros. Trabajó en aquella comisión durante algunos meses, y su único contacto con la Liga fueron las páginas de Madera que distribuyó y la pálida amistad de aquel compañero del que siempre ignoró hasta dónde había estado metido en el grupo revolucionario, si es que militaba en él. Pensé que Oropeza me mentía, pero no tuve claro en qué sentido, si achicaba o agrandaba aquel pasado y su participación. A finales de noviembre de 1976, durante un viaje de vacaciones, Oropeza caminaba en la avenida Francisco I. Madero de Gómez Palacio, cerca de la estación ferroviaria, cuando tres hombres armados lo detuvieron. No se identificaron ni le pidieron identificación. Sólo pudo ver, y esto muy brevemente, a uno de los tipos, un flaco de camisa blanca, correoso. Lo subieron al asiento trasero de un carro que supuso negro o azul oscuro, y allí lo recostaron. El flaco iba a su lado y cuando el auto comenzó la marcha le enjaretó una capucha para cegarlo. Luego sintió un arma en la sien izquierda. Pensó que moriría.

No murió, claro, pero tampoco pudo librarse de tres o cuatro días de residencia en el horror. Los tipos lo interrogaron, lo golpearon, lo amenazaron con escalar hasta su familia si no aflojaba información. Querían saber nombres, el paradero preciso de algunos sujetos y acciones que Oropeza no conoció jamás. Tras cada negativa llegaba un nuevo golpe, un nuevo insulto, otra amenaza. Perdió la noción del tiempo y la sensación de vida, como si en ese lapso le hubieran robado el oxígeno. Siempre tuvo vendados los ojos, pero aprendió a reconocer las voces. La del flaco era la más grave. Uno tenía acento del sur. Lo golpeaban cuando se reunían en torno a él, nunca a solas, como si al juntarse tuvieran la obligación de mostrar cuál era el más aventajado en el ejercicio de la crueldad. Calculó que habían pasado tres días desde que lo secuestraron, y entonces arreció la tortura. Lloró, babeó, suplicó que pararan, que no sabía nada. Al borde de la muerte soltó un nombre, el de su amigo de la Normal de Aguilera. Era todo lo que sabía, y ese había sido su único contacto con la Liga. Por repartir un periódico y simpatizar de lejos y secretamente, quizá como prospecto, no podían atropellarlo como lo estaban haciendo, pero le aplicaron otra tunda hasta que quedó inconsciente. Horas después, aterido por el frío de la mañana, sintió que algunas manos lo palpaban. Vio, borrosos, unos guantes de látex aproximarse a su cuello y poco más atrás de los guantes, bordado en una camisa caqui y con la difuminación de los sueños cinematográficos, el escudo de la Cruz Roja que le proporcionaba ayuda. Pensaron que era un drogadicto recién apaleado por pandilleros. Alguien lo vio tirado a media cuadra de la plaza principal, con huellas de sangre en la ropa, como muerto, y llamó a una ambulancia. Lo demás fue sobrevivir y cerrar la boca.

Escuché el relato casi sin creerlo. ¿Por qué me contaba aquello si apenas nos conocíamos? No entendí. El cansancio me vencía, como pude corté la charla y regresé a mi asiento. Después, supongo que a la altura de Zacatecas, de madrugada, unos gritos destemplados retumbaron en el camión. ¡Ayuda, ayuda! Era Oropeza. Corrí hacia él desde mi lugar en el camión, encendí la lamparita de mi teléfono y abrió sus ojos con dificultad. Pensé que era un infarto, pero se trataba de una pesadilla. Titubeante, despeinado, me dijo que estaba bien, y nada más ocurrió. Al bajar del camión me pidió el número de celular, por si se ofrecía. No vi razón para negárselo.

Las fechas se me confunden sobre todo porque no deposité mucha atención en el flaco. Calculo que comencé a verlo en las calles de Torreón y en actividades culturales allá por 2007, y supongo que ya para 2009 había desaparecido. O quizá para 2010, no sé. No reparé en su ausencia hasta muchos años después, cuando en mayo de 2023 recibí una llamada de Oropeza desde Durango. Sólo deseaba conversar, decirme algo importante. De entrada, con la voz obstruida por un inocultable agobio, me halagó diciendo que había sentido sinceridad en mí. Nos tratamos poco, pero vio que, pese a mi edad, atendí con genuino interés el encuentro celebrado en marzo para recordar la fundación de la Liga. Agradecí, dije que tenía razón. Compré allá varios libros sobre el tema, añadí sólo para enfatizar mi compenetración aunque yo sabía que haber comprado libros no demostraba nada. Luego comenzó a contar su historia, el verdadero centro de la llamada. Me recordó que estaba enfermo, que daba ya sus últimas bocanadas de oxígeno sobre la tierra. Lo que tengo es irremediable, lo único que me queda es este pedacito de voz. Con aquel sonido menguante, no sé ya si auténtico o sobreactuado, me explicó que jamás pudo olvidar la tortura a la que fue sometido. Sus inevitables pesadillas eran la prueba de lo mal que había quedado tras el cautiverio. Fue breve, pero tremendo para mí, subrayó. De milagro pudo sobrevivir al miedo y trabajar, casarse y tener hijos, mantenerse de pie, no suicidarse en alguno de los muchos insomnios que lo perturbaron. No había sido fácil, pues durante todo el tiempo lo perseguía el fantasma de sus captores, las voces que lo amedrentaban, los golpes, la oscuridad debajo de la venda que sólo una vez le movieron durante su temporada en el infierno, aunque no vio nada porque lo encandilaron con una linterna muy potente. No me pregunte qué hice ni cómo salí adelante, sólo le digo que en estos casos la siquiatría y la química son inevitables. Viví resentido por lo que me hicieron y avergonzado por lo que me sacaron, pero jamás vi la oportunidad de hacer algo para desquitarme. Nunca supe si la única información que escupí, la única que sabía, sirvió de algo a esos hijos de perra, si dieron con mi amigo o no, pero el solo hecho de guardar en mi memoria aquella delación me ha torturado tanto como la tortura que recibí para soltarla. Vivió así más de cuatro décadas, y jamás intentó nada para emerger curado de la culpa. Pero una vez, hace más de diez años, la suerte se puso de mi lado y me concedió una oportunidad. No me pregunte cómo ni quién ni dónde. Sólo le diré que si busca en uno de nuestros tres periódicos locales encontrará una pequeña nota publicada, perdida, en la sección policiaca. Es de agosto de 2008. Un sujeto, “un adulto mayor”, escribió el anónimo reportero, había sido atropellado en la intersección de la avenida Allende y calle Blanco, en Torreón. No cargaba identificación y hasta el momento de redactar la noticia nadie había reclamado el cuerpo. No me pregunte cómo ni quién ni dónde, pero me dieron un pitazo y durante varias semanas de 2008 trabajé en silencio para que pagara al menos uno de aquellos infelices.

¿Era el mismo flaco u otro flaco? Imposible saberlo. Sería mucha casualidad, pero es posible. Para abatir la duda llamé a Pepe Grajales, mi amigo periodista. Dije que le hurtaría menos de media hora y acordamos conversar en un Oxxo del centro. Como pantalla inventé un proyecto de revista digital, y tres falaces veces le insistí que necesitaba su valiosa colaboración como articulista. Luego hablamos varios minutos del mundillo político local, de nuestras aburridas existencias, de los fracasos amorosos que nunca faltan y de futbol, que igualmente nunca falta. Así, entre los meandros del simulacro conversacional que desplegué como fachada, llegué al asunto, mi asunto. Y el flaco, aquel inquilino de tu tío el expolicía, ¿siguió viviendo en el departamentito? Pepe apenas lo recordaba. Tengo entendido que un día cualquiera desapareció. No sé, hace como diez años. Creo que varias semanas después mis tíos entraron a su cuarto. Todo estaba en orden, y creo que no hallaron ni una sola identificación, ni un papel útil para localizarlo. Sólo algunos ejemplares de la revista Impacto, un poco de ropa y un ejemplar mugroso del Nuevo Testamento como el que guardan los cuartos de hotel en cualquier cajón. Mis tíos tiraron todo y poco tiempo después rentaron la habitación a una estudiante foránea de odontología, creo.

No era necesario hurgar más, sino dejar la vida o la muerte del flaco en el terreno de la ambigüedad, su elemento, la viscosa agua en la que nadó. Había vivido así, y si es que había muerto, si es que Oropeza lo había despachado al más allá, así también, confusa, oscura, quedaba su partida. ¿Oropeza me lo contó sólo a mí? Lo dudo, pero era lo de menos. Imaginé, de hecho, casi como deseo retroactivo, lo último que, anudadas sus manos a la espalda, el flaco pudo ver: un par de luces acercándose desde el pasado a terminante velocidad.

Comarca Lagunera, 7, abril y 2023

Jaime Muñoz Vargas (Gómez Palacio, Durango, 1964) es escritor, maestro y editor. Ha publicado más de veinte libros; entre otros, El principio del terror (novela, 1998), Juegos de amor y malquerencia (novela, 2003), Las manos del tahúr (cuentos, 2006, 2011), Polvo somos (cuentos, 2006), Ojos en la sombra (cuentos, 2007, 2015); Leyenda Morgan (cuentos, 2009, 2023), Grava suelta (cuentos, 2017) y Parábola del moribundo (novela, 2009). En México ha ganado los premios nacionales de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de San Luis Potosí (2005), de cuento Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009). Textos suyos han aparecido en publicaciones de Argentina, Chile, Perú, Colombia y España. Maestro y coordinador editorial de la Universidad Iberoamericana Torreón-México, coordinador del taller literario del Teatro Isauro Martínez y columnista del diario Milenio Laguna. Desde 2006 alimenta sin pausa el blog rutanortelaguna.blogspot.com

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227