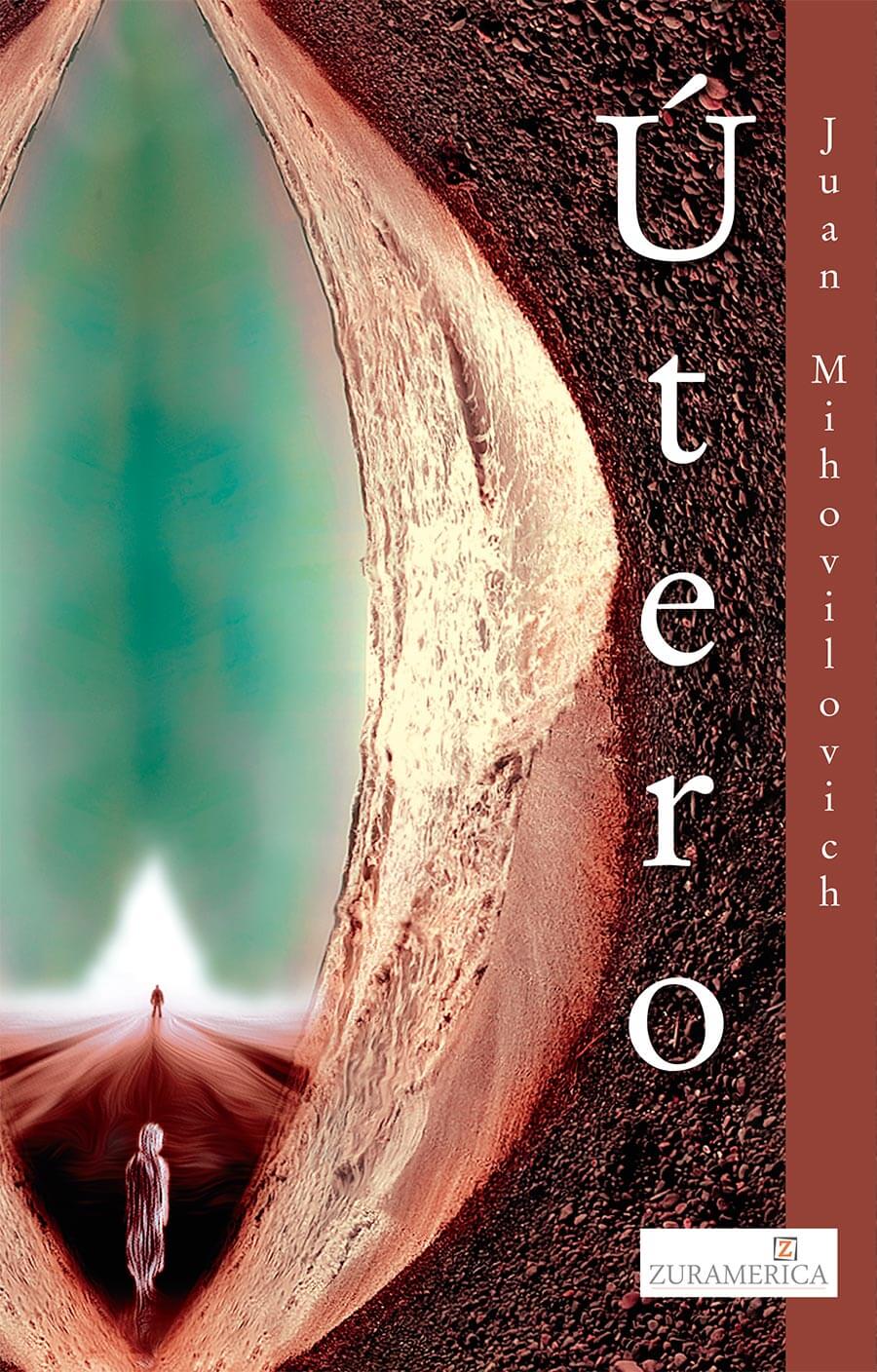

Zuramerica Ediciones, 2020, 197 páginas.

Por Alejandra Moya Díaz

Es importante considerar preliminarmente que ha sido una sorpresa inmensamente gratificante recibir en mis manos el último trabajo del escritor Juan Mihovilovich, un retrato autobiográfico que transita por distintas épocas, para trazar una línea inequívoca o cordón umbilical indemne hacia la matriz.

Como en el epígrafe citado de Kafka con que nos saluda el texto, este libro comenzó rasguñándome las entrañas, y es que debo reconocer que me costó mucho avanzar en la primera parte, pues son tan fuertes las imágenes del deterioro y del proceso de la muerte inevitable de los padres, cuya historia más que contar se puede sentir, tal y como se abriga el espejismo de los lugares que evoca de aquel Barrio Yugoeslavo de los 50´s y 60´s, en donde perfectamente puedo situarme en el espiral del ir y venir de los tiempos, evocando la calle de Patricio Lynch o calle de los perros de Curepto, esquina en que el autor habitó por más de 10 años, o cualquier sistema de barrio-comunidad que conserve al menos el viento de la desgarradora soledad del mar, algo que sin duda el autor tiene el arte de sacarles partido. Juan escribe: En Curepto aprendí cómo, desde lo alto de la cordillera de la costa es posible mirar el lejano e interminable horizonte marítimo y descubrir que la tierra es realmente curva al asomarse el mástil de un navío anunciando el arribo de un misterio. (43)

o,

Soy, sencillamente, un transitorio habitante de esta última ciudad, que en silenciosa reverencia acepta el origen del mundo (197).

La cosa es que me siento muy cercana al escritor, quizás por el mismo hecho de que, al igual que yo, tuviese un hermano esquizofrénico, lo cual se erige como un desafío familiar tan complejo de tratar, nos dice: El hábito no hace al monje y que mi hermano menor ande desaseado y con su barriga al aire no o convierte en minusválido o descerebrado. En tanto que los padres, con esa clásica formación de la madre histérica y el padre hermético, una crianza ansiosa, obsesiva, con algo de afecto y mucho control, como si ambos fueran dos caras de la misma moneda, o los pesos claves para mantener el equilibrio básico de la subsistencia de un micro sistema, el familiar, que se edifica como fundamento de la novela y que, como haya sido, fue y sigue siendo el retrato de cualquier familia de clase media en Chile, y aunque no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que, 60 años después, se replique con exactitud aunque sea en mis recuerdos viscerales, esa familiaridad o empatía con los procesos allí descritos, como si la carta a la madre fuese mi propia carta, de perdón, de verdad y desgarro, que da cuenta de la calidad literaria que ha logrado el escritor para transmitirnos la friccionada realidad de sus días por la tierra, le cito: que la amé por sobre sus persecuciones y sus odios de niña malcriada, de vieja porfiada y obtusa, que la amé más allá de sus asechanzas diarias cuando en mi infancia ignoraba que había que correr de madrugada tras un delirio, una pesadilla, un estornudo, porque la pesadilla éramos todos sin saberlo ( 31). Así como ese ejercicio necesario cercano a la madurez de ser capaz de desempolvar las impotencias y las vergüenzas de la infancia, a través de esa imagen de un nazi que le rasca la cabellera a tu hermano, con esa impunidad de una risa a medio filo, como si sus manos no estuviesen manchadas las huellas del genocidio, o un tomarse de la mano y correr con la prima cagada en los pantalones rumbo al supuesto olvido de la materia, al olvido de sí mismo meado en los pantalones recibiendo las burlas de sus compañeros de clase.

Parajes de nuestro cerebro de los cuales equívocamente pensamos que el paso del tiempo arrancaría, o que al menos deseamos en algún tiempo, pero que, por el contrario, se convierten en los cimientos de la virtud de los ojos de un viejo que es capaz de completar el rompecabezas del existir, cual recuerdo del crucigrama de su padre en una tarde fría del sur, con todo el entramado que eso incluya, con el dolor de la perdida, con la codicia y el ego incrustado en las pupilas al reconocer que a los compañeros de vida no se les amas todos los días, lo que ciertamente cualquier mortal no se atrevería a confesar, mezclado con el reconocimiento del dolor proletario de estos desclasados con apellidos europeos, tan pobres y duales, sufriendo la discriminación o aventamiento de las sociedades en que se conservan estampillas para creer que el viaje de la historia nos pertenece del algún modo.

Así Mihovilovich describe el viaje en el espiral infinito de las horas y los días camino de vuelta a la matriz estrecha y fría del horizonte magallánico. Con el Soundtrack de Seru Giran escucho en mi cabeza Confesiones de Invierno, en donde las bandurrias y gaviotas revolotean como un mantra que hace retornar al presente necesario que hace seguir existiendo hasta que lo eterno nos quite de este plano. El escritor nos relata: Un pajarillo canta. Una gaviota vuela indiferente por encima del río. El astro rey surge ante mí con su poder abrasador. Mi interior grita que estoy vivo y sueño y lloro. Mis ojos se esmeran en desafiar su potestad. No es posible: bajo los párpados y me quedo mudo. Su tibieza me inunda. Su calidez anula mi viejo narcisismo, mis ansias de poder, de reconocimiento, de dominio, de estúpido orgullo (197)

No me queda más que dar las infinitas gracias al escritor por devolvernos la conciencia de todos los tiempos a útero abierto.

Talca, 13 de abril del segundo otoño pandémico.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227