Por Virginia Vidal

Por Virginia Vidal

En esta ficción la autora (fallecida en diciembre de 2016) desarrolla un escenario poco explorado en los textos escritos por mujeres en el registro de la literatura nacional, y lo hace desde el cuerpo de las trabajadoras y obreras vulnerables y vulneradas -que habitan la urbe- recreando sus hablas desde la frágil humanidad de los oprimidos. Sus protagonistas son sobrevivientes que trabajan en fábricas o que circulan al interior de los conventillos. Aquí, se registran conmovedoras páginas de la misma.

I.

Desa-parición

Por un extraño y horripilante hechizo, las fuentes de riqueza recién nacidas se transforman en fuentes de necesidad.

El Moro de Tréveris

Amarga me dice el infeliz, reconviniéndome. ¿Qué sabe de amargura ese pobre? Al terminar la jornada, tomé el martillo zapatero y lo envolví en el guardapolvo; enfundé las tijeras; tapé bien el tarro de cemento-caucho; cogí la alcuza y aceité la máquina. Todavía no tocaban el pito; las mujeres siguieron trabajando. Partí del taller de aparado, pasé a contabilidad y luego salí a la sin rumbo. Mal año, pensaba. No me cundían los esfuerzos ni me lucía lo ganado.

Para más remate, la semana anterior había mal parido una operaria en el mismo taller y el patrón ordenó no aceptar embarazadas. Por eso, me despidieron en cuanto la maestra notó mi barriga.

Trabajaría, pues, de lavandera, planchadora y hasta cocinera si se ofrecía, o en cuanto encargo viniera. Sola, con mayor razón habría de apechugar. Rendida, enderecé mis pasos al conventillo. Pero la necesidad es bestia macha y doblega al más rebelde. A la puerta, vi a una familia entera, con chiquillos y todo, jergones, canastos, ollas. Ay de quien no cumple. Sin lástima ni plazo, lo lanzan a la calle con camas y petacas… Sentí un aletazo en el corazón.

Dejé encargados a los chiquillos y me las endilgué a buscar a su padre carnal. Llegué al puerto y alojé donde una conocida que vive encaramada en un cerro. Y de ahí, me lo pasé subiendo y bajando las escaleras empinadas, obligada a veces a montarme en un ascensor, aplanando calles, trasminada por el viento y el olor a mar. Y entre más bello y misterioso era el panorama, más profundo mi dolor… En vano, recorrí varios edificios recién terminados. Por un dato, fui a un hotel flamante y ya habían instalado los parquets y los estaban puliendo. Pregunté por él. No, no era una sensación de ésas que llaman caprichos de preñada: ninguno de los hombres se atrevía a mirarme a los ojos.

El peso del vientre y las pataditas me mantuvieron desvelada casi toda la noche; me tintineaban las palabras del pulidor despistado: “¿Don Bernal Alagol? Lo vino a buscar la señora con los niñitos”. De inmediato, intervino un contramaestre: “¿Qué sabes tú? Don Bernal partió a San Antonio, al desembarque de material”.

“Don Bernal, el bizarro contratista” lo llamaba doña Joaquina, mi patrona. Quedó encantada cuando fue a tratar con ella la instalación de los pisos en su chalet, vestido como siempre de gris perla, chaleco labrado y polainas. Pero a mí, este cariño tuerto me estaba matando. Me consumía atendiéndolo. Espera vana. Tampoco me importaban murmuraciones surtidas. Eché para siempre de mi vista a una vecina pues no soporté oírle: “el mujeriego tiene cuentos con las patronas, dicen…” Se hacían cruces porque yo, la orgullosa, me humillaba ante alguien de esa laya. Sólo yo sentía esta virazón capaz de evaporarme todos los sueños y hasta la última esperanza. ¿En qué hora puse los ojos en él? Ya no sabía si iba a parir un hijo o una rabia inmensa. “Amarga” me viene llamando hace años. Sí. Amargura de hiel cuando por todo desayuno les doy a mis chiquillos unas hojas de palto hervidas y, si hay, añado un poco de azúcar quemada, para engañarles el estómago. De eso, no quiere oír nada el contratista famoso. Se olvidó de sus pesadillas de niño envasador de naranjas y sume a los suyos en el abandono.

“No tuve noches de fuego —me decía—, los monigotes sólo los vi en algún taller. Para nosotros no había fallas y sólo vislumbré destino cuando me embarqué. A mi madre, a todas las mujeres que conocí siempre las vi de negro, ellas no sabían de usar encajes, bordados, mantones de Manila ni abanicos…”

Se despertaba imaginando el crujido del papel de seda mientras envolvía las naranjas y, con la garganta apretada, musitaba: “taronches, taronches”. ¿De qué le sirve ahora tanta ganancia y consideración? Ha cubierto de maderas finas los pisos de todas las residencias de lujo de este puerto, pero no tiene compasión de cómo viven sus hijos… La última vez, regañó a Alberico cuando estuvo a punto de aplastarle el sombrero de Montecristi. Se molestó porque le eché en cara su desidia para con los niños y se alejó balanceando su bastón…

“La señora con los niñitos”… ¿Otra más? Si le prestara juicio a los rumores, él ya estaría casado unas nueve veces, por lo menos…

Antes de salir para seguir buscándolo, pasé a una cocinería, me tomé sin ganas un té con leche. Me supo a hiel esa pócima tibia y clarucha. Aquí no saben preparar un buen té con leche, cargado y caliente. Para colmo, la mujer al servírmelo, vació primero la leche en la taza, qué mala costumbre. Me pareció de mal agüero.

Decidí regresar, pero, camino a la estación, me detuvo el desfile por las ocho horas del primero de mayo. Miles de vaporinos, cargadores, trabajadores de los muelles, pescadores carpinteros, ebanistas, sastres, zapateros, cigarreros y tipógrafos y, lo que más me llamó la atención: cantidad de mujeres. Vestidos con su mejor ropa marchaban tras los estandartes lacres bordados en oro. Esos estandartes representaban mutuales, filarmónicas de obreros, cooperativas, escuelas nocturnas de trabajadores, agrupaciones contra el alcoholismo. Muchos gritaban; “¡regeneración del pueblo”!

Esto se parecía a la huelga de la carne del año pasado, Fuimos miles a la Plaza Argentina, en la Estación Central. Lo que nunca falta, junto a nosotros los trabajadores se fueron agregando delincuentes que se dedicaban a agredir y hacer estropicios, malquistándonos con la población. Hubo hasta una mujer muerta. Muchos heridos. Nos trataron de rotos y de bajo pueblo, pero demostramos que estábamos dispuestos a no seguir aguantando el abuso que acrecentaba el hambre.

Me incorporé a la multitud y marché junto con ellos hasta quedar rendida… ¡Ocho horas! Me parecía que caminaba tras una ilusión…

Durante la marcha, consideré la idea de volver a la fábrica después de parir, en cuanto mi creatura estuviera algo crecida. Por ahora, no me quedaría sino seguir afrontando esta vida cicatera. La llegada de hijo tras hijo, me obligaba a recapacitar en mi destino, pero todo parecía resbalarme y andaba descaminada. Algo se me había ido acumulando por dentro y ahora estaba saliendo a flote. Todas estas imágenes de incertidumbre, angustia y soledad se me aparecían y cada remezón me las cambiaba, como si estuviera mirando un kaleidoscopio.

Tenía a qué aferrarme. La mayordoma del conventillo andaba averiguando si alguien sabía de una lavandera para doña Joaquina de Noroña. Qué alivio. Ella me conocía, y siempre me daba algunos encargos. Los Noroña viven a la vuelta de la manzana. Este conventillo es el espejo podrido a los pies de su palacete: el mismo zaguán, los mismos salones laterales; el mismo patio rodeado de unos catorce claustros, tres excusados y un par de baños: uno de los hormigueros para las hormigas dedicadas a llenar el granero.

La primera vez que nos vimos, tras averiguarme la vida completa, me dijo:

—Marga, usted no me conviene, es demasiado señora para este trabajo…

Era como para llorar de risa, pero respondí calmosa:

—Fíjese, vengo lavando ropa desde chiquilla y todavía no se me ha desteñido ni borrado ningún apellido…

Esta vez, nos pusimos de acuerdo, pero no notó mi estado y me llevó al lavadero.

—Ay, Marga, ¿otro descuido?— exclamó aspaventosa doña Joaquina días después, tocándome la barriga con sus dos manos.

—¿Conque los míos son “descuidos” y los suyos, hijos? —le miré fijo la suya, enorme y casi caída.

—No se me alce, que la estoy necesitando… Para que vea, yo seré la madrina de su guagua.

Doña Joaquina parió antes.

Terremoto con diluvio

De vuelta del puerto, yo caminaba arañada por el dolor. Me apanicaba el cielo ensangrentado; su tibieza tan rara parecía repercutir en mis huesos. Abriéndose en ramazones, los relámpagos empezaron a rajar la noche y me apresuré para llegar y abrazar a los chiquillos. Ensordecían los truenos y, al acallarse, sólo me permitían oír los latidos de los corazoncitos de mis pájaros enrollados junto a mí.

La Fidelina no había alcanzado a darme los cuentos: “esos chiquillos lidiosos, usted viera, no les importa andar desastrados”, cuando hubo de convertirse en partera. Por suerte, tuvo valor y no salió escapando: Se me rompió la fuente al primer remezón.

Entre los dolores, distinguía a los chiquillos encogidos en el umbral. Un temblor interminable duró largos minutos y se fue encadenando con otro y otro, a la par de mis pujos. Ni supe cuando, ya Fidelina te había cortado el cordón. Te dejó en mis brazos y después ahuecó el ala. Te limpié como pude.

Al recogerse la tierra, sentí como si se replegaran mis entretelas, secándome y encajándome el cuerpo. Recuperada de la fatiga, te envolví en una sábana, mandé a los chiquillos a agarrar chales y frazadas y escapamos. Alberico llevaba la lámpara de carburo. Llegué al medio de la calle y ahí nos quedamos. Nada sacaría con moverme de ahí, arriesgando perder a mis chiquillos. Los desesperados huían chapoteando, muchos en camisón; otros, con el cuerpo a medio cubrir. Unos futres de tongo salieron de una casa de niñas y resbalaron en los charcos. Mujeres y hombres desnudos caían al suelo de rodillas golpeándose el pecho.

—¡Dios misericordioso, ten piedad! ¡Perdónanos nuestros pecados!

Algunos caían fulminados en la flor de la vida.

—¡Dios Todopoderoso, ten clemencia!

—¡Perdónanos, Señor! —y esa voz salía cavernosa a fuer de golpes de pecho.

—¡Acúsome, padre de haber estado faltando a tus mandamientos!— gritaba una mujer desnuda abrazada a un hombre en el mismo estado.

Pero nadie reparaba en desnudeces, si todos estábamos encharcados en nuestro propio terror.

No dejaba de diluviar. El fragor de la tempestad y los lamentos, los ayes de dolor, los quejidos de los moribundos acallaban las voces de la confesión de pecados, traiciones, incestos, sodomías. Todo dios sordo a la urgencia de los desesperados, las lágrimas desnudas se lavaban con la lluvia. Caían las aguas de sopetón. Seguían los remezones y corcoveos de la tierra desbocada. Se confundían el aullar del viento y los gemidos de los agonizantes empapados de Nos encaminamos a la Alameda; en realidad, todo el mundo corría a la Alameda. Lluvia y noche. Frente a la iglesia de San Francisco, una mujer se aferró a un sacerdote, pero él le hacía el quite y se negaba a recibir su confesión:

—¡Cumpla con su ministerio, padre! ¿Que no tiene caridad? —gritaba una veterana sujetando por el pollerón al cura afanoso de huir.

Tras semejante acoso, el ensotanado se atrevió a hablar:

—Si soy comparsa de la ópera, no más… Hoy era la primera función de “Tosca”… Al remezón, ni supe cómo salí del Teatro Municipal…

Si de morir se trataba, más valía expirar bajo techo. Retornamos al conventillo y estaba intacto. Nos ovillamos todos. Tú respirabas indiferente al mundo. Seguía temblando, pero me rindió el cansancio.

Desparramada, sin fuerzas ni para estirar la cobija, reviví, en medio del sopor, mi reciente viaje al puerto y me soñé en el muelle, paseando el sueño de mi primer amor como a un recién nacido Y de la dicha pasaba a la furia, sabía que era muy temprano para tomar el tren y yo había cruzado hasta el muelle a ver zarpar un buque… Este océano me lo trajo, pero todo su ruido no bastaría para apagarme el estruendo de la ira arrumbada dentro de mi pecho, supe en la humedad salada de los labios, confundidas mis lágrimas y el sudor del mar. Las ganas de embarcarme fueron más intensas que cualquier antojo y me apretaron la garganta hasta lagrimear. Si pudiera subirme a un vapor y dejarlo todo atrás…

Memoraciones

—Sí, pues, Mercedes, ustedes estaban demasiado soliviantados. Ya no atendían a prohibiciones ni azotes. Un domingo, por subirte al palto, te rajaste la parte interior del muslo con herida salvaje. Nada resolvió el compositor de huesos, nada pudieron hacer en el dispensario. Estuviste un año en el hospital y dejaste de ser Mercedes, pues perdiste hasta el nombre. Como todas las enfermas, nunca fuiste sino un número: el “treinta y dos”, por eso, cuando saliste, no hacías caso si alguien te llamaba. Así es. Eso sí, una cosa: por ningún motivo permitiste que te cortaran el pelo. Yo no podía atenderte. A veces, te iba a ver. Se te había ido borrando la memoria. No te acordabas de nada. Todo se te confundía en los desvaríos.

(Yo no me atrevía ni a abrir la boca, feliz de oír a mi madre. Me estaba contando cómo empezó mi vividura. En el hospital conocí el menosprecio, la humillación del cuerpo, la nulidad de la mente, el agobio del alma… Sólo mis sentidos por reloj y calendario. Me entretenía escudriñando a través de un ventanal para divisar el cielo, a veces, como patena; otras, encapotado o plagado de nubes donde descubriría paisajes, castillos, bailes, rondas y fiestas o me sentiría pastoreando los corderitos rosados o trepando por un celaje. El cielo cubierto de nubes. ¿Así sería el mar?)

—Al fin, decidí sacarte a escondidas. Cruzamos a duras penas un patio lleno de árboles, yo te llevaba a la espalda. Cantaban las chicharras, pero tiritabas, aferrada a mi cuello. Te llevé a la rastra donde una curandera. Lavados de paico y matico, más la aplicación diaria de un queso verde de podrido, te libraron de ser coja por el resto de tus días. Pero nunca volviste a ser tan ágil como antes.

(Al volver, eché de menos a Velasco. Memoriosa la amita, me fue recomponiendo la ausencia. Con el paso del tiempo, fui reconstituyendo mi breve historia, gracias a sus conversaciones, cuando, después de comida, yo la ayudaba a rematar la tarea. Eso, si estaba de buen talante, pues si se cerraba, imposible hondear en su pensamiento. La amita iba desenrollando su carretel de recuerdos. Su modo de contar era único, pues sabía remedar las voces y cambiar los tonos.)

—Para mi sorpresa, aquí en mi umbral apareció la madre de doña Joaquina. Obligada a invitarla a pasar. Envuelta en el manto, cobijaba el pequeño bulto de Velasco. Me dijo disimulando la prosa y hablándome a la rusticana, pero con el tuteo al tiro: “Mira, Marga, necesitaremos tu ayuda mientras volvemos a armar la vida. Harto cariño te tenía mi nuera Joaca, que en paz descanse, yo lo, sé, por algo decidió ser tu comadre. Acaso es mandato divino tanto desastre, pero ha sido una desgracia tras otra. Dale de mamar a Vela. Piénsalo: ella te lo pide desde arriba…”

—Señora Pastora —le contesté—, lo siento harto, pero apenas tengo leche para Mercedes. La niña está débil. Y, usted lo sabe, yo necesito trabajar. Si no fuera por los mayores, yo estaría maneada, pero ellos me ayudan a cuidarla…

Se puso halagüeña: “Te voy a recompensar. Tendrás de un todo si cuidas a Velita y podrás quedarte en tu casa. A mí se me vino el mundo encima: no sólo he perdido a mis hijos. Tres nietos huérfanos de un día para otro, es demasiado; menos mal, Frampita ya se vale solo”.

—¿Cómo tres?

“¿No sabías? También está Enita, la niña de mi hijo. Él se ahogó el verano pasado en el estero… A mi nuera, la madre de esa pobrecita, se le cayó el techo encima, ojalá no quede descerebrada por completo. Menos mal, la niña conserva a su mama”.

—¿Y en el fundo no hallaron otra para el niño?

“No falta averiguanza hecha ni por hacer. Ninguna mujer parida. La que no está recién preñada, ya destetó”.

Lo pensé. Ni todo el oro del mundo les iba a reponer los padres a esos chiquillos. Velasco estaba amarillento, enmagrecido. Le puse el pecho y mamó con furia.

“Mira cómo está de ansiado el pobrecito… Por si fueran pocas las calamidades, se incendió la casa de la madre de Enita durante el terremoto —seguía doña Pastora la relación de los desastres—; sólo quedó entera la caja de fondos, pero cuando conseguimos abrirla, no había sino cenizas… Esto es pavoroso. En fin, hágase la voluntad de Dios… Mira, te traje cuáker, hinojo también; con esto, vas a tener leche de más…”

—Por lo visto, doña Pastora, usted pide sebo y pabilo. Dése a la razón, es mucha la estrechez, no tengo comodidad alguna para recibir a otra guagua —le dije.

“Tú tienes mucha ocurrencia. Mira, el angelito cómo se halla a gusto”.

—No insista, yo no puedo hacerme cargo…

—“Piensa que es hijo de tu comadre”.

—Si ella viviera, mejor que nadie sabría cómo quisiera yo…

“Acepta estos regalos: son de primera, puros productos del fundo. Vienen porotos, charqui, un zapallo, papas, trigo mote, una lata de grasa en pella con manteca de chancho, lo más fino…”

Rabia me dio. Ella había decidido por mí. No podía hacer nada ni echarme para atrás. ¿Nada?

—Gracias por tanta generosidad —le dije—. Si pudiera, doña Pastora, mi leche le daría al niño y no por plata ni por frutos del país. Pero en este cuarto no lo puedo tener. Estamos amontonados y al menor descuido, bullimos de pulgas, chinches y piojos. Nada se diga de los ratones, hasta guarenes se pasean como Pedro por su casa. Ustedes son los dueños del conventillo y saben muy bien cómo vivimos. Si, al menos, yo tuviera otra pieza, podríamos adecentarnos y le criara muy velascamente a su nieto…

“Arrienda otra pieza, pues, niña”.

—¿Cómo se le ocurre? No estoy en condiciones. Pero el cuarto contiguo se desocupó. Si usted diera las órdenes, me lo cederían sin pago, por algo es la propietaria. Más desahogada yo, podría cuidarlos mejor a todos. Esa es mi única aspiración, no quiero que mis chiquillos se conviertan en un tropel de vicios…

“Es buena tu idea, pero eso no depende de mí, debo hablarlo con Reca, mi marido. Dudo que se pueda hacer algo.”

La veterana cicatera no se conmovía ni por su nieto. Me puse firme.

—Bueno —le dije—. Convérsenlo y después me trae a Velasquito.

“¡No! Velita debe quedarse contigo. Te necesita. Hablaré en un santiamén con la mayordoma, hoy mismo le daré orden de abrirte la pieza y luego me las arreglaré con Recaredo”.

—Comprenda, señora Pastora, tengo un montón de hijos…

“También te traje unas barras de jabón Marsella para que le laves los pañales, no dejes de hervírselos. Aquí está el afrecho, para su baño. Mira, un queso entero. Y para ti, un delantal, blusas, dos polleras y un rebozo, todo nuevo. Yo vendré seguido a verte. No te sacrificarás saliendo a la calle. No te faltará nada…”

—¿Y el agua? No pensará usted que voy a usar la de la acequia para lavar al niño y lavarle su ropa.

“¡Agua de la acequia! Por ningún motivo”.

—Ésta usamos todos, pues, no hay otra. A usted le bastaría una orden para hacer pasar un caño desde su casa… Si este es el trato: agua y la otra pieza, no habrá papeles exigideros y confiaré en su palabra.

“Vos sois viva de más. No me queda otra…”

—Ya lo sabe: si me lanzan, me lanzarán con su nieto.

En menos que canta un gallo, doña Pastora le ordenó al mozo acarrear los bultos desde su carruaje: la canasta con ropa de Velasco, los abarrotes. Al despedirse, tendió una mano enguantada y puso en la mía un sobrecito de ésos de tarjetas de visita con unos billetes. Me costó reaccionar. Me vi de golpe amamantando a dos criaturas. Pero, entre más mamaba el languciento Velasco, más se colmaban mis pechos y tú, tan floja para chupar, te pusiste a competir con tu hermano de leche y te repusiste de lo más bien.

(Desde que tuve uso de razón, me vi al lado de mi hermano de leche. Me gustaba retozar y no me separaba nunca de Velasco.)

—Por cunas, les arreglé unos cajones de té, bien forradas en badana las orillas y allí alternaban ustedes sus risas, gorjeos, hipidos y llantos. Una pieza la dejé sólo para dormitorio. En la otra, instalé la pallasa de Alberico, el armario y el comedor. Yo iba desde el tarro donde ponía a hervir los pañales al brasero donde calentaba las planchas. Los descansos eran para armar la cazuela o mudar a los críos y darles de mamar. Luego, me vi obligada a trocar o vender porotos, papas y trigo para comprar leche humanizada y fosfatina. Doña Pastora había partido a Europa y nadie se asomaba a preguntar por el niño, salvo su mayordomo quien, de vez en cuando, aparecía con algo del fundo; pero terminó por olvidarse de los encargos de su patrona.

(Yo era bien chica, pero me acuerdo. En ese tiempo, la amita empezó a trabajar puertas afuera y por todo desayuno, Altea y Alberico nos daban mate de hojas de palto. Yo echaba de menos su voz que cada día se retaceaba más para recomponerme la memoria de los mayores, de los antiguos, como decía ella.)

—Bernal se había hecho humo. Lo pensaba atrapado para siempre por los escombros del puerto y no podía evitar los escalofríos. Velasco era mi mayor preocupación y ustedes andaban a la de Dios que es grande, mejor dicho, como unos diablos sueltos. Llegó de improviso doña Pastora a buscar a su nieto; se lo arreglé, partió con él a la Casa Francesa y lo trajo transformado en un príncipe, qué chiquillo más lindo, con traje de marinero: “No imaginé nunca, Marga —me dijo—, que me lo educaras tan bien. Se comportó como un rey en la tienda… Niña, por Dios, no me mires con ese desprecio, si te estoy alabando.” Se llevó a Velasco para encerrarlo en un internado alemán. Pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a tener noticias de él.

(¿Y Raquel? ¿Adónde iría a dar con su suegra? Un día, al fin, le pregunté: ¿Qué habrá sido de Raquel, tan curiosa? Ella me lavaba, me hacía cariño.)

—Raquel se perdió de vista. Te consideraba su aprendiz y tú tratabas de obedecerle en todo y nada te parecía trabajo, sino juego, pues te solazabas en la suavidad de las pieles. Al poco tiempo, ella dejó de trabajar en la casa y pronto tuvo fama de ser una de las mejores cortadoras de la peletería “San Petersburgo”, donde te había prometido llevarte de ayudante.

(Pasaba mi mano a contrapelo del agneau rasé. Viajaba en las olas negras del caracul, metía mi cara en el mink. Repetía su nombres cual palabras misteriosas y no tardé en distinguir cada piel. A veces, me envolvía en una capa de marta y me rodeaba el pescuezo con un cuello de zorro plateado. Raquel notó este gusto mío y me regaló su viejo gorro donde pude oler en su vuelta la incomparable suavidad de la nutria. Cuando me dijo que la piel restante se llamaba muskrat, me pareció oír un cuento de hadas: ¡esa piel preciosa eran ratones y se necesitaban unos seiscientos para un solo abrigo!, según Raquel. ¿Y si nos dedicáramos a cazar los ratones en todos los conventillos?)

—A las rusas, no las trataba nadie. Las vieron llegar y todo fue un coro de burlas y pelambre. En su propia puerta se paraban para lanzarles: “Las princesas se perdieron”. “Se equivocaron de rumbo”. “Si parecen hadas sacadas de los cuentos”. “No son como nosotros, niña, vienen de la extranjía”. “No se ven muy bien halladas…”

(Algo formidable, amita: las extranjeras venían forradas en pieles y sus cabezas casi ocultas en sombreros de largo y reluciente pelaje.)

—La veterana, envuelta en un enorme abrigo de caracul, escondidas sus manos dentro del manguito de zorros, tenía la mirada perdida y canturreaba un “tiruliruliru” entremezclado de risitas imposibles de acallar. La joven miraba hacia adelante y saludaba a todos con una venia, sin hablar, cargando un par de maletines de fuelle, envuelta en su largo abrigo de piel muy esponjada y, todavía más abajo, un chaleco de otra piel. Ocuparon la pieza del fondo. La veterana se pasaba sentada a la puerta de su pieza, cantando su “tiruliru”, envuelta en el chaquetón inmenso.

(Me acuerdo, amita. Al poco tiempo, Raquel llegó con un mozo cargando una puerta de madera. Deshizo el interminable abrigo. Luego, mojaba esos trozos de negro mar de olas revueltas y los claveteaba en esa puerta. De sus manos surgieron capitas forradas en muaré, como si la grandota hubiera parido una camada. El manguito de zorros se transformó en regio cuello para abrigo y el ruedo de su abrigo de petit-gris, en vuelta de una capa de teatro.)

—Me decidí un domingo. Ya había freído una bandeja de empanadas, escogí unas, las envolví en una servilleta y se las llevé en un plato. Ni juicio le hice a las miradas de recelo. La mujer no dejaba de empalmar con una aguja fina las tiras de marta. Ahí estaba la pobre vieja ida, hilando babas y jugando con un trapo, sin fijar los ojos azules en cosa alguna. “Vecina, un engañito”: le dejé el plato sobre la mesa y me retiré. Días después, me fue devuelto con unos buñuelos de quesillo.

(Ni usted ni nadie lo notó, yo le enseñé a hablar castellano a Raquel diciéndole los nombres de las cosas. Curioso, Raquel fue aprendiendo a hablar mejor y yo pronto supe leer la cartilla.)

—Niña, la acompañabas a entregar las pieles y a las compras. Raquel también me pidió pensión, yo debía mandarle la vianda a su pieza. Ella descubrió por arte de magia las dotes ocultas para coser de las vecinas y les pagaba por la confección de capitas, manchones y boas. Se las entregaba ya cortadas y a punto de forrar.

(Prolijos en deshacer las prendas, los chiquillos, siempre ansiosos, la ayudábamos y nos premiaba dándonos pan con mermelada. Usó hasta la última garra de piel en sus flores para adornar sombreros: desde rosas de chinchilla a anémonas de armiño. Después Raquel descubrió las pieles de acá: la calidad y belleza del chingue, del coipo, del huillín.)

—Se la recomendé a las parientes de doña Pastora, y le encargaron la transformación de capas, cuellos y gorros. Muchas veces, apenas aceptaba por pago un abrigo ya dado de baja, pero ella tenía mucho ojo para apreciarle los visos. Un día, enfermaste y Raquel te quitó las fiebres y la ronquera con claras batidas y cebollas hervidas en miel. Pero quién lo creyera, la contagiaste.

(Se volaba de fiebre y era un puro dolor de cabeza, de oídos, pecho cerrado, por culpa mía, pobrecita.)

—Le llevé cocimiento de palqui y otras yerbas, picoteé papel de diario, lo cubrí de mazamorra de mostaza para la cataplasma en el pecho y la acompañé en las pesadillas atroces, pues con nada se le remitía la calentura. No entendía, hablaba con lengua de trapo palabras raras, pero repetía:

—Pogromo, pogromo…

Le pregunté el sentido de esa palabra, pero calló asustada. Al fin, me contestó:

—Tres mil acuchillados…

—¿De dónde son ustedes?

—De Odesa.

—¿Por dónde queda eso?

—Por Rusia.

—¿Y de tan lejos se vinieron a puro pasar pesares?

—A tratar de dejarlos…

(Y Raquel se fue dando poco a poco y contándole a la amita, en secreto, todo su terror amontonado:

—Saquearon el barrio judío de Bielostok. Se llevaron nuestras joyas, todo el oro y cuanto brillara. Violaban a todas las mujeres. Me escondí en un pozo seco. A mi suegra la vejaron y le quemaron su peluca— me dijo.

—¿Y las autoridades?

—Cómplices. Los dejan actuar entre risotadas. Sin moverse. Voy con mi suegra a buscar en las filas de muertos, todos pasados a cuchillo. Hallar a mi suegro, a mi esposo y a su hermano mayor. También mi padre y mis hermanos… ¿Sabe? Cientos de hombres. Botados en el jardín del hospital israelita. Degollados. Las estrellas de seis puntas dibujadas a cuchillo en el cuerpo… Mi suegra, su cabeza…

—¿No es tonta de nación?—, le pregunté.

—Se trastornó entonces.

—¿Y nadie se pudo hacer cargo de ella?

—Ningún otro pariente. Mi madre y mis hermanas y sus niños, en barco para América.

—Pero, niña, América es tan grande: muchos países.

—Pensamos: toda América es Estados Unidos y ahí, no más, llegar. Yo quise seguirlas, pero ella estaba muy mal… Perdido el primer viaje. Al tiro, subir al otro barco. Viaje muy largo. Llegamos a Punta Arenas. No bajamos. Seguir a Valparaíso y después, venir a Santiago…)

—Cómo me iba a imaginar tanta mortandad, tamaña injusticia por todos lados. Allá a los judíos los estaban pasando a cuchillo para acabarlos. Y si alguno de nosotros llegara a enterarse de tales calamidades, sería por casualidad: aquí resultaba más fácil escribir en los diarios y hacerse lenguas comentando día tras día el lindo gesto de una tiple capaz de pedirle al presidente de la república el indulto para un condenado a muerte…

(Con la última ayuda de mi padre, la amita había empezado a comprar una máquina aparadora, eso no lo negó nunca.)

—Disponiendo de un rato libre, yo le aparaba a un zapatero dedicado al puro calzado de medida. El tener una ganancia extra, me llevó a encalillarme sobremanera, pues empecé a pagar un sitio en los extramuros, en los contornos donde se levantó otrora la quinta de mi familia. En una casa ruinosa medio cubierta de matorrales, creí reconocer la nuestra. Al recorrer esos parajes, muy a mi pesar, se me vino encima el tropel de recuerdos encerrados a machamartillo. De todo eso, nunca hablé con nadie ni siquiera con tu padre. Mi mamita Mariana, sumida en su desvarío, nunca tuvo la mente despejada para recobrar lo propio. Entumecido su entendimiento desde la muerte de mi padre, nos quedamos a la deriva. En sus mejores momentos, algo me contaba: “Era justo, pero duro don José María— de don trató siempre a su marido—. Pero ¿de qué le valió su fama de juez inconcuso, enemigo implacable de disolutos y venales? No perdonaba yerros, por eso castigaba sin lástima a Rogelio, ese huacho criado por nosotros casi desde su nacimiento, pues la madre murió de viruela”.

(Y así, la amita iba hilvanando a trechos los retazos de su memoria y yo aprendía algo de cuanto torció su vida y la de su madre, mi abuela:)

—Don José María nunca perdonó a Rogelio por sus desmanes —me contaba mi mamita Mariana—, pero salió no digamos mala cabeza, sino peor, un abarrajado. Tenía mañas, le gustaba robar… En mala hora, don José María lo obligó a caldearla hasta el blanco la moneda robada. Encendida, la retiró del fuego con las tenazas y se la aplicó en la palma derecha. Se la achicharró. Mi mamita no pudo hacer nada. Nunca le discutía a su esposo. A Rogelio, él lo quería como a hijo, porque yo nací muy tarde y salí niña. Pero él era de mala índole y yo sentí desde temprano cómo nos detestaba. Después del castigo, se fugó. Ya lo creíamos desaparecido para siempre, pero volvió traslapado, humilde, la cabeza ladeada. Mi mamita lo atendió en la cocina, no quería dar un mal rato a don José María. “¡Cuándo iba a pensar que pronto retornaría a la partida de cuatreros!”. Pero, ¿porqué, mamita, si padre no tenía animales?, pregunté. “¿Quién iba a imaginarlo? —me dijo— Se había aliado con el capataz de un fundo de por ahí. Siempre me causó recelo ese zambo bueno para manejar la guasca con tantas ínfulas, como si al tener derecho de empuñarla, hubiera heredado con ella todos los poderes del amo. Azotaba, siempre azotaba, así fuera un árbol o la mesa. Llevaba la guasca tal si llevara firmado el decreto de libertad. Si se hubiera torcido el tiempo, no habría sido tan espantoso… Y volvió el entenado. Pero no solo… Lo guasquearon a don José María, lo ataron a él en el catre y a mí, en una silla; también me amordazaron. A ti, ni te miraban. Eras muy chica”.

(Inútil todo empeño para figurármela niña a la amita, pero se me queda grabada para siempre esa imagen espantosa; al menos, nada de eso tan horrible nos ha tocado a nosotros.)

—La mamita Mariana me recordaba: “Te aferraste a mis piernas y escondiste tu cabeza en mis rodillas. El entenado apremió a tu padre de todas layas, luego le quemó las manos y las sienes, después le cortó la lengua… Todo lo trajinaron. Si algo no se lo robaron, lo destruyeron. También despedazaron escrituras, documentos, los libros y actas de don José María, cuanto papel hallaron y enseguida armaron una fogata. No sé cuánto tiempo permanecimos allí. Días, acaso. No pasaba un alma. Nos encontraron agonizando… No duró mucho don José María. No de las otomías murió, sino de humillación. No me acuerdo de más. Yo tengo borronientas las memoraciones…” Mamita hablaba de todo esto si estaba en sus cabales, pero, a medida que pasaba el tiempo, se iba yendo y ya no lograba recuperar los recuerdos… Para mí, la infancia es bruma. Sólo me veo vagando con ella. No sé por qué fuimos a dar al puerto. Me encerraron en las monjas. Pasé años ahí, pero un día ella me fue a buscar. Seguimos vagando. Nos recogió un zapatero y en su casa terminé de crecer. Le trabajé a ese maestro ablandando suelas, encerando hilo, estaquillando, parchando, enderezando contrafuertes, colocando taloneras. En eso, Bernal se asomó a mi vida. Habló con mamita Mariana a poco de conocerme y le prometió ponerme casa y cuidar de ella. Cuando regresamos a la capital, ya había nacido Alberico.

(Nunca pude sacarle algo más sobre su enamoramiento, esa palabra no la conocía. ¿Andaría echa una furia cuando él la vio por primera vez? ¿O estaría contenta? Si algo así yo le preguntara, de seguro, me mataría.)

—Pobre mamita, ya no pergeñaba ideas y no sabía estarse quieta en ninguna parte, impulsada por su afán de erranza. Está mejor en el Hospicio. ¿Dónde podría tenerla yo? La sacaré cuando ya haya construido la casa. Ella reconocerá los lugares donde fue feliz mientras no le llovió la desgracia de un solo golpe… Fui a ver mi sitio, aproveché de cortar unos aromos y se me ocurrió llevárselos a Raquel.

(Me acuerdo de ese día. La vimos sonreír de veras a Raquel. Hundió la cara en el ramo. Las flores amarillas relucían en su pelo negro y frisado. “Gracias, Marga, le dijo. Si supiera: en mi país, este es el saludo de la primavera a las muchachas. Mimosas, es la flor de los primeros amores…”).

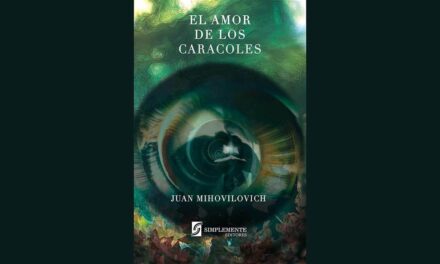

En www.cineyliteratura.cl

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227