Por Gonzalo Aguilar – Docente y ensayista

Por Gonzalo Aguilar – Docente y ensayista

Las claves de su marca en la literatura universal. Nunca se amoldó a su espacio ni a su tiempo. Defendió el entretenimiento como criterio de lectura y la composición por sobre el azar. Y su literatura está más viva que nunca.

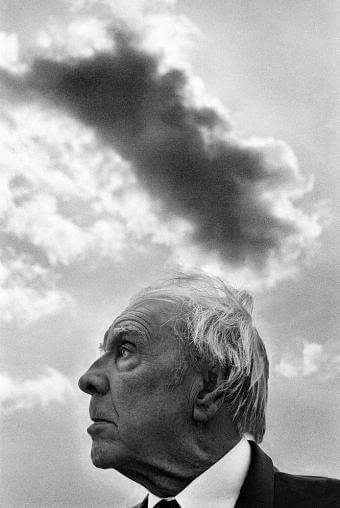

Borges es, entre todos los escritores argentinos, nuestro único clásico universal. Su nombre puede ser colocado al lado de los más grandes escritores de todos los tiempos sin provocar risa ni escepticismo. Nacido en un arrabal del mundo literario, si Borges ha llegado a ser un clásico universal no fue por la inverosímil efusión del genio sino por la laboriosa tarea de un escritor que se fue haciendo y rehaciendo con el paso del tiempo.

El principal modo de la universalidad de Borges fue asumir una posición desplazada tanto respecto del espacio como de su tiempo. La posición de desplazado, de orillero, de extraterritorial lo acompañó durante su vida de escritor.

Así, en la Argentina siempre tuvo algo de extranjero y no es casual que su última voluntad haya sido ser enterrado en Suiza, la patria de los conjurados en la que pasó su adolescencia. En relación con la elite cultural y de clase que frecuentaba, tenía algo de primo pobre y arribista: en los treinta, mientras sus amigos viajaban a Europa, él acudía puntualmente a su trabajo en la biblioteca municipal del barrio de Almagro. En su relación con el siglo XX, fue un inactual, un intempestivo, alguien que prefirió construir lo contemporáneo con textos de otros siglos. Fue ajeno a las modas y cultivó, sobre todo en sus ensayos, una discrepancia con las voces autorizadas que fue, a menudo, despiadada.

Frente a una tradición como la argentina, caracterizada por su inclinación hispánica o francófila, Borges introdujo la variable inglesa y defendió el uso de los géneros, el entretenimiento como criterio de lectura, la composición por sobre el azar (postulado por los surrealistas a quienes desdeñaba). Todas estas virtudes, las había encontrado, según afirmaba él mismo, en los escritores anglosajones. A diferencia de los escritores de su época que apostaban a la gran obra, Borges raramente escribió textos de más de diez páginas, y en una literatura que buscaba con afán el compromiso o la intervención, optó por el destiempo y compuso relatos que, antes que recetas, ofrecieron deliberaciones conjeturales (no otra cosa es la ficción en Borges). En un mundo en el que predominan el culto a la persona y a la identidad, Borges nunca se resignó simplemente a ser Borges: proclamó «la nadería de la personalidad» y simuló ser tan vasto y múltiple como el universo.

La aspiración universal y cosmopolita de Borges también se expresó en su permanente polémica con los nacionalistas, sobre quienes tenía una ventaja: conocía mucho mejor la literatura nacional y supo hacer de ella una interpretación más inteligente, desprejuiciada y libre (de su paso por las vanguardias le había quedado una incredulidad perspicaz contra el autoritarismo de cualquier tradición).

Si defendía a algún autor local no lo hacía por ser argentino sino por considerarlo bueno.

Otra inflexión hace de Borges un clásico universal: haber inventado en un género tan corriente como el cuento, una forma inédita. Creó un narrador conjetural que parece estar al mismo tiempo inventando tramas y constatando información.

Y lo hizo con un modo de narrar que refiere los acontecimientos de manera indirecta y que casi siempre se vale de fuentes librescas raras o apócrifas. El estilo de estos relatos es inconfundible y sus procedimientos saben producir un pequeño escándalo en el orden del lenguaje mediante dobles negaciones, oxímoros, paradojas, enumeraciones desequilibradas.

Borges fue objeto de crítica desde posiciones muy diversas.

Desde el peronismo, un ensayista mediocre como José Hernández Arregui lo llamó «pájaro nocturno de la cultura colonizada» y objetó su «colonialismo literario afeminado y sin tierra». Los críticos de Contorno, que no eran mediocres, lo criticaron por su falta de compromiso. Y sin embargo, no se puede concebir la literatura de Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia, César Aira, Juan José Saer y muchos otros sin la consideración de lo que Alan Pauls llamó «el factor Borges». Tampoco los mejores críticos locales como Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer, Sylvia Molloy o Noé Jitrik hubieran ensamblado sus máquinas de lectura sin el auxilio de su literatura. Salvo en la poesía, donde su influjo es menor que el de Oliverio Girondo o Juan L. Ortiz, Borges conjugó para sus herederos narrativos la alegría del aprendizaje y la pesadilla de lo insuperable.

Hay, de todos modos, entre los infinitos Borges que la crítica ha relevado, uno que todavía está por descubrirse: el cultor de los misterios narrativos que practica en su obra una magia profana y profanadora. Porque si bien Borges pertenece a ese linaje de escritores que se remonta a Edgar Allan Poe y concibe los relatos y los poemas como artefactos deliberados, es decir, hechos a conciencia, también puede descubrirse en ellos locura, animalidad, perversas elucubraciones. Más allá de sus apuestas al orden y a la inteligencia, Borges nunca dejó de colocar en el centro de sus narraciones un misterio que nos deja perplejos: ¿por qué Kilpatrick, el protagonista de Tema del traidor y del héroe, termina colaborando con aquellos a los que quiso traicionar? ¿Es la historia de Emma Zunz un incesto figurado basado en una historia, la del padre, que nunca se podrá saber si es verdadera? ¿Cómo interpretar la referencia a la homosexualidad de la cita bíblica que encabeza «La intrusa»? ¿Por qué el suicidio es la cifra de resolución de varias de sus narraciones? Bajo el carácter supuestamente frío y cerebral de su imaginación narrativa, a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más evidente la violencia sediciosa de sus delirios trágicos, de sus perversidades y de su risa intempestiva. Borges todavía es un extemporáneo, Borges todavía está en el futuro.

***

En: Revista Ñ

Me gustó el relato detrás de lo leído invitando al lector a ser parte del mismo por parte de la…