Por Iván Quezada

Pocos momentos son más reales que ese lance fugaz y mágico, que cotidianamente llamamos «sentirse observados». Cuando nos percatamos ya es tarde: es un recuerdo. Pero la imagen que develó no es tan efímera: es nuestro rostro sumido en la incertidumbre y la fragilidad.

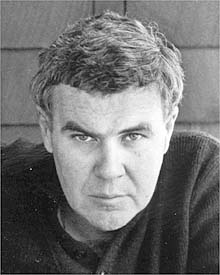

Las palabras se nutren de la misma fuente que esos instantes, la luz de ellos también las ilumina —cuando son «exactas y verdaderas». Raymond Carver lo creyó así y dedicó toda su vida a comprobarlo poema a poema, relato a relato: las palabras pueden ser actos cuando son sencillas. Pero es necesario cuidarse de las falsificaciones.

«Con demasiada frecuencia —advirtió en su ensayo Escribir— la ‘experimentación’ es una licencia para ser descuidado, majadero o imitativo en la escritura. Peor aún, una licencia para tratar con brutalidad o alienar al lector. Demasiado a menudo esa escritura no nos da noticias del mundo, o bien describe un paisaje desierto y eso es todo —unas cuantas dunas y unas cuantas lagartijas aquí y allá, pero nada de gente—; un sitio deshabitado por algo que pudiera reconocerse como humano, un sitio de interés sólo para unos cuantos especialistas científicos».

No sé hasta qué punto Carver y su obra son conocidos en Chile. A juzgar por las bajas ventas de los libros, pienso que no mucho. No obstante, se habla de él desde finales de los ochenta y es un hecho que sus colecciones de relatos (no así sus poemarios) circulan entre alguna gente —jóvenes en su mayoría. Tampoco se sabe demasiado de su biografía, aunque, por suerte, él mismo se encargó de contarla en su escritura. Ubiquémonos en el contexto estadounidense.  Carver se crió en una familia de blancos pobres de Yakima, en el frío estado de Washington. Su vida fue breve: apenas 50 años (entre 1938 y 1988) y estuvo marcada por los problemas económicos y el alcoholismo. Sin embargo, la mayor influencia sobre su literatura no fue el trago ni la miseria, sino sus hijos: a los 20 años ya tenía dos y para mantenerlos hacía de recadero en una farmacia. Debido a su endémica falta de tiempo y privacidad, tuvo que limitarse a dos géneros literarios: la poesía y el relato corto. A los 30 años todo indicaba que su destino era consumirse en una serie de trabajos mediocres y morir en el pabellón de urgencia de un hospital, víctima de una crisis alcohólica (de hecho, hacia 1977 sobrevivió por milagro a una embestida del alcohol). Pero tenía la firme intención de escribir «algo», y, consecuentemente, de adquirir la educación para hacerlo. Eso lo mantuvo vivo. Y lo logró, aunque con numerosas recaídas alcohólicas y en sus últimos años con el apoyo de su segunda esposa, la también escritora y poetisa Tess Gallagher.

Carver se crió en una familia de blancos pobres de Yakima, en el frío estado de Washington. Su vida fue breve: apenas 50 años (entre 1938 y 1988) y estuvo marcada por los problemas económicos y el alcoholismo. Sin embargo, la mayor influencia sobre su literatura no fue el trago ni la miseria, sino sus hijos: a los 20 años ya tenía dos y para mantenerlos hacía de recadero en una farmacia. Debido a su endémica falta de tiempo y privacidad, tuvo que limitarse a dos géneros literarios: la poesía y el relato corto. A los 30 años todo indicaba que su destino era consumirse en una serie de trabajos mediocres y morir en el pabellón de urgencia de un hospital, víctima de una crisis alcohólica (de hecho, hacia 1977 sobrevivió por milagro a una embestida del alcohol). Pero tenía la firme intención de escribir «algo», y, consecuentemente, de adquirir la educación para hacerlo. Eso lo mantuvo vivo. Y lo logró, aunque con numerosas recaídas alcohólicas y en sus últimos años con el apoyo de su segunda esposa, la también escritora y poetisa Tess Gallagher.

La crítica de su país suele encasillarlo en la generación de los sesenta, junto a Richard Ford y Tobías Wolff, sus amigos íntimos. Y a su estilo lo denominan, por su gran economía de recursos, «minimalismo» o «realismo sucio» —expresiones que Carver rechazó de plano. Argumentó que él sólo narraba las historias tal como le venían a la mente, con un lenguaje normal y limpio de palabras «literarias». Más aún, afirmaba que nunca sabía lo que iba a escribir hasta que lo hacía, y que muchas veces partía con una frase y esperaba paciente el resto. En su trabajo la huella de Ernest Hemingway es más que visible, como en realidad sucede con casi todos los narradores norteamericanos post Segunda Guerra Mundial. Y, al igual que en Hemingway y otros clásicos estadounidenses, la acción domina en sus relatos. De hecho, los episodios que viven sus personajes no se originan tanto en sus psiquis como en el azar y las circunstancias que los envuelven. Carver revela desde afuera, detallando sus reacciones, los cambios que sufren en lo más hondo. Y su instrumento es la exactitud en el sentido y el significado. Carver reafirma la tradición: «Las palabras podrán ser tan precisas que suenen opacas, pero de todas maneras significan; si se las usa con cuidado pueden producir todas las notas». Su obsesión no era el lenguaje por el lenguaje: era el mundo al que podía acceder a través de la literatura que, en rigor, no es uno solo, sino dos.

Por sobre todo, Carver es el escritor de la clase obrera norteamericana. Sus cuatro libros de cuentos publicados en vida —¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?; Catedral; De qué hablamos cuando hablamos de amor, y Tres rosas amarillas— son una prueba fehaciente; están teñidos de desengaño y frustración. Los matrimonios se rompen entre amargos reproches; los compañeros de trabajos son groseros y su compañía tediosa; las mudanzas de una ciudad a otra y el desempleo son el pan de cada día o, para ser más precisos, de cada momento. El instante presente y sus implicancias desconocidas componen el nudo de sus narraciones. Todo lo observa con una mirada desideologizada, porque la vida no es una ideología. Al igual que su maestro y mentor, Anton Chejov, Carver piensa que lo único tangible es la experiencia de vida; todo lo demás serían especulaciones y teorías improbables. Las situaciones que animan su mundo, tan cotidianas como despertar de madrugada por una llamada telefónica, se entrelazan con vastos temores y aprensiones, y al final engendran una historia. En ella cada momento tiene un sentido propio e inalienable, una «naturaleza», por decirlo de otro modo. O una luz que habitualmente no vemos debido a nuestro implacable escepticismo. Pero los momentos no nos piden una declaración de fe, sino solamente apreciarlos y —más importante todavía— vivirlos. Los personajes de Carver se atreven a hacerlo, aún contra su propia voluntad, y en ello estriba su grandeza: en que sin ser héroes se atreven a experimentar toda su humanidad, aunque sea por un segundo que nadie más advierte. Así, cruzan el límite entre este mundo y el otro, que Carver identifica enigmáticamente con el sentimiento de Extrañeza.

En ningún momento se preocupó de explicar qué es ese mundo. ¿Para qué, si lo relevante es entenderlo? La maestría de su arte consiste en que el lector lo descubra en su vida, valiéndose de sus emociones y sentimientos. Él mismo, con exquisita intuición, se internó en su dolor mental, objetivándolo sin deshumanizarlo, buscando una resonancia que no era intelectual. Se trata de un campo minado; en cualquier segundo se produce el desplome general. Pero su desafío era subsistir y preservar el secreto que emerge tras la catástrofe. Carver siempre fue un sobreviviente y, como él mismo dijo, un «despilfarrador». Derrochó cada instante con la idea de no guardarse nada, al punto que desde un comienzo la palabra Ahora marcó su existencia. Si aceptamos que las palabras son actos, como él decía, entonces el «ahora» fue el hecho más importante de su vida. El asunto es simple: la extrañeza carveriana evoca ese elemento inconcebible que da consistencia y sostiene toda vida. Sólo hay un modo de conocerlo y es mediante la experiencia. Los sueños son un camino, el rechinar de los muebles a altas horas de la noche, un recuerdo que creíamos perdido…

Pero, al mismo tiempo, todo es útil porque todo viene del mismo sitio: del extraño y misterioso mundo que nos rodea.

En sus últimos diez años, Carver pudo realizar todos sus sueños de hombre y escritor: amar, crear, dejar de beber y vivir. Obtuvo reconocimiento y un buen pasar, pero igualmente su fallecimiento fue repentino. En esos meses postreros, aquejado de un cáncer que comenzó en sus pulmones y se extendió al cerebro, ocupó sus escasas horas en acabar su libro de despedida, el cuaderno de poemas Un nuevo sendero a la cascada. Este volumen cierra el ciclo con una nota de ironía y tristeza, aunque sin perder su llana transparencia. La sencillez de sus versos, a pesar de los que se sumergen en zonas oníricas (susurros entre dos mundos), es reconfortante y necesaria en una época como la nuestra, en que la poesía ha tomado un rumbo tan hermético. Sin embargo, cierta crítica amante de la complejidad califica su sencillez de «aparente» o «engañosa», inútilmente creo yo, y tal vez con la secreta esperanza de alejar su obra del público común y y recluirla en las estrechas camarillas de los «expertos». Nada más contrario al pensamiento de Carver, quien nunca mostró un asomo de superioridad veleidosa. Más aún, en Un nuevo sendero… manifestó su disposición a ayudar a un hipotético poeta joven en textos como «Domingo por la noche»:

Utiliza las cosas que te rodean.

Esta ligera lluvia

Del otro lado de la ventana, por ejemplo.

Este pitillo de entre los dedos,

Estos pies en el sofá.

El débil sonido del rock-and-roll,

El Ferrari rojo del interior de mi cabeza.

La mujer que anda a tropiezos

Borracha por la cocina…

Toma todo eso,

Utilízalo.

La noche fue uno de los pilares de su escritura. Sus personajes sorprendidos por un relámpago o impresionados por un súbito despertar, son piezas infaltables de sus cuentos. Carver siempre dijo perseguir el asombro de manera impulsiva, aunque puliendo cuidadosamente sus textos. Su Ley del Asombro era: «No pienses en nada, incluso en no pensar». A las 6:20 de la madrugada del 2 de agosto de 1988, sin emitir la menor queja, Carver murió mientras dormía. Se había fundido con el silencio y la noche, las dos vertientes principales de su asombro.

***

La Cascada Carver

Voces entre las matas

envueltas en el clamor

de las aguas.

Es una cascada que cae sin noria

un día domingo ideal para estudiar

las huellas de los cataclismos.

Alguien me dice que soy demasiado serio

Es una voz irreconocible en la memoria

Pero estoy seguro de que no fui yo mismo.

El sendero ahuyenta a las bestias

que otrora eran la guardia del misterio

sólo quedan en el cielo las ramas enhiestas

que prefieren el silencio a los mitos.

La gente escasea por doquier

ya no se escuchan sus monederos

al ritmo del día eterno, sin fin, atravesado

en los ventanales de las torres de neón.

Es más la gente que juega lotería

que la que escribe poesía.

Lo dices y te arrepientes

porque un verdadero poeta no habla

Escribe poco o nada antes de escribir nada

Si te hubieran dado a elegir

no te llamarías Carver,

¿para qué sirven las cosas gratuitas?

Con tus ojos me basta,

feminidad del agua

Aunque no tengas cuerpo ni nada

con que contener mis ímpetus o ansias.

Tampoco hay flores en la cuesta, a lo más el césped

cortado a ras del azar, como si esperase una fiesta

sin luna aunque con estatuas de sal.

El polvo en el polvo o en el agua

es lo mismo

Qué es sin rostro ni pijamas ni escritura en clave

Sólo un espacio de tiempo entre el héroe y el heroísmo

Pero al final el héroe es olvidado.

Quiero abrir los brazos como los ojos

olvidado del deslumbrante reflejo de los azulejos

y entonces rebautizar la montaña con tu nombre

sin palabras, imposible de domesticar.

…Su jovial simetría cae como un ánima

por la cascada.

Poema de Iván Quezada E.

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/