A veces no se me ocurre qué cosa escribir sobre la hoja en blanco Rafael

porque me suelo olvidar que hay demasiado sobre lo cual

hacerlo y que la mal llamada realidad, como

de costumbre, nos sobrepasa. Por ejemplo,

ahora que tú te encuentras en Bagdad se me ocurre que,

aunque esté pasado de moda, todavía es posible

-y, tal vez, imprescindible, dadas las circunstancias-

escribirle una carta a un estudiante del cual uno

se siente así de próximo, cara a cara, como quien

respira exactamente al lado del otro: tú en Bagdad,

yo en Potsdam.

Todavía no me explico cómo puede ser que tan rápidamente

la realidad nos deje en pañales. Parece que

sólo hace algunos meses, semanas, días, horas, tú eras

mi estudiante Rafael. El muchacho delgado –espigado,

podríamos decir- que ahora llega a leer junto a sus compañeros

unos cuantos poemas de Pablo Neruda

o de Rosario Castellanos en su uniforme del ejército.

Yo sólo pienso en este minuto Rafael y me cuesta creer

que la realidad se adelante tanto, como

ves, a los punteros del reloj. Pero el reloj no se detiene:

las manecillas dan vuelta en torno de sí mismas de

manera enfurecida, inapelable. Te habías

dado cuenta Rafael? Los dos giramos

sin que nadie pueda explicarnos esta sinrazón

aquí en lo profundo del pecho y cada minuto

cuenta con nosotros para darle otro empujoncito

a la rueda de molino de la realidad.

Aquí estoy como de costumbre en los comienzos del otoño mientras

tú realizas el duro oficio

de quedarte entre cúpulas y gente que debe recordarte a nuestra

persistente, modesta gente

de Latinoamérica. Los días pasan sin gloria (como tú sabes)

cuando uno es un profesor de lenguas

que visita las salas de clase muy de mañana y ejerce el diario oficio

de dar cuenta de unos verbos conjugados

a la perfección del momento como quien dicta cátedra pero

nunca pasándose demasiado de listo. Nos

separan mundos tan ajenos Rafael: algo así como la codicia

inextinguible del oro, las empresas humeantes

que se dejan caer sobre nuestras cabezas para señalarnos un rumbo

fijo, un destino inaplazable en que el corazón

se enreda como un reloj al que se le ha cortado la cuerda

hace ya tanto tiempo.

No puedo imaginarte en una tienda de campaña o a ras

del suelo mientras el cielo se nubla y lo único que importa es

mantener los ojos abiertos, muy abiertos,

frente a un sol que se viene de bruces sobre los edificios rotos

o que se reconstruyen, en Bagdad,

esa otra capital del dolor.

Puedo imaginarte de la manera directa

que yo te conozco: caminando por los pasillos de nuestra universidad

(apurado como tantos otros estudiantes en dirección

a la próxima clase) o con un trabajo

escrito en la mano que vienes a mostrarme para que te

sugiera una u otra de mis endiabladas correcciones

o simplemente

riéndote con tus compañeros, haciendo

un chiste, moviendo el esqueleto después de una de esas comidas de

la asociación de estudiantes caribeños y latinoamericanos.

Será posible que todo se nos olvide de manera imprevista

como hacia qué lado se dirigen los punteros

del reloj? Las luces pasan consecutivamente

persiguiéndose las unas a las otras

y los que vivimos de este lado de la realidad acompasadamente

nos

dirigimos hacia la dirección que diligentemente

nos marcan los punteros. Todo ordenado: el reloj estaba aceitado

de antemano, calculado con sabia injusticia

para dar cuenta de los minutos sin cuento como una manera implacable,

impecable, de dirigirnos hacia una meta final,

un olvido, un árbol sin hojas, una copa

con el amigo en el restaurante de la esquina.

Las noticias de Bagdad no son buenas Rafael (las noticias

de Bagdad no son nunca buenas). Ayer no más la cuenta

fatal llegó – te imaginas- a mil personas. Cuando veo los

rostros en la televisión pública, en PBS, me quedo

profundamente en silencio y algo como un escalofrío me sube por la piel

y me deja

frente a la pantalla seco de palabras. Es

extraño, pero las imágenes no mienten: son los rostros

de los mismos muchachos que yo conozco, los

amigos silenciosos o chistosos o buenos para la música de mi hijo

Salvador; los mismos chicos melenudos o pelados casi al cero

con los que acabo de hablar hace apenas un minuto y que acaban

de entrar o salir disparados de mi casa (la casa esquina azul)

hacia el abrazo de una muchacha o un cigarrillo compartido

o la ruidosa rapidez de un skateboard

rayando las estrechas calles de Potsdam.

Entre todas las tarjetas de mis pasados estudiantes que conservo

en una gaveta de mi escritorio

encontré la tuya Rafael. Aquella

que dice: Estimado Prof. Sarmiento,

Le escribo estas líneas por razones de mi partida;

para despedirme y para agradecerle por todo su apoyo. Aunque

usted no lo sepa, usted es una persona influyente

en nuestras vidas.

Esto es extraño Rafael, muy extraño. No

sabes tal vez lo influyente que eres tú

en nuestras vidas. Los días pueden pasar,

y pasan, y el otoño puede venírsenos encima tan callando, pero

yo conservo tu tarjeta aquí entre los dedos, muy cerca

del pecho, releyendo las líneas que me dedicaste para aprender de tu buena voluntad

y recordar que tienes los ojos abiertos,

muy abiertos al futuro Rafael.

La puerta de mi oficina

está abierta. Pasa, por favor, pasa

a sentarte.

Potsdam, 13 de septiembre de 2004

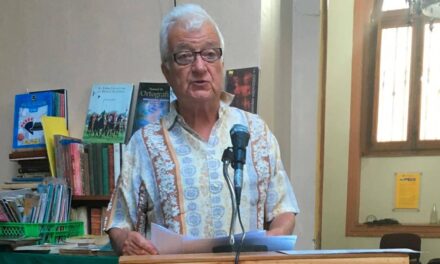

Oscar D. Sarmiento (Curacautín, 1957). En los años ochenta fue parte del Colectivo de Escritores Jóvenes en Santiago. Ha publicado poemas en diversas revistas literarias y su libro Carta de Extranjería fue publicado por Asterión en 1992. Mago Editores publicó La República de la Poesía (2007), libro bilingüe que contiene sus traducciones de poemas del poeta niurriqueño Martín Espada. Actualmente reside en Potsdam, Nueva York, y es profesor en el departamento de Lenguas Modernas de la sede local de la Universidad Estatal de Nueva York. Participa en el grupo de música «Piquant» como guitarrista y vocalista.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227