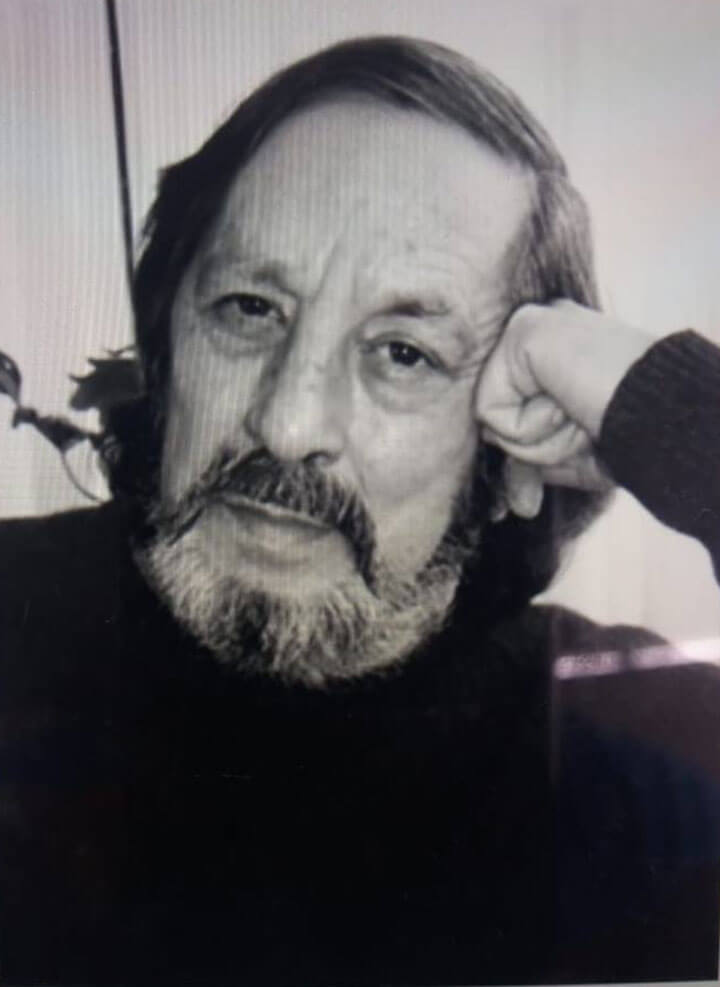

Letras de Chile expresa su pesar por el fallecimiento del gran escritor Guido Eytel, ocurrido el 9 de diciembre. Escribió novela, cuento y poesía, obras por las cuales recibió variados premios y reconocimientos. Su novela “Casas en el agua” obtuvo el Premio Municipal de Novela y, además, el premio de la Academia Chilena de la Lengua por su destacado manejo del lenguaje.

En 1989 publicó “Voces para un camino”, notable libro documental sobre una organización mapuche campesina, editado por PAS Araucanía. En 1999 “Sangre vertió tu boca”. Sus cuentos han sido incluidos en variadas antologías de Chile y el extranjero. Dirigió talleres literarios de poesía y narrativa y durante algunos años fue director de la recordada revista Pluma y pincel.

Sin duda, la escritura fue eje de gran parte de su vida, así como la lectura variada y sin fronteras. Entregamos el bellísimo cuento “Para que nunca se vaya”, porque de muchas maneras seguirá con nosotros, especialmente en cada lectura que hagamos de su obra.

Para que nunca se vaya

Guido Eytel (*)

Tanto tiempo que no lo veía. Quizás fue por eso que me emocioné al verlo tan flaco y tan viejo, acostado derechito en la cama y con la cabeza hundida en la almohada. Cuando llegamos me pareció que trataba de levantarla y sonreír.

Esa mañana había pasado Alberto por mi casa y le noté en la cara que algo feo estaba pasando.

– El viejo Mateo está mal – me dijo – Vamos a verlo.

– ¿Y Samuelito? – le pregunté.

– Nos va a esperar en el paradero. Anda a buscar tu instrumento. Casi dudé, pero no le pregunté nada. Fui a buscar la guitarra, la metí en el estuche negro, me puse la corbata y la chaqueta y me despedí de la Rosaura.

– Vamos a ver a Mateo – le dije.

Movió la cabeza antes de rozarme la cara con un beso.

– Dale saludos – susurró.

Caminamos con el Alberto en silencio, cada uno metido en sus recuerdos. En el paradero estaba Samuelito, con las otras dos guitarras. A esa hora el paradero estaba lleno de gente que venía llegando del campo o de los pueblos cercanos. Unos pocos, como nosotros, eran los que partían.

Cuando ya nos habíamos instalado en los destartalados asientos de la micro, le pregunté a Samuelito:

– ¿Usted cree que está bien?

Me miró como si yo fuera imbécil.

– Digo, esto de llevar las guitarras.

– No podemos hacer otra cosa. Nada más que cantarle.

Me quedé pensando. A lo mejor tenía razón. A lo mejor el viejo Mateo se iba a alegrar al vernos con los instrumentos y eso le iba a hacer bien. A lo mejor lo único que le faltaba era ese impulso para mejorarse.

– Para eso están los amigos – dijo Alberto.

– El viejo Mateo es más que un amigo.

El viejo me había enseñado a tocar la guitarra, cuando yo era poco más que un mocosito. «Usted tiene bonita voz – recuerdo que me dijo – pero le hace falta un instrumento para acompañarse. Y no se olvide nunca que con la pura voz no basta. Lo importante es el sentimiento.» Eso nunca se me ha olvidado: lo importante es el sentimiento. Hay que ver que tenía razón el viejo Mateo. La voz puede irse perdiendo – por cualquier cosa, especialmente por los años – pero si uno le pone todo el sentimiento que hay adentro, si canta más con el corazón que con la boca, no hay público que se resista. De eso me di cuenta todo el tiempo que estuvimos con el cuarteto. Y todavía me doy cuenta ahora, cuando el viejo Mateo ya no puede tocar con nosotros.

Siempre que empezamos a tocar entrecierro los ojos, saco de adentro toda la tristeza que tengo – quién no tiene – y canto. A veces miro al público y me doy cuenta de que estoy llegando, que me estoy metiendo adentro de sus corazones y haciéndolos llegar a lo más profundo de los recuerdos. Les veo en los ojos los viejos amores, los besos, las despedidas, los engaños, la tristeza tibia de los tiempos que ya no van a volver, todo eso les veo y muchas veces más de alguna lágrima les he visto. Y eso que ya no canto como antes, ni siquiera la pinta es la misma. Los años, pienso a veces, los malditos años se nos escurren entre los dedos como si fueran agua. Y se evaporan, dejando apenas algún recuerdo, alguna alegría, pero sobre todo van dejando canas, arrugas, enfermedades y hacen que uno se vuelva viejo como el pobre Mateo, que no pudo seguir tocando y se fue a vivir a Villarrica, donde la señora tenía una parcela.

Alberto iba mirando por la ventanilla, perdido en quizás qué recuerdos. Samuelito pasaba y repasaba un dedo por el estuche de su guitarra. Ninguno tenía ganas de hablar.

A la orilla del camino había letreros que anunciaban hoteles y restaurantes. Ya nos faltaba poco. Al llegar a lo alto de una cuesta pude ver el lago. Parecía un espejo, de lo tranquilo que estaba, donde se reflejaban las nubes pálidas del otoño.

– Ya estamos por llegar – dijo Alberto.

Apenas cruzamos el puente, Samuelito le dijo al chofer que parara. Cuando nos bajamos, dijo:

– Ahora hay que caminar un poco.

Me sacudí la chaqueta. La poca gente que había a esa hora nos miró con curiosidad. «Deben creer que somos evangélicos», pensé. Se lo dije a Alberto.

– Un artista siempre es un artista – dijo, tajante.

Caminamos por la calle pavimentada, los tres de terno y corbata, cada uno con su estuche negro en la mano. A las pocas cuadras se terminó el pavimento. Samuelito nos mostró una casa chica y desteñida que estaba encaramada en el cerro.

– Allí vive – dijo – Hay que subir despacio para no cansarse.

Al principio no le hicimos mucho caso pero después, cuando tuve que parar un rato debajo de un sauce porque estaba respirando muy agitado, me di cuenta de que tenía razón. Disimulé, mirando el lago.

– Se ve bonito desde aquí.

– Sí – dijo Alberto – por lo menos el viejo tiene bonita vista.

Seguimos caminando, ahora con más calma.

La casa no era ninguna maravilla, pero tenía una quintita y una huerta bien cuidada. La señora Mercedes nos salió a recibir. Estaba mucho más vieja que como yo la recordaba. Ahí, recién, supe que habían pasado sus buenos años y sentí un remordimiento, pero nos abrazó y nos besó como si no hubiera pasado nada, como si lo hubiéramos ido a ver todas las semanas.

– Pasen – dijo – pasen, van a ver lo contento que se va a poner el Mateo. Primero nos hizo pasar a la cocina y nos sirvió desayuno. Tomamos mate y conversamos.

– ¿Cómo está él?

La señora movió la cabeza.

– Ya no tiene vuelta. El doctor dice que ahora hay que esperar no más.

– ¿Sufre mucho?

– Todos los días viene una señora a ponerle inyecciones. Después se queda adormecido todo el día. En la noche viene de nuevo la señora.

Yo miré los estuches negros de las guitarras. La señora se dio cuenta y me dijo que no me preocupara.

– Estoy segura de que le va a gustar, aunque los escuche medio dormido. Se paró y nos dijo que la siguiéramos. Abrió la puerta de la pieza y ahí estaba acostado el viejo Mateo, con los ojos cerrados.

Los abrió un poco cuando nos oyó entrar y me parece que quiso levantar la cabeza y sonreír, pero el puro esfuerzo de abrir los ojos lo cansó y volvió a cerrarlos. Pensé que el viejo Mateo, por más que quisiera, no podía ver el lago.

La señora trajo tres sillas.

– Ubíquense por aquí.

Nos sentamos y abrimos los estuches. Afinamos las guitarras suavecito. Alberto nos hizo una seña con la cabeza y empezamos a tocar.

Era un bolero suave, muy suave, de ésos que tocábamos en las fiestas para los enamorados, ya a la última hora, cuando no más unas pocas parejas se abrazaban en la pista moviendo apenas los pies. Ahora lo tocábamos más suave todavía, casi como un susurro, para no despertar al viejo Mateo, para no molestarlo. Empecé a cantar suavecito: «yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo», mientras Alberto punteaba la prima. «Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó», canté, mirando fijo la cara cenicienta en la almohada. Me pareció que la cara del viejo iba cambiando mientras tocábamos y yo cantaba. Algo de adentro le iba subiendo, se le traslucía en la cara, y era yo creo que algo así como la felicidad. Suave y quieta, sin aspavientos. Y seguí cantando, esta vez un poquito más fuerte, seguro de que el viejo me escuchaba: «tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí, me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar».

Después hicimos «Vereda Tropical» y después «Vanidad» y después tres o cuatro más que sabíamos que le gustaban al viejo. Entonces – y ya sabíamos que era la última porque podíamos cansarlo mucho – empezamos a tocar el «Reloj». Apenas dije las primeras palabras me di cuenta de que la letra empezaba a tomar otro significado («reloj , no marques las horas») y que todos, incluso el viejo, sabían cuál era ese otro significado («para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca») y los tres – Samuelito, Alberto y yo – cantamos al unísono y vi clarito cómo el viejo Mateo movía los labios como si estuviera rezando, pero yo sabía que estaba cantando con nosotros, en silencio, pero cantando con nosotros, aunque era lo mismo que rezar porque era una oración la nuestra, un ruego («haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca») para que el viejo se quedara con nosotros para siempre porque lo queríamos mucho. Pero la canción terminó, porque todo tiene que terminar, y no quise mirar a mis compañeros para no verles las lágrimas. Me levanté, fui hasta la cama y tomé una de las manos huesudas que se asomaban apenas sobre las sábanas:

– Chao, viejito querido – le dije – mejórate luego.

Salí de la pieza y saqué el pañuelo para sonarme.

La señora Mercedes me tomó del brazo y me llevó hasta la mesita junto a la cocina.

– Sírvase – me dijo y me ofreció una bandeja con tres vasitos. Era aguardiente del bueno. Me raspó la garganta, pero me hizo bien. Esperé a mis compañeros, conversamos un rato y luego nos fuimos, prometiendo volver, pero todos sabíamos que era la última vez que veíamos al viejo Mateo.

Bajamos por el caminito, mirando de vez en cuando el lago. Cuando llegamos al lugar donde habíamos hecho el alto en la subida, volvimos a detenernos. Los tres nos quedamos un largo rato en silencio.

– ¿Sabe, compadre? – me dijo Alberto de repente – Hoy día usted cantó mejor que nunca y yo sé que el viejo se dio cuenta.

No me pude aguantar y lo abracé, los tres nos abrazamos y lloramos a moco tendido, como tres chiquillos, hasta que se nos terminaron las lágrimas. Ahí fue Samuelito el que habló:

– Apurémonos, no sea cosa que perdamos la micro.

Y nos fuimos cerro abajo, cada uno con su estuche negro. Yo empecé a sentirme más liviano.

Como siempre, Jorge Lillo Genial!