Por Eddie Morales Piña

La figura de Sor Juana Inés de la Cruz, la monja intelectual y poeta del Barroco novo hispano en México, sin duda, que es insoslayable al momento de fijar nuestra mirada en la producción poética en la Nueva España del siglo XVII. Sor Juana ha sido llamada la Décima Musa de México, además de otros títulos que magnifican su persona y el quehacer que ejerció más allá de las fronteras de lo religioso. Como es de suponer, la vida como mujer consagrada en un convento no era compatible con otras labores ajenas al crecimiento espiritual mediante la oración y las prácticas que, por aquel entonces, eran comunes como doblegar el cuerpo mediante el cilicio. Sobre la labor literaria de Sor Juana se han escrito múltiples aproximaciones de la más variada índole, lo que indica la importancia que la crítica le ha asignado a la producción escrituraria de la monja de San Jerónimo inserta en un medio patriarcal y jerárquico desde donde ella con audacia -y protegida por la nobleza- corre las fronteras. En una frase afortunada que se ha utilizado, las labores de mano no sólo las entendió la poeta como los mesteres propios del ámbito conventual, sino que la escritura se convirtió en ella en otro modo de ejercicio, ministerio, labor o trabajo; sólo que, en este caso, era un mester intelectual en que incluso entrará a participar uno de los jerarcas eclesiásticos más relevantes de aquel entonces, Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla.

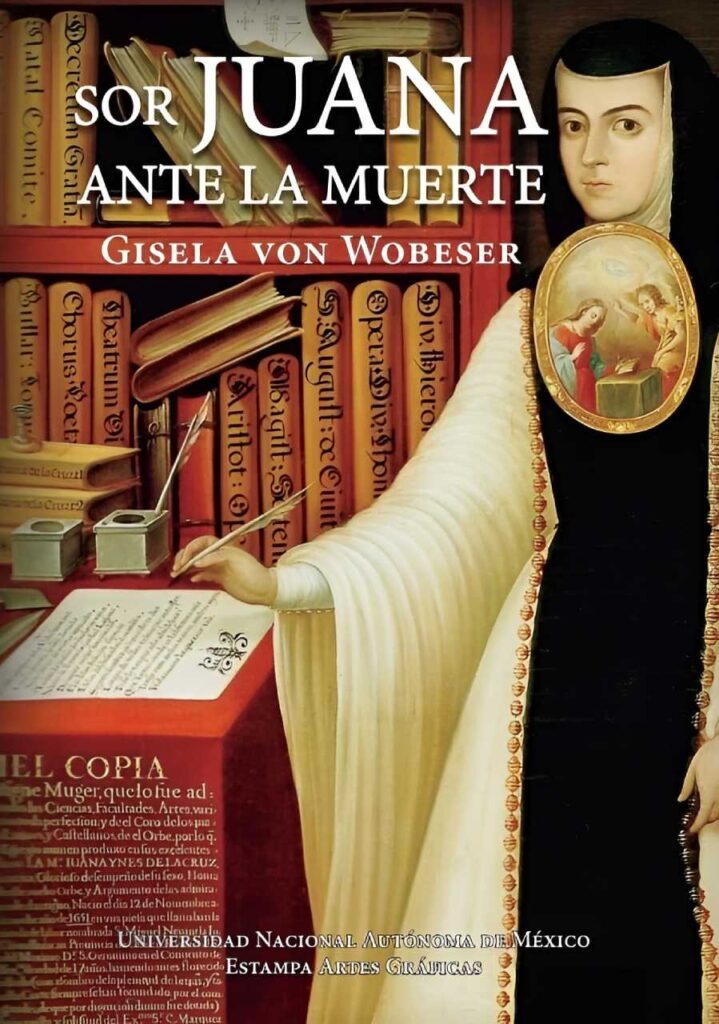

Sor Juana ante la muerte, de Gisela von Wobeser se plantea como una investigación académica que pone énfasis en el tema de la muerte. Estamos frente a una obra cuyo formato escriturario es el ensayo. La autora dialoga con la abundante bibliografía en torno a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, con el fin de ir desplegando lo que es el propósito del texto no desde el punto de vista literario sino histórico. Sin embargo, lo literario es insoslayable al momento de acceder a la vida y al contexto histórico en que le cupo actuar a la monja intelectual y literata -que no le hacía el quite a las otras labores de mano, como lo demuestra Sor Juana en la preparación de platos culinarios de la época. El objetivo de la obra es “analizar la relación de la monja con la muerte y su contraparte, la vida, y cómo la idea de la muerte determinó la forma en la que organizó su existencia y la manera en que murió”. El tema de la muerte en un espacio histórico-cultural como el Barroco es determinante en las obras de arte en sus diversas modulaciones estéticas -pintura, música, literatura, teatro, escultura, etc.-, ya que respondían a los parámetros de la Contrarreforma católica y a las directrices emanadas del Concilio de Trento. En este sentido, el Barroco como arte de la Contrarreforma (W. Weisbach, dixit) vino a dar una respuesta a las tensiones irresolutas del período anterior, el denominado Manierismo de acuerdo con la perspectiva y propuesta de la historia social del arte y la literatura de Arnold Hauser. De tal manera que Sor Juana Inés de la Cruz estaba imbuida en este pensamiento del fin último de la existencia humana; el fin de la vida terrenal y, en consecuencia, en lo que significaba la salvación o la perdición del alma luego del tránsito temporal. A medida que se avanza en la lectura del ensayo investigativo de G. von Wobeser, se va dilucidando que el quehacer -la labor, el menester literario- de Sor Juana de alguna manera se transformaba en un impedimento para focalizarse en lo numinoso -R. Otto, dixit-; por tanto, en una preocupación existencial. Sor Juana Inés de la Cruz era una intelectual que sabía de teología y, por eso, pudo referirse a las finezas de Cristo en el famoso escrito donde analiza y plantea su propia visión respecto al sermón sobre aquel tema dado por el eminente teólogo Vieira -entrando de lleno en un espacio que le estaba vedado, y que luego el mencionado obispo publicará como Carta atenagórica. La preocupación de Sor Juana era la salvación de su alma. La autora del libro alude a un poema escrito bajo la modalidad de un romance -formato escriturario a la que estaba acostumbrada la monja-, donde relata su experiencia acerca de la muerte como una Parca que venía a arrebatarle la vida cuando enfermó gravemente y creyó que se moría: “Sor Juana dice que mientras esperaba que la guadaña de la muerte cercenara su vida, sentía temor, confusión e inquietud ante la perspectiva de tener que presentarse al juicio final donde se decidiría su futuro en el más allá”. La monja mexicana sabía de las postrimerías y por eso se atormentaba su alma. En definitiva, lo que anhelaba Sor Juana siempre, fue alcanzar una buena muerte.

Gisela von Wobeser para probar su tesis acude a un escrito fundamental de Sor Juana Inés de la Cruz denominado “Respuesta a sor Filotea de la Cruz”, una suerte de autobiografía de la poeta escrita al obispo de Puebla, quien a su vez le había enviado un texto firmado con el seudónimo a que alude la respuesta. Este diálogo escriturario es muy interesante, pues se rompe el orden jerárquico, ya que Sor Juana adopta la perspectiva de respuesta a una igual, y en ella muestra sus inquietudes intelectuales y los problemas anexos que conllevaban. Por otra parte, G. von Wobeser, revisa dos textos de Sor Juana relacionados directamente con lo religioso y la doctrina católica para dilucidar sus “creencias religiosas”, a saber “Ejercicios de la Encarnación” y los “Ofrecimientos para la virgen de los Dolores”, en que expone sus reflexiones en relación con el sentido de la muerte, el juicio final, el camino de perfección espiritual, el cielo, el purgatorio y el infierno. También otros documentos que Sor Juana Inés de la Cruz escribió hacia el final de su vida para reconciliarse con Dios mediante el arrepentimiento.

Gisela von Wobeser sostiene que, en 1693, la monja poeta e intelectual suspendió sus estudios y toda labor creativa, “se apartó del mundo y se dedicó a vivir para Dios, con la esperanza de lograr una buena muerte y con ello ganarse el derecho de la felicidad eterna”. Sor Juana Inés de la Cruz murió a causa de una epidemia que asoló el convento de San Jerónimo en la madrugada del 17 de abril de 1695, no sin antes haber hecho profesiones de fe y penitencias para conseguir la misericordia de Dios. Yo, la peor del mundo, como firmaba sus cartas, anhelaba el ámbito celeste, aunque en aquel romance escrito a los 20 años, pensaba que iría al Purgatorio descrito sobre la base de la Divina comedia de Dante -según ella lo sostiene- y de acuerdo con la doctrina de la fe católica: “Lastimábame el rigor/ con que los fieros ministros atormentaban las almas, duramente vengativos. / Miraba la proporción de tormentos exquisitos, con que se purgan las deudas con orden distributivo. / Miraba cómo hacer sabe de las penas lo intensivo, desmentidoras del tiempo, juzgar los instantes, siglos”. En definitiva, la obra de Gisela von Wobeser es una interesante aproximación al tema de la muerte en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz que permite al lector complementar las otras visiones que sobre la monja poeta se han escrito en el transcurrir de las épocas.

(Gisela von Wobeser. Sor Juana ante la muerte. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. 2021. 237 pág.).

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/