Por Ludivine Gravito

Doctoranda en Estudios ibérico y latinoamericanos LCE – Letras y Civilizaciones extranjeras

Universidad Lyon 2

l.gravito@univ-lyon2.fr

Resumen:

El 11 de septiembre de 2023, Chile conmemoraba los 50 años del golpe de Estado. Los discursos políticos de conmemoración han puesto de relieve la profunda polarización de la sociedad chilena alrededor de la orientación memorial del 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias en las décadas qui siguieron. Desde los años 90, la novela “negra” se apropió las problemáticas sociales y políticas, participando así en la elaboración de contra discursos frente al silencio de la Transición. Siguiendo esta tradición social y política de la novela negra, Espora Ediciones publicó, en agosto del 2023, una antología de cuentos que reelaboran los días, horas y semanas que precedieron y siguieron el 11 de septiembre de 1973. Un análisis de una lectura cruzada de los cuentos de esta antología permite evidenciar cómo los ecos temáticos y retóricos que se generan ofrecen una visión múltiple de un mismo acontecimiento. Esta multiplicidad de puntos de vista participa así en una reflexión sobre la memoria y su transmisión.

Résumé:

Le 11 septembre 2023, le Chili célébrait les 50 ans du coup d’état. Les discours politiques autour de cette journée ont mis en évidence la profonde polarisation de la société chilienne autour de l’orientation mémorielle de ce jour et ses conséquences sur les décennies qui ont suivies. Depuis les années 90, le roman noir s’est emparé des problématiques sociales et politiques, participant ainsi à l’élaboration de contre-discours face aux silences de la Transition. Dans cette tradition sociale et politique du roman noir, Espora ediciones a publié, en août 2023, une anthologie de nouvelles ré-élaborant les jours, heures et semaines précédant et succédant cette journée. Une analyse d’une lecture croisée des nouvelles de cette anthologie permet de mettre en évidence comment les échos thématiques et rhétoriques ainsi créés offre une vision multiple d’un évènement. Cette multiplicité de points de vue participe à une réflexion sur la mémoire et sa transmission.

Mots-clés : #Martes Negro #roman noir chilien #roman noir et mémoire #commémoration du coup d’état au Chili #littérature et mémoire

INTRODUCCIÓN

Con ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno de Salvador Allende y permitió el acceso al poder del general Augusto Pinochet, Bartolomé Leal, destacado autor de novela negra chilena y uno de los más activos en la promoción de este género, invitó, tras la idea del editor de Espora ediciones Alejandro Muñoz, a más de veinte autores de la cofradía a redactar un cuento bajo el único imperativo de que tratara del 11 de septiembre de 1973. En el prólogo de la antología, publicada en agosto del 2023, el compilador, frente a la multiplicidad de los discursos acerca de esta fecha y frente a las permanencias de la fuerte ideología heredada de la dictadura en la sociedad actual, afirma la necesidad de la ficción para “acercarse a ciertos detalles de la realidad que rodearon estos días” (p. 12). De hecho, a 50 años del golpe de Estado, la sociedad chilena sigue siendo muy polarizada, tal como lo mostraron los discursos políticos pronunciados para la conmemoración del 11 de septiembre de 1973 y entrevistas de sociólogos e historiadores. El ejemplo más relevante podría ser la falta de acuerdo a la hora de redactar una declaración común entre el gobierno de izquierda dirigido por Gabriel Boric, y la oposición Chile Vamos (compuesto de partidos de centroderecha y de derechas). El senador Javier Macaya (Diario UChile, 2023), quien encabeza la UDI (Unión Demócrata Independiente, partido conservador y apoyo de Pinochet durante la dictadura y el período de la Transición), declaró que “entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable”, volcando así la responsabilidad del golpe de Estado a la Unidad Popular, y, si bien condena las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Pinochet, nunca emite una relación de causalidad entre el golpe de Estado y la dictadura. Según este comunicado, “Chile ha transitado en 50 años un camino de reconstrucción de nuestra democracia y de sus instituciones. La UDI, desde su fundación, ha sido un actor decisivo, con responsabilidad y seriedad. Nuestro propósito sigue y seguirá siendo el reencuentro entre chilenos”. Con esta frase, afirma implícitamente que el gobierno de Pinochet y la UDI trabajaron en la reconstrucción de la democracia y de las instituciones, subentendiendo que estas fueron destruidas por la Unidad Popular. Ahora bien, en un artículo publicado el 8 de julio de 2023 en El País, Manuel Antonio Garretón, sociólogo de izquierda, habla de desmemoria respecto al día del bombardeo. Afirma que “en Chile no se ha hecho toda la justicia que corresponde, una condena oficial del país a lo que fue el crimen fundacional del bombardeo a La Moneda y hay retardo y vacíos en verdad, reparación y no repetición”. Según él, para una parte de la población, este acontecimiento fundó un nuevo orden ideológico cuando, para otra fracción, se reveló la única solución para salvar el país del “peligro rojo” que representaba la Unidad Popular. Por su parte, Hugo Rojas, sociólogo que participó en la Comisión Valech (2004), en un artículo publicado en BBC News Mundo el 6 de septiembre de 2023, explica que el fracaso de los procesos de socialización y la falta de reflexión transgeneracional acerca del papel de la sociedad durante la dictadura llevaron, a pesar de los progresos de estas últimas décadas, a una ausencia de cultura de los derechos humanos y de ahí, a la falta de consenso político. En Chile, la culpabilidad se trata como un hecho privado, y no público: por eso, le parece necesario reconsiderar los mecanismos de comunicación: el cine, la literatura y el periodismo aparecen como nuevos canales cuya creatividad puede penetrar la cultura popular. Este es el objetivo abiertamente revindicado por autores del género negro que se apoderaron, a partir los años 90 sobre todo, de los códigos de este género para plantear problemáticas sociopolíticas que no ocupan (tanto) el espacio público y poner en tela de juicio los marcos ideológicos de la sociedad chilena de estas últimas décadas. En estos contextos (social, político, literario), ¿cómo la antología permite, al ficcionalizar veintidós miradas y manos distintas un mismo día, participar en la pacificación de la(s) memoria(s)? Una lectura cruzada de una selección de estos cuentos permitirá en un primer tiempo mostrar cómo las distintas perspectivas permiten la creación de un “laboratorio sociológico”, para citar la expresión de Anne Barrère y Danilo Martucceli (2009)[1], desde el 11 de septiembre de 1973, e incluso desde los días anteriores. Luego, analizaremos cómo la elaboración de la sociedad chilena por la ficción lleva a una reflexión sobre los discursos elaborados tanto por la derecha como por la izquierda acerca de las responsabilidades, del olvido y de la memoria, por lo tanto, de la fractura profunda que divide el país desde los años 60. Por fin, con objetivo de emitir una hipótesis sobre el alcance de esta literatura, en su mayoría, comprometida, esbozaremos un análisis del contexto económico e institucional del ecosistema de la literatura en Chile.

Una reelaboración de la sociedad por la ficción

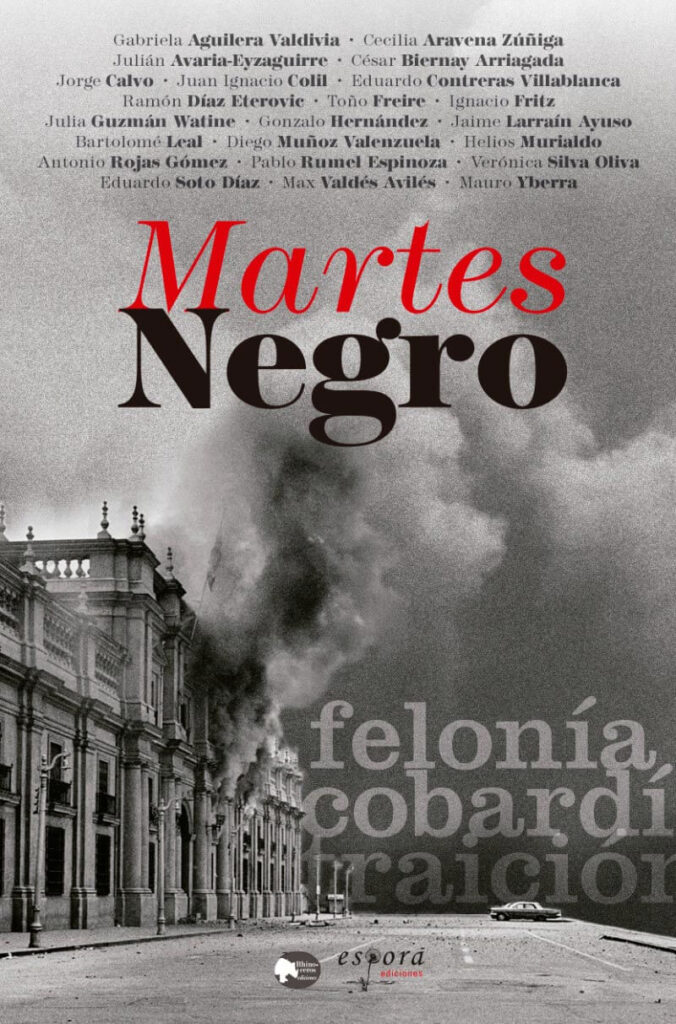

Como ya dicho en la introducción, la novela negra es profundamente social. Se ancla en una realidad histórica, geográfica y sociopolítica inmediatamente reconocible. La portada y la contraportada de la antología revindican esta capacidad “espejo” de la novela negra a la hora de recrear la complejidad de la sociedad chilena a través de veintidós miradas cruzadas sobre un mismo acontecimiento.

La portada de Martes Negro focaliza la atención del lector potencial sobre aquel día. El título, por el tamaño de la letra, por el uso de las negritas para la palabra negro, por el color rojo del día Martes, pone de realce la violencia de aquel día. Esta impresión viene reforzada por dos elementos. Primero, las palabras “felonía”, “cobardía”, “traición”, abajo a la derecha, remiten, por una parte, al golpe militar y, por otra, a los ingredientes típicos del “noir”. Segundo, la foto elegida, en blanco y negro, fue sacada por Chas Gerretsen, uno de los dos fotógrafos presentes aquel día, y se titula Bombardeo a la Moneda. El resumen de la contraportada se compone de tres párrafos que entrelazan Historia e historias. El tercer párrafo insiste en la capacidad de la narración para “mostrar la impronta transformadora del gobierno de la Unidad Popular, la conspiración en su contra, la polarización del país y la tensión de los días previos al golpe”, así como el ambiente de delación, miedo y violencia que dominaban la sociedad chilena, la impunidad y las secuelas de la dictadura sobre la sociedad actual. Este vaivén entre la realidad histórica y los cuentos revindica de entrada el poder de la literatura como reflexión crítica sobre un acontecimiento histórico. Al afirmar que “Ese día se inicia una dictadura que nos lega el mayor número de víctimas a manos de agentes del Estado en toda la historia del Chile independiente”, la antología se sitúa en la continuidad de un discurso de izquierda.

La única consigna dada por Bartolomé Leal a los autores era que se remitiera a este día en los cuentos. Varios elementos (políticos, históricos, geográficos) permiten contextualizarlos en una realidad espaciotemporal. Las veintidós miradas permiten abarcar una gran variedad geográfica. Así, si la mayoría de los cuentos se sitúan en Santiago, unos cuantos otros tienen como escenario pueblos alejados de la capital, sea Puerto Saavedra (región de la Araucanía) en “Las leves olas de la historia” de Juan Ignacio Colil. Neltume (región de los Ríos) en “No mueras de viejo” de Julia Guzmán Watine. Sea cual sea la ciudad, las referencias a calles, lugares públicos, locales son recurrentes. Del mismo modo, las fechas se dan con precisión: el número 11 aparece en dos títulos (“El 11 de Nicolás” y “Una muchacha, el 11 de septiembre”), “Sin cuenta” constituye un juego de palabras con el cincuentenario del golpe de Estado o son referencias implícitas a este período (“Las leves olas de la Historia” de Juan Ignacio Colil, “¿Por qué estoy vivo?” de Eduardo Contreras Villablanca, “L: La letra asesina” de Toño Freire, “Tras las cortinas” de Gonzalo Hernández, “Aquellos días aciagos” de Bartolomé Leal, “Un caso olvidado” de Mauro Yberra). Además, cabe observar que estos títulos anuncian de entrada el olvido, la violencia y la desconfianza que rodean este período. Dentro de los relatos, referencias explícitas a la actualidad correspondiente a la diégesis abundan. Como ejemplo, podemos citar la guerrilla de Neltume, acontecimiento real y poco conocido fuera de la región, que sirve de escenario al cuento “No mueras de viejo” de Julia Guzmán Watine. Otro ejemplo relevante es la transcripción de los fragmentos del último discurso de Salvador Allende y las advertencias de las Fuerzas Armadas (FFAA) que aparecen en 3 cuentos:

“Se reitera a la población que las Fuerzas Armadas y de Orden han tomado el mando del país. Todos los ciudadanos deben permanecer en sus casas y no salir a las calles. El palacio de la Moneda se encuentra rodeado por efectivos militares y se ha dado un ultimátum a Salvador Allende para que abandone el recinto y haga entrega del mando. De no cumplirlo, aviones de combates de la FACH procederán a bombardear La Moneda” (ROJAS GÓMEZ, “El 11 de Nicolás”, p. 200)

“Les daré una lección que nunca van a olvidar” (ROJAS GÓMEZ, p. 201)

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos […] Trabajadores de mi patria, tengan fe en Chile y en su destino. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo, se abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor” (SILVA OLIVA, “Una muchacha, el 11 de septiembre”, p. 219)

En “Un panadero intenta siempre olvidar a un asesino”, el discurso de Salvador Allende se entremezcla con las descripciones del crimen de los dos asesinos:

“[…] Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron…” (VALDÉS AVILÉS, p. 236)

La aparición recurrente de estos discursos muestra su permanencia en la memoria colectiva, tal como lo subraya el narrador de “Una muchacha, el 11 de septiembre” de Verónica Silva Oliva, justo antes de parafrasear los fragmentos de los discursos citados en “El 11 de Nicolás”, “Una muchacha, el 11 de septiembre” y “Un panadero intenta siempre olvidar a un asesino”:

“Y muy pocos minutos después, anuncia el que será su último mensaje. En éste, no habla de amargura sino de decepción, reitera que no va a renunciar y formula las palabras que han quedado en nuestra memoria para siempre” (SILVA OLIVA, p. 219)

El posesivo “nuestra”, marca la primera y única implicación del narrador extradiegético y hace hincapié en el impacto que tuvieron estas palabras para todos los chilenos.

El idioma constituye otro marco temporal. Palabras como “momio” (que cayó en desuso durante la dictadura y fue sustituido por “facho”), “upeliento” (“que apoya la Unidad Popular), “neutralizar […] según el nuevo lenguaje que empleaba el Manual de la Escuela de las Américas” (HERNÁNDEZ, “Tras las cortinas”, p. 161), “se trataba de saber si tenían ‘conciencia’ o no, empleando la jerga de la época” (LEAL, “Aquellos días aciagos”, p. 77). El uso de las cursivas permite subrayar la connotación política de estas palabras, fuertemente ancladas en el contexto de los años 70. Todos estos marcadores forman parte de los “effets de réel” tal como los teorizó Roland Barthes (1968) y permiten instalar al lector en una realidad y un cotidiano que es o fue suyo, facilitando así el proceso de identificación.

Más allá de ser sencillos marcadores espaciotemporales que borran las fronteras en ficción y realidad histórica, estos referentes participan en la elaboración de ambientes propios de cada época. Los cuentos se inscriben en cuatro períodos distintos, cada uno resultando del anterior. Se retratan por lo tanto los últimos días de la Unidad Popular, el golpe de Estado, los años de dictadura y los de la democracia, incluyendo al período de la Transición.

El gobierno de Salvador Allende se caracteriza por la realidad de la falta de abastecimiento de los almacenes y la solidaridad a través de la existencia de las Juntas de Abastecimiento y Precio (comités de control popular sobre los precios y distribución de alimentos) cuyo objetivo era evitar la especulación y acaparamiento de los productos por la oposición[2]. Es notable también la esperanza que nace de esta “vía pacífica al socialismo, con una política económica sólida y una reestructuración de la sociedad” (RUMEL, “La muerte de Perseo”, p. 204) y la existencia de “fábricas y sindicatos, negociación salarial y de condiciones de trabajo, cuando todos o muchos imaginábamos que el mundo podía ser mejor” (SILVA OLIVA, “Una muchacha el 11 de septiembre”, p. 217). A esta esperanza responde el miedo al socialismo de los antagonistas y la evidencia de un golpe de Estado. Irene, protagonista de “La vecina”, se siente aliviada por la intervención de los militares ya que permite una vuelta a la “normalidad”:

Por fin se respira tranquilidad en este barrio y el almacén tiene de todo! Hoy compré leche, huevos y azúcar, así da gusto, – respondió Irene abanicándose con la revista Domingo del diario El Mercurio […]. (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26), p.25)

La locución adverbial “por fin” (marcador del alivio) y la presencia del periódico El Mercurio, pro-pinochetista, contextualizan este comentario: Irene simboliza a la clase media asustada por los riesgos de penurias y receptiva a la satanización del socialismo de Allende, como lo muestran distintas réplicas suyas:

“Esos resentidos en el gobierno” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26)

“en la casa del Domingo se reunía un grupo de upelientos en la noche que seguro tenían armas” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26)

“Lo único que sé es que es un roto venido a gente y que apoyaba a Allende. Puede ser un extremista, de esos que tenían armas guardadas y pensaban matarnos” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26)

Sin embargo, el sentimiento que domina a la lectura de la antología es el miedo a los militares:

-¡Mierda – exclamé – el golpe militar!

-Se esperaba – dijo Marta – pero siempre dudé de que fuera cierto. (ROJAS GÓMEZ, “El 11 de Nicolás”, p 200).

Este miedo, marcado en esta cita por la interjección “¡Mierda!”, encuentra un eco en la violencia omnipresente a partir del 11 de septiembre y hasta el fin de la dictadura. El golpe de Estado aparece así como intrínsecamente relacionado a las violaciones de los derechos humanos de este período. Los campos léxicos de la violencia, del miedo y de la desconfianza dominan, restituyendo el ambiente de aquel período. Los testimonios de actos de violencia por parte de los militares hacia los civiles abundan. “Con la intercesión de San Sebastián” cuenta en términos crudos la violación de dos prostitutas travestís por insurgentes, la ejecución de una de ellas y el intento de asesinato sobre la otra[3]; los cuentos “La vecina”, “Equipaje”, “Las leves olas de la historia”, “¿Por qué estoy vivo?”, “El caso inconcluso del detective Montero”, “Voces de protesta” y “No mueras de viejo” ponen en escena a partidarios de Allende detenidos, desaparecidos, y torturados entre 1973 y 1980 ; “Sin cuenta”, “Un panadero intenta siempre olvidar a un asesino” y “Un caso olvidado” entremezclan asesinatos de derecho común y crímenes institucionalizados. Como ilustración de este último argumento, podemos volver a citar “Un panadero intenta siempre olvidar a un asesino”:

“[…] Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron…”

Juan hizo lo que tenía que hacer. El piso blanco de la panadería se cubrió de la sangre que manó de las extremidades de la víctima.

-Lo has hecho muy bien, amorcito – dijo la mujer y lo besó en los labios”. (VALDÉS AVILÉS, p. 236)

En este fragmento aparece así una analogía entre la traición al juramento que le hizo el ejército al gobierno de Salvador Allende, y la de Laura, protagonista de “Un panadero intenta siempre olvidar a un asesino”, hacia su amante para robarle, con la ayuda de su marido. En ambos casos, no queda sino un castigo moral para los culpables. Tal como insiste Juan, el marido de Laura, algunas páginas más adelante:

“- Acabemos pronto. Podría iniciarse la tan anunciada guerra civil.

– Eso sería lo mejor para nosotros – agregó con entusiasmo el marido-, pasaríamos piola entre tanto muerto de lado y lado”. (VALDÉS AVILÉS, p. 237)

La yuxtaposición narrativa del asesinato y del golpe de Estado permite establecer una relación estrecha entre crímenes de derecho común y crímenes institucionales. Además, para la pareja asesina, la violencia engendrada por el golpe se vuelve protección, inaugurando la violencia que dominará las décadas siguientes. Los homicidios de “crónica roja” aparecen así como acontecimientos normales en una sociedad determinada por la violencia de Estado. Por fin, el período de la democracia se caracteriza por la búsqueda de la verdad de la justicia y de la permanencia del trauma que supuso para las víctimas. Tres cuentos permiten ilustrar tres temáticas. “El Equipaje”, de Jorge Calvo, pone en escena a un hombre a punto de conseguir justicia por su padre desaparecido. El relato se construye alrededor de la focalización interna y predomina el discurso libre. Se entremezclan los recuerdos de infancia, cuando su madre lo llevaba por Chile para conocer la verdad, y las dudas que lo asaltan de adulto, la amenaza de perder a su pareja “por vivir en el pasado” y la deuda hacia su madre. Los recursos narrativos ponen de relieve la confusión, el sufrimiento de la ausencia, de una búsqueda vana, de destinos fracasados por falta de justicia institucional. “Las leves olas de la historia” es un relato que retoma los códigos del “noir”: pone en escena a un periodista exiliado, de vuelta a Chile en tiempo de democracia y que investiga el crimen de dos jóvenes que conoció en 1973 y que murieron aquel año, tras el hallazgo de una fotografía. El pueblo se vuelve metonimia de Chile, poniendo en relieve cómo la élite contemporánea sacó provecho de la dictadura para incrementar su riqueza y poder, un ascenso social que el olvido hizo posible[4]. En “¿Por qué estoy vivo?”, un grupo de amigos vuelve a encontrarse después de años sin verse. Todos comprometidos contra Pinochet, uno fue detenido, torturado y liberado, rompiendo la confianza que le tenían sus amigos, todos pensaron que les habían traicionado. El encuentro, décadas después, es la ocasión de indagar en el pasado para saber quién lo liberó, ya que ni él lo sabe. La verdad pondrá fin a décadas de silencio y desconfianza entre amigos. Estos tres ejemplos ponen de relieve las dudas, culpabilidades, desconfianza, crímenes si justiciar, como remanencias de la dictadura que siguen viciando la sociedad actual.

Esta primera parte puso de realce cómo la tenue frontera entre realidad y ficción y el diálogo entre los cuentos permiten una elaboración de la sociedad chilena desde el golpe de Estado. Juntos, constituyen un “laboratorio sociológico” en el que se mueven distintas figuras representativas de varias capas sociales e ideologías. El haber ordenado los cuentos por apellidos, por lo aleatorio de temáticas, ambientes y épocas, y que sin embargo se responden, refuerza esta impresión. Esta multiplicidad de miradas hace más compleja la percepción de este período histórico y le permite al lector reflexionar sobre lo que significó para diferentes grupos sociales.

Una puesta en escena de conflictos retóricos

Cabe ahora analizar cómo el panel de puntos de vista que ofrece esta antología pone de realce la profunda división ideológica que la sociedad chilena sigue sufriendo. Además, la focalización interna, bastante típica de la novela negra, facilita la expresión de las emociones y sentimientos de los personajes frente a un acontecimiento histórico y por lo tanto apela a la capacidad reflexiva del lector.

En los relatos, el golpe de Estado es sinónimo de conflictos, sea en las familias, grupos de amigos o entre vecinos. Así, en “La vecina”, tal como lo hemos visto en la primera parte, Irene defiende la intervención del Ejército y denuncia a un vecino suyo, Domingo, que será torturado y desaparecido. En los debates que la oponen a su marido y a su vecino, opone los lugares comunes de la retórica pinochetista al sentido común de éstos. Frente a su lenguaje estereotipado y vacío de argumentos, ellos apelan a la observación de la realidad cotidiana y de sus recuerdos. Dominan así, en estos discursos, la introducción de argumentos por verbos de percepción y de conocimientos:

“El pobre hombre se tiene que sacar la mierda para mantener a sus cinco hijos y a su mujer, que más encima, está embarazada. ¿Acaso no lo sabes?” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26)

“Conocemos a esa gente hace muchos años. Te consta que son personas de esfuerzo. ¿Acaso no te conté que Domingo se golpea las rodillas y se pone limón en los ojos, para conseguir licencia en la ETC y salir a trabajar con su taxi?” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26)

“¿No ve que hay que organizarse para enfrentar los malos tiempos?” [Domingo] (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 27)

“Domingo me dio la posibilidad de entrar en la cooperativa el 63, acuérdate.” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 28)

“Debes saber que un cajero de banco no gana más que un taxista.” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 29)

Consternado y avergonzado por la incapacidad de su esposa a confrontar estos discursos estereotipados con la realidad que la rodea, el desprecio de Arturo va creciendo a medida que transcurre el tiempo y se nota a través de numerosas preguntas retóricas y exclamaciones. El golpe significó un quiebre en su relación. “Aquellos días aciagos” pone en escena a un grupo de cuatro amigos cuyas opiniones y apoyos políticos pondrán fin a su amistad. Las divisiones internas también sacuden el Ejército. En “Tras las cortinas” y “La muerte de Perseo” militares aprueban el proyecto socialista de Salvador Allende durante la Unidad Popular:

“Alguno de nuestros oficiales expresó simpatías por el proyecto de Allende, no les parecía mal una vía pacífica al socialismo, con una política económica sólida y una reestructuración de la sociedad. ¿Qué podía salir mal? (RUMEL, “La muerte de Perseo”, p.204)

Por manifestar esta simpatía, esos militares fueron las primeras víctimas. En “Tras la cortina”, una joven acude a Miguel, amigo de su esposo, militar pro-Allende y desaparecido desde hace unos meses: “Ya estamos a principios de noviembre. No tengo noticias desde el 14 de agosto, poco menos de un mes antes del golpe” (HERNÁNDEZ, “Tras las cortinas”, p. 157). Es de subrayar aquí la importancia de la fecha: anterior al golpe de Estado, pone de realce la premeditación. Además, unas páginas después, Miguel relata una reunión que tuvo lugar en 1970 y a la que asistió sin querer. Se enterró así que unos vicealmirantes, oficiales y el “señor Edwards” planificaban “nada menos que el secuestro del comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider, con el objeto de boicotear la elección de Salvador Allende” (p. 160). Esta anécdota, ficticia, se basa en la existencia real de la Cofradía Náutica del Pacífico Austral cuyos miembros (de la élite chilena, Agustín Edwards entre otros, y del ejército) conspiraron contra Allende desde 1970[5]. Los apellidos citados en el cuento corresponden a miembros reales de la Cofradía. Estos elementos hacen hincapié en la idea de que el golpe de Estado venía preparándose desde la posible elección de Allende, apoyando así una historicidad. Los círculos de amistades, de vecindad, de trabajo y de familiares se convierten así en la antología en metonimia de la sociedad chilena. En “Un caso olvidado”, Mauro Yberra resume así la polarización de la sociedad chilena:

“La convivencia política estaba fracturada no sólo en el Congreso, en los partidos, en las juntas de vecinos, en los sindicatos, en la sociedad completa. Se era ‘momio’ o ‘upeliento’, ‘comunacho’ o ‘facho’, en los almuerzos familiares, en las reuniones de apoderados de colegios, en las oficinas, en el fútbol, en la literatura, las bellas artes, hasta en las expresiones religiosas de cualquier especie.

Se enfrentaban intensamente el sueño de alcanzar la modernidad y terminar con la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, la miseria con la aplicación de las recetas del socialismo marxistas con el temor y el terror de perder libertades, derechos de propiedad, expresiones religiosas y que definitivamente el Estado se convirtiera en la entelequia vaticinada por Orwell” (YBERRA, p. 249)

La construcción retórica de este fragmento pone de realce el profundo quiebre del país: la enumeración del primer párrafo y el uso de la construcción impersonal “se + 3ra persona” muestra que la situación política divide a todos los estratos de la sociedad, desde las esferas públicas y políticas hasta la esfera privada y cotidiana de cada uno. El segundo párrafo opone los sueños e ideales de la Unidad Popular a los miedos agitados por la derecha, usando la retórica propia de cada bando.

La introducción de estos discursos sacados de la realidad en la ficción permite que el lector entienda la complejidad de su realidad. Las figuras de estilo, las herramientas retóricas y los procedimientos narrativos (a menudo el uso de la focalización interna) facilitan el acceso a la interioridad de personajes que adquieren un estatus simbólico: víctimas de la dictadura (torturados y desaparecidos, prostitutas violadas, hijos de desaparecidos), espías de ambos lados, asesinos, detectives y periodistas en búsqueda de la verdad. El lector accede, cuento tras cuento, a distintas miradas sobre una misma sociedad. El primer relato de la antología, cuyo orden es determinado por el apellido del autor, cuenta la historia real de la Paloma, prostituta travestí. El personaje se caracteriza por el sufrimiento que traspasa a su apariencia física:

“una vieja decrépita de setenta años y no bien llevados, […] sino muy mal llevados con tanta desgracia, con tanta cosa mala que le pasa a una en la vida, tantos dolores, tantas pérdidas. Y el miedo permanente a morir” (AGUILERA VALDIVIA, p. 16)

“la vida que nos tocó es igual pa todas, tiene cara de hambre, cara de miedo, cara de dolor y nos mira sin dejarnos escapar por ningún hoyito” (AGUILERA VALDIVIA, p. 23)

Ambos ejemplos se construyen con repetición de estructuras y palabras. Junto con el uso del campo léxico de la miseria, ponen de relieve la vida miserable que llevan las prostitutas desde el golpe de Estado y de la que les es imposible salir. La construcción circular del relato acentúa la impresión de fatalidad de su destino:

“Y cuando su cabeza golpeó contra el pavimento sucio del Óvalo, la bala se movió. Un milímetro. Quizás dos. Y para ella entonces, el mundo se detuvo” (AGUILERA VALDIVIA, p. 15)

“Y cuando su cabeza golpeó contra el pavimento sucio, la bala se movió cumpliendo un mandato atrasado en cincuenta años.

Un milímetro.

Quizás dos.

Y para ella, entonces, el mundo se detuvo.” (AGUILERA VALDIVIA, p. 24)

El cambio tipográfico baja el ritmo, acentuando el horror de la situación, de la vida desgraciada de la Paloma y de su muerte. De hecho, no hay justicia posible por los crímenes que sufrió: los rezos a San Sebastián, muy popular en el sur de Chile, son su única esperanza de cobrar justicia:

“lo siguió por el Óvalo gritándole asesino, asesino, asesino, y los otros hombres se apartaban, debían sentir la rabia que ella llevaba adentro, una rabia tremenda que explotaba mientras corría cojeando detrás del hombre al que no esperaba encontrar ahí, pero bendito San Sebastián que se lo había concedido, se había demorado medio siglo pero le había puesto delante al hombre de su desgracia, se lo había entregado en bandeja, allí donde él no podría escapar, entre asesinos, monreros, lanzas, violadores pedófilos, allí lo tenía, por fin lo tenía.” (AGUILERA VALDIVIA, p. 23-24)

Esta cita pone de realce pues la falta de justicia terrestre, el encuentro con su verdugo aparece como un favor divino. De los hombres, no se puede esperar nada (“se apartaban”), salvo que sean los peores criminales. Además, cabe notar que la Paloma nunca consiguió justicia en la vida real, la literatura aparece así como un espacio que preserva la memoria de las víctimas anónimas. Por fin, cabe poner de realce el protagonismo de la bala alojada en su cerebro. La metáfora hilada de la bala como “guagüita” (bebé en Chile) aparece como una presencia ajena a su cuerpo, pero que ella aloja. El médico le da los mismos consejos que a una mujer embarazada “nada de movimientos bruscos, ni correr, ni agacharse, control de la presión y el pulso […]” (p. 22). Sin embargo, el respeto de estas recomendaciones no es para llegar a dar luz, sino a no morir. La bala recibida aquel 11 de septiembre 1973 y alojada en su cerebro desde entonces parece una espada de Damocles, convertido en símbolo del trauma sufrido por gran parte de los chilenos estas últimas décadas. En “Voces de protesta”, el narrador, una víctima de la dictadura desaparecida y torturada, entrega sus pensamientos en su detención, pensamientos interrumpidos a menudo por las ráfagas de metralletas que recuerdan la recurrencia de las ejecuciones. En ambos relatos, la focalización interna facilita la identificación del lector con víctimas de la dictadura, llevándole a una experiencia más íntima de la represión pinochetista.

La dialéctica entre recordar y olvidar está puesta en escena en varios cuentos. En “Equipaje”, de Jorge Calvo, el protagonista busca desde siempre a su padre desaparecido antes de su nacimiento. Su vida se construyó alrededor de esta ausencia, simbolizada por la maleta repleta de pertenencias de su padre que su madre siempre llevaba, por si acaso. El olvido es presentado por la pareja del protagonista como la única solución para un futuro feliz:

Es verdad, Cristina prefiere mirar al futuro, añora una casita blanca con patio y cabros chicos que crezcan libres, sin esa herencia: o acaso piensas condenarlos a ellos a cargar con el mismo equipaje. ¿Tiene razón? (CALVO, “El equipaje” p. 56)

Bueno, como sea que fuere, le gustaría verlo, estar ahí con él, en el mismo cuarto. Mientras revisa los papeles en el portafolio no deja de sentir algo de rabia […] De cualquier modo, tenerlo delante para darle un abrazo y conversar de tantas cosas. Aunque quizás, a su modo, Cristina tiene razón y va siendo hora de quedarse tranquilo… Pero ¿debe hacerlo? ¿Olvidar todo, cancelar el viaje y desarmar para siempre la maleta? (CALVO, “El equipaje” p. 59)

El uso del discurso directo libre, la confusión de las emociones que lo invaden y el entrelazamiento de sus deseos con los, incompatibles, de Cristina muestran las dudas que invaden al protagonista por la negación de verdad y justicia institucional. El final del cuento no aporta respuesta ni a su sufrimiento, ni a su dilema. En “Tras las cortinas”, la narración se concentra en Miguel, a quien la jerarquía obligó a denunciar a todos los que apoyan a Allende. El relato se construye alrededor del diálogo entre Miguel y Lilian cuyo marido, amigo del protagonista, ha desaparecido. La focalización interna permite poner de realce la omnipresencia de la desconfianza y del miedo en el que vive (anunciados desde el título). Para este personaje, cada gesto, cada palabra de Lilian está sujeto a interrogación y duda sobre su sinceridad:

“no le quedo más que hacerle un gesto para que entrara, no sin antes cerciorarse de que nadie merodeara por los alrededores […] se podía pensar que el país era así, sin nubes en el cielo, pero no convenía olvidar que cualquiera, detrás de alguna cortina, podía estar tomando nota de ese movimiento ajeno a la rutina del barrio” (HERNÁNDEZ, p.149)

Miguel se preguntó cómo se habría enterado de su dirección – además de la circunstancia de que ese día – miércoles- justo le tocaba libre, pero se guardó esas inquietudes.” (HERNÁNDEZ, p. 150)

Como fuese, era indispensable ser más cuidadoso con las palabras, convulsionados como estaban los tiempos” (HERNÁNDEZ, p. 154)

“Se acostumbró, así a vivir bajo un miedo que era como un frío que lo acompañaba a diario, anulando lo que su consciencia le protestaba desde cierto rincón reprimido” (HERNÁNDEZ, p. 161)

Este personaje está en la zona gris que teorizó Primo Levi: no cabe duda de su responsabilidad en la desaparición y tortura de su(s) antiguo(s) compañero(s), pero también aparece como una víctima de los militares en la medida en qué lo presionaron para que delatara. El final abierto deja a la imaginación del lector la razón de su muerte: suicidio para poner fin a este miedo permanente que acalla a su consciencia, o asesinato por haberse convertido en un peligro para los militares.

El relato negro, por ser de investigación, da la palabra a los victimarios, directos o indirectos, de la dictadura. Irene, su amiga Yolanda (“La vecina”) y Miguel (“Tras la cortina”), han denunciado a partidarios de Allende. Se redimen al afirmar que, si Domingo y Oscar son inocentes, no les pasará nada y serán puestos en libertad, en la medida en que los terroristas comunistas serán los únicos justiciados.

[…] nada le ocurrirá a su marido… Seguro que vuelve muy pronto […]. Si él no estaba metido en nada” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 29)

“Si lo detuvieron es porque debe estar metido en algo muy serio. Si no ha hecho nada, no debe temer” [Yolanda] (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 32)

Irene intenta quitarles (a ella misma y a su amiga), la responsabilidad de la detención y tortura de Domingo:

“No podía ser, imposible. Debía ir a ver a su amiga Yolanda y confirmar que lo que le estaba pasando a Domingo no tenía que ver con ella. Eso. Ella no tenía nada que ver esto, nada” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 31)

“¿Qué tenía que ver ella con todo lo que le estaba pasando a Domingo? Nada, él se lo buscó. Tenía que estar metido en algo […]” (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 33)

Frente a la ira y vergüenza de su marido que amenaza con dejarla, ella le propone el olvido como única solución: “Arturo, por favor, olvidemos todo esto. Hagamos como si nada hubiera pasado, te lo ruego. Nadie tiene que enterarse.” (p. 35). Los victimarios, en distintos cuentos, retoman los mismos elementos de lenguaje: “Siempre seguí órdenes. Yo era muy joven” (COLIL, “Las leves olas de la verdad”, p. 71), “siempre me apegué a la ley” (p. 72). Estas frases hacen eco a la idea de irresponsabilidad colectiva, de falta de reflexión acerca de la responsabilidad de la sociedad chilena en los crímenes de la dictadura. Sin embargo, en los cuentos de la antología, la retórica de los victimarios, con distintos grados de responsabilidad, viene desacreditada por la voz de las víctimas.

Por fin, el relato “Enfermedad” de Jaime Larraín Ayuso, juega con la idea del “gen comunista”. El narrador, estudiante investigador en biología, busca el porqué de la enfermedad; niño, dedujo unas cuantas teorías que resultan absurdas e irónicas:

Comencé a deducir que las personas con cultura y buenos modales nunca se han enfermado de comunismo, como si estuvieran vacunados o carecieran de algún gen, como el que me estaba afectando a mí. (LARRAÍN, p. 163)

Descarté que el mal se viera en la piel […]. Tampoco yo era pelirrojo, condición que también no parecía gustarle a la gente […]; tampoco soy zurdo, aunque alguna vez quisieron convencerme de que sí lo era” (LARRAÍN, p. 164)

Adulto, junto con su novia, “descubrió el por qué una parte de la especie humana se enferma y otra desarrolla una fobia desmedida” (p. 169). El comunismo aparece como una mutación en la especie humana. Para profundizar la razón de esta mutación, acuden a la Inteligencia Artificial, que les aporta la respuesta siguiente: “La mutación apunta a la única solución para la preservación de la especie humana y la sostenibilidad del planeta. […] El bien común por sobre el bien individual; una sociedad colaborativa y solidaria” (p. 170). Sin embargo, según la IA, la naturaleza del ser humano que le lleva a querer “el Poder, el abuso del Poder, sea político o económico” (p. 170) atenta contra esta mutación. Este relato, al jugar con los estereotipos retóricos, critica los abusos de cualquier tipo de poder, por encima de las ideologías, sean de derechas o de izquierdas, invitando así al lector a reflexionar sobre el uso de las palabras y los ideales.

Estos conflictos, basados en el uso de retóricas fuertemente ancladas en una ideología y generados por distintas situaciones, invitan a reflexionar tanto sobre los discursos políticos estereotipados como sobre las consecuencias de las decisiones políticas de la memoria llevadas a cabo desde la Transición y la falta de justicia.

HACIA UNA PACIFICACIÓN DE LA MEMORIA

Analizaremos en esta parte cómo la ficción, al acercarse a la interioridad de los personajes, desarrolla la empatía, y de ahí, puede ser una vía hacia una pacificación de la memoria. Sin embargo, en la medida en que el objetivo de la antología es hacer memoria, cabe poner este análisis literario en perspectiva con las condiciones de difusión, para poder analizar el alcance de la novela negra a la hora de pacificar la memoria.

Marta Nussbaum, en Les émotions démocratiques (2020), destaca la necesidad de la enseñanza de las artes en la formación de ciudadanos. Para ella, al desarrollar la empatía del lector, la literatura le da acceso a un sinfín de experiencias cercanas o ajenas a las suyas, por lo tanto, amplía su red de conocimientos. Además, la “imaginación empática” facilita el examen de vida interior ajena. Esto, según la filósofa, lleva al lector a una mejor comprensión del mundo, a una mayor tolerancia, valores necesarios para la construcción de un ciudadano con espíritu crítico. Ahora bien, como lo hemos analizado en la primera parte, los cuentos elaboran una especie de “laboratorio sociológico” de Chile. Las descripciones de ambientes y emociones, el acceso a la interioridad de personajes de distintos estatus, las imágenes y metáforas, la plasmación de las retóricas políticas crean una red empática que, al invitar al lector a experimentar una variedad de situaciones verosímiles en un mundo que se asemeja al que conoce, o conoció, dan más complejidad a la comprensión de este período y lo llevan por lo tanto a reflexionar sobre verdades impuestas, el olvido como mecanismo de defensa y el papel de la sociedad en los crímenes de la dictadura, reflexiones que, según sociólogos e historiadores de izquierda, y tal como lo hemos visto en la introducción, la Transición no ha podido poner en marcha. La antología parece ser, como lo sugiere Rojas, un canal viable hacia la pacificación de la memoria en la medida en que da a ver el profundo quiebre de la sociedad que ni la Unidad Popular, menos la dictadura, y tampoco la Transición han sido capaces de reconciliar y lleva a cuestionar la responsabilidad colectiva de la sociedad, el silencio impuesto y la necesidad de justicia y verdad.

Los editores y autores, mediante los paratextos, revindican este papel. El prólogo de la antología, redactada por Bartolomé Leal, titulado “La historia y la ficción” pone de realce la necesidad de la ficción frente a la multiplicidad y la alternancia de discursos ideológicos desde los años 60. La ficción, según el compilador, permite escudriñar el pasado, superando los discursos ideológicos. El prólogo pone así el acento en la importancia de las múltiples perspectivas desde las cuales se mira un mismo día que marcó la Historia de Chile y las historias individuales. La contraportada, que hemos analizado en la primera parte, revindica los mismos argumentos. Se dirigen, pues, a lectores de “izquierda”. Cabría investigar la recepción de tales obras a un público poco convencido o ajeno a tales conceptos.

Es importante señalar el empeño de los autores y editores de novela negra para dar mayor visibilidad al género mediante la creación de revistas, páginas web y blogs para impulsar la lectura[6] y la publicación de antologías de cuentos escritos por autores chilenos. Todas estas publicaciones participan en la difusión del género. Además, desde 2011, los sucesivos gobiernos, con más o menos voluntad, intentaron promover la lectura a través de distintas iniciativas, como la intervención de autores en colegios, el fortalecimiento de bibliotecas públicas, el desarrollo de la difusión de la lectura en los medios de comunicaciones masivos locales y digitales[7]…

Sin embargo, esta voluntad queda limitada por la realidad económica. De hecho, el mercado editorial en Chile es poco rentable. Las novelas negras se publican a menudo con autoediciones, o pequeñas editoriales que sacan pocas impresiones (Espora ediciones, que editó Martes Negro, suele editar entre 50 máximo 150 y 200 ejemplares en caso excepcional[8]). Por otra parte, estas editoriales no benefician de canales de distribución. Espora ediciones, por ejemplo, realiza ventas en lanzamiento y luego por la página web. Cabe señalar una profunda desigualdad entre regiones: estas editoriales están basadas en Santiago y, como no tienen redes de distribución a librerías, mandan los libros por correo, lo que puede llegar a duplicar el precio, sobre todo si el comprador vive en Punta Arenas o Arica (los costos de envío dependen de la distancia). Tampoco invierten en publicidad, ni los medios de comunicación tratan de los lanzamientos o presentan reseñas. Por ejemplo, revistas digitales (citadas en el párrafo anterior) señalaron la publicación de Martes Negro, pero ningún medio de masa lo hizo, a pesar del contexto del cincuentenario del golpe de Estado y de haber participado en ella los autores chilenos más destacados del género. Podemos concluir que, a pesar de la fuerte voluntad de visibilidad por parte de los editores y editoriales, el contexto institucional y económico limita la capacidad de la literatura a actuar sobre la sociedad chilena.

Conclusión

Los aportes de la literatura a la comprensión del mundo y a su reparación han sido analizados por numerosos especialistas de la literatura, filósofos y sociólogos. En un país tan fracturado como Chile, la literatura aparece como un camino viable para la reconciliación que las políticas de la memoria desde la Transición, a pesar de numerosos avances estas últimas décadas, no han logrado. Los cuentos de la antología reelaboran la sociedad chilena desde los últimos años de la Unidad Popular y llevan al lector a examinarla, invitándole a reflexionar sobre las cicatrices aún presentes y las fallas de las decisiones políticas. Sin embargo, en la medida en que la lectura (sea crítica y / o de entretenimiento) tiene la pretensión de llevar a una mayor comprensión de una realidad por todos, conviene analizarla desde su ecosistema, es decir, las condiciones de producción y difusión. En un país en el que el mercado de la literatura tiene poca importancia, el alcance del “noir” parece limitado, a pesar de los esfuerzos institucionales para fomentar la lectura.

REFERENCIA:

BARRÈRE, A. y MARTUCCELLI, D. (2009). Le roman comme laboratoire : De la connaissance littéraire à l’imagination sociologique. Villeneuve d’Ascq, France: Presses universitaires du Septentrion.

BARTHES R. (1968). L’effet de réel. Communications, 11. Recherches sémiologiques le vraisemblable. pp. 84-89. DOI : https://doi.org/10.3406/comm.1968.1158.

LEAL, B. (comp.). (2023). Martes negro. Santiago de Chile, Chile: Espora ediciones.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2023). Política Nacional, de la lectura, el libro y las bibliotecas. Recuperado de https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/documento_politica-del-libro-2023final-6.pdf.

MOLINA P. (6 de septiembre de 2023). A 50 años del golpe contra Allende, la sociedad chilena está congelada… Estamos caminando en puntillas. BBC News Mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/articles/cd1mxdkd1kyo.

MONTEIRO, T. F. (2013). Faccões políticas civis nas ditaduras militares do Brasil e Chile: os homens do IPES e dos “Chicago Boys” (1955-1990). Revista Ars Historica, nº 8, pp. 60-80. Recuperado de https://jornalggn.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Faccoes_politicas_civis_nas_ditaduras_mi.pdf.

MONTES, R. (08 de julio de 2023). Manuel Antonio Garretón, desgraciadamente, en Chile no existe consenso en condenar el golpe de Estado de Pinochet. El País. Recuperado de https://elpais.com/chile/2023-07-08/manuel-antonio-garreton-en-chile-no-existe-consenso-en-condenar-el-golpe-de-estado-de-pinochet.html.

NUSSBAUM, M. (2020). Les émotions démocratiques, Comment former le citoyen du XXIe siècle. Paris, France : Champs – Champs essais.

Los siete puntos de la declaración de Chile Vamos por el Golpe de Estado. (6 de septiembre de 2023). Diario Uchile. Recuperado de https://radio.uchile.cl/2023/09/06/los-siete-puntos-de-la-declaracion-de-chile-vamos-por-el-golpe-de-estado/.

[1] En este ensayo, los autores ponen de relieve los profundos conocimientos sobre el mundo y los demás que genera la literatura. La novela negra, en particular, atrae la atención de los sociólogos por su capacidad a hacer dialogar la historia, la sociedad y las situaciones (p. 38). A. Barrère y Danilo Martucceli postulan que la hermenéutica de un texto está al servicio de la aparición de nuevas perspectivas o categorías analíticas para la sociología (p. 55).

[2] En “La vecina” Arturo ve como una prueba del acaparamiento de la oposición el hecho de que poco después del golpe, ya se pueda encontrar de todo en los almacenes. Su esposa aprueba, pero para ella, se trataba de una manera legítima de luchar contra la Unidad Popular:

- No han pasado ni cinco días del golpe y hay de todo ¡Cómo tendrían acaparada la mercadería estos gallos! […]

- Mientras estuvieran esos resentidos en el Gobierno, había que hacérseles difíciles las cosas. (ARAVENA ZÚÑIGA, p. 26).

[3] Se trata de una historia real, como lo indica la dedicatoria “A Paloma, que se nos fue de pronto y sin obtener justicia, como tantas otras” (AGUILERA VALDIVIA, “Con la intercesión de San Sebastián”, p. 15).

[4] “La información que me enviaron por la mañana, demostró que, además de ser un oficial que se cuadró con sus nuevos patrones, supo hacer negocios. Se casó con la hija de Gustavo Baier. Ex-alcade entre los años 75 y 78. La vida parecía sonreírle. Atrás, muy atrás, quedaban sus días de uniformado. Dejó de utilizar su nombre oficial y casi logró borrar de la memoria de los otros su pasado.” (COLIL, p. 67).

[5] Véase MONTEIRO, T. F. (2013). Faccões políticas civis nas ditaduras militares do Brasil e Chile: os homens do IPES e dos “Chicago Boys” (1955-1990). Revista Ars Historica, nº 8, pp. 60-80. Recuperado de https://jornalggn.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Faccoes_politicas_civis_nas_ditaduras_mi.pdf.

[6] Por ejemplo, Bartolomé Leal creó la revista Trazas Negras y el blog libreros.cl

[7] Véase el informe del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2023). Política Nacional, de la lectura, el libro y las bibliotecas. Recuperado de https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/documento_politica-del-libro-2023final-6.pdf.

[8] Datos proporcionados por Alejandro Muñoz, director de Espora Ediciones, mediante una encuesta por mail, realizada el 4 de noviembre de 2023.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227