Patricia Valenzuela Tapia, académica de la Universidad Autónoma de Chile, ha enviado a Letras un relato de su autoría que discurre por tiempos y espacios en que se mezclan lo fantástico, lo maravilloso y esas piedras que son parte de nuestra vida en la Tierra.

Patricia A. Valenzuela Tapia (Santiago de Chile, abril). La menor de la cuarta generación en Chile descendiente de escoceses amantes del mar y la libertad. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, Licenciada en Educación, Profesora de Castellano, Magíster en Literatura Chilena e Hispanoamericana por la Universidad de Chile. Creadora del espacio literario La Bitácora del Caminante y coanimadora del programa Revolución 78, en Radio Universidad de Chile. Dedicada a la labor intangible de la docencia en distintas instituciones educativas; desde 2016 docente en la Universidad Autónoma de Chile. Siempre fascinada por el conjuro de las palabras y de las infinitas formas en que crece la vida, asomada entre la vegetación del jardín, en un gato filósofo o en la sonrisa de Gonzalito, hijo amado y luminoso.

COLECCIONISTAS DE PIEDRAS

Por Patricia Valenzuela Tapia

En un ruinoso castillo, en lo más profundo de un oscuro bosque, alejadas del ruido incesante de la ciudad, vivían tres personas en la más completa soledad. Eran sobrevivientes del caos originado por la Guerra Decisiva ocurrida centurias antes, prolongada en una serie de aislados enfrentamientos entre facciones emergentes que obedecían a liderazgos efímeros y volátiles, incluso tribales. Ya nadie sabía cuáles eran las fuerzas en pugna ni el porqué de las obstinadas guerrillas: los traficantes de vidas y armas alimentaban la propaganda hostil entre bandos y abrían nuevas sucursales para atender a su variopinta clientela, bajo el disfraz de todas las ideologías.

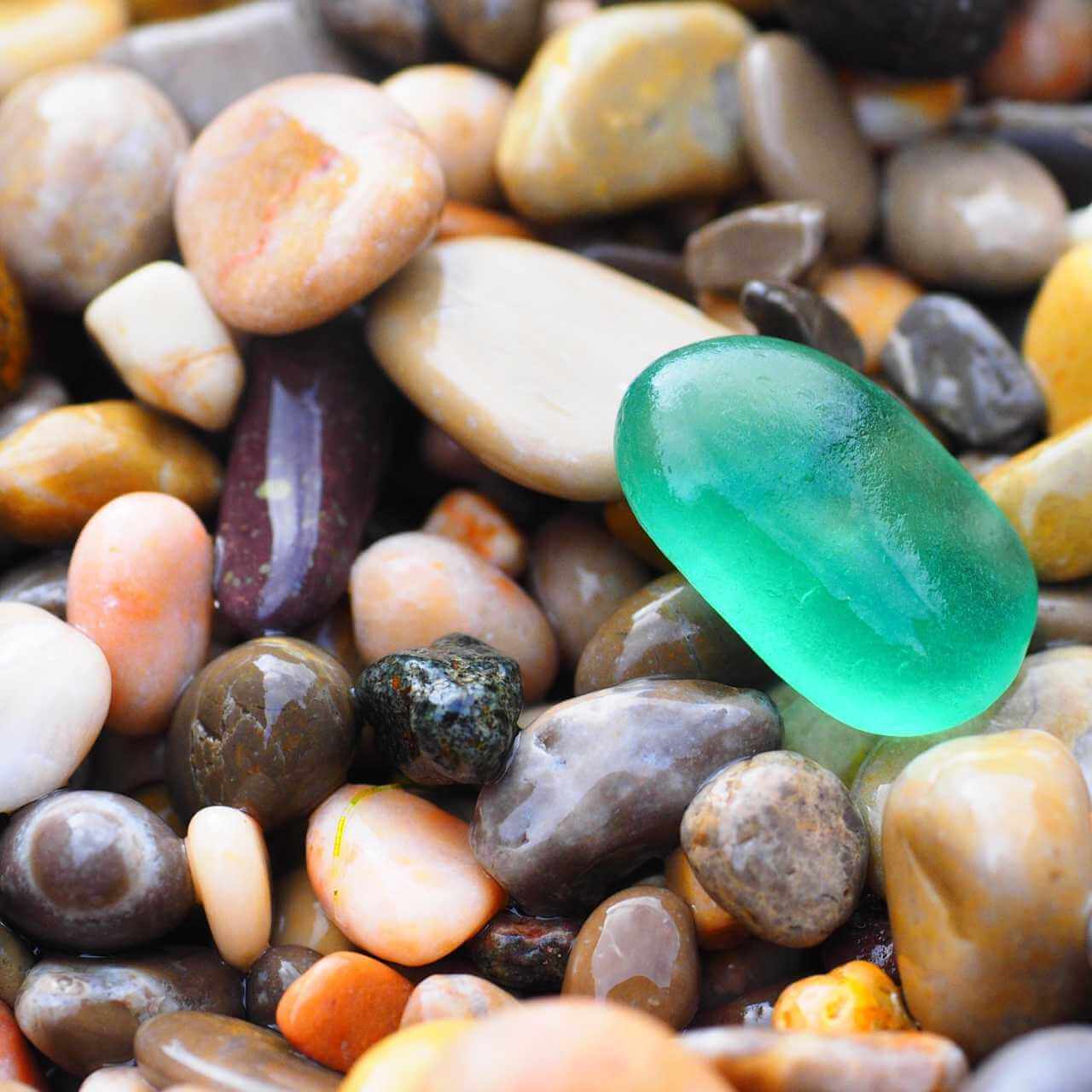

La fortaleza de sólidos bloques de piedra estaba hecha a la perfección para perderse en sus incontables habitaciones sin necesidad de que alguno de los moradores se encontrara con los otros dos por días y hasta semanas y meses. Las salas se sucedían interminablemente: pasillos, bibliotecas, jardines, sótanos y buhardillas se entremezclaban luminosas y oscuras, abarrotadas y monásticas. Ajenos a todo, protegidos de las hordas por los altos muros que disimulaban entre la tupida vegetación las poternas por las que transitaban con sigilo para llegar al bosque y al río, disfrutaban del silencio de la espesura en que a lo lejos susurraba el viento entre las hojas, bostezaban los cervatillos y se desperezaba lentamente el cristalino río entre redondas y lisas piedras de colores verdes con puntitos amarillos o grises con lunares celestes; otras eran blancas y alargadas como hueso y muchas como un huevo de dinosaurio tardíamente persistente.

Los castellanos a veces salían en extraña formación a recorrer los riscos que rodeaban su fortaleza: subían y bajaban montañas y desfiladeros, hurgaban en cuevas oscuras ante el reclamo de enjoyados escarabajos molestos por la intrusión. Llevaban consigo cajitas, palas, linternas, agua tónica y espejitos de mano con peine. Escarbaban pacientemente en busca de tesoros pétreos de las más bellas formas y colores, insensibles al paso del tiempo. Se reunían luego en alguna de las bibliotecas o en un inverosímil invernadero para compartir sus más raros hallazgos y se alborozaban ante el encuentro de una piedra prodigiosa con vetas de oro, plata o incrustaciones de conchitas nacaradas. En sus nacientes lapidarios se sucedían vertiginosamente casiteritas de fulgor rojo sangre, baritas de centelleos naranjas, marrón, amarillos y hasta azules, calcopiritas doradas con relámpagos púrpuras, otras negras con amarillo y azul. Entre las sombras del caserón, las piedras irradiaban el calor acumulado desde la edad más temprana de la Tierra, liberando suavemente su efluvio mineral.

El más joven, de hermosos ojos castaños con chispas de oro, cabello suave y piel de rosa, mostró una habilidad prodigiosa para encontrar pequeñas piedras pesadas de un verde profundo caídas de otro planeta, singulares huevos azules con lunares blancos y doradas esferas translúcidas que dejaban pasar la tardía luz anaranjada del último sol. Muy pronto, sus cajitas rebosaban con muestras azules, doradas, verdes, blancas moteadas con café, algunas traslúcidas como lágrima de vestal, otras rotundas y densas como entrañas de algún ser antediluviano. Su colección era el asombro y envidia de sus colegas.

Acicateado por el deseo quemante de superar el repertorio de su joven rival, el mayor de ellos perfeccionó obsesivamente su habilidad de deslizarse por estrechos túneles en busca de la más hermosa pieza. Con malabarismos inéditos, trepaba por estrechas gargantas afiladas contra el cielo inmisericorde, se sumergía en la corriente helada del río milenario que observaba indiferente el paso del peregrino por sus riberas. Encandilado por el brillo tornasolado de una piedra que lo dejaba sin aliento, se balanceaba contra el abismo extendido a sus pies.

La segunda habitante era una mujer de cabellos flotantes y andar majestuoso; rara vez hablaba, pero su voz sublime reposaba en lo hondo de sus compañeros como un ave en su nido, sin que pudieran olvidar su entonación, una peculiar inflexión, ni siquiera una pausa. Ella recogía al azar piedras halladas en los jardines del castillo, sobre el tejado o en los cráteres abiertos por las bombas que habían caído siglos atrás, cuando la última guerra; cascotes, escombros y fragmentos de lápidas mohosas se unían sin sistema coherente a trozos de lapislázuli, malaquita, cuarzo, ámbar o cobre que esplendían entre las piedras blancas, azules, negras, verdes, rosas y amarillas como platos, como huevos, fémures y lágrimas. Solo le interesaba algún rasgo, como la belleza del color, su resplandor, un vestigio anclado a su memoria, la rareza de la forma o la suavidad del tacto.

Gradualmente, las reuniones para compartir sus tesoros comenzaron a ser irregulares y más breves, con silencios airados ante la indiferencia fingida de unos por el fulgor inédito de una limonita rotundamente amarilla; solapados murmullos críticos alimentados por la envidia de otros ante la deslumbrante transparencia de un perfecto cubo de espato de Islandia; risitas espasmódicas de codicia ante el brillo nacarado de moscovitas verdes con vaporosos trazos rosas y grises. Después de meses de reuniones fallidas, ninguno salió de sus habitaciones para mostrar sus recientes hallazgos.

Entonces, el silencio del alcázar de las mil habitaciones con miríadas de espejos en incontables bibliotecas, vergeles y sótanos se volvió denso, ligoso y espeso como el barro oscuro poblado de algas del que tomaban hermosas piedras pretéritas, un silencio apenas quebrantado por pasos furtivos, miradas a hurtadillas con el rabillo del ojo, murmullos ininteligibles y juramentos procaces proferidos a escondidas. Sus habitantes ya no se reunían en la alta noche en alguna habitación para compartir con regocijo sus hallazgos y presumir sus piezas más extravagantes; por el contrario, cada quien ocultó su inventario, cada vez más poblados todos de ágatas rosas, violetas y azules, dioptasas de relucientes tonalidades verdes, rodocrositas que exhibían su nervadura desde el insultante rojo hasta el más suave rosa, celestina del más profundo azul incrustado en su translúcida piel. Todo se volvió sigilo y las salidas se hicieron solitarias y a oscuras.

Un día, un solo y profundo alarido rompió el frágil silencio: una hermosa e invaluable pieza de la compilación más selecta del menor faltaba de la caja de cristal con terciopelo blanco en la que fulguraba sus iridiscentes colores prodigiosos. Hubo un instante suspendido en el tiempo, en que ni siquiera se oyó una respiración; se detuvo el río y se inmovilizó la hierba en la floresta. Todo fue silencio y reposo.

Desde ese instante, cada habitante empezó a acudir incesantemente y sin disimulo al río por arena y piedras para una febril labor. Día y noche se acumularon materiales en los patios, calabozos y tejados, para luego disminuir y volver a aumentar. Se escuchaba el fragor de martillos, tenazas y picotas mientras se veía surgir el estrépito de andamios dentro de los muros, al interior de corredores y despensas. Tras semanas de ímprobos esfuerzos, el milenario edificio se había convertido en una serie de tres fortificaciones aisladas, cada cual con su torre y almenas.

A solas en su baluarte, el mayor acariciaba la nueva joya que contemplaba con arrobo, temeroso de que sus rayos delataran su posesión. Ocultó en una cueva subterránea su rapiña, inquieto por la humedad que se condensaba y caía en gruesas gotas y se abría paso por los surcos del suelo. Pero la contemplación de su tesoro llenaba sus ojos de luz y daba calor a su cuerpo. Por eso, bajaba temblando de éxtasis a la caverna, llevando consigo algún pedernal para iluminar los vericuetos del descenso, olvidado de todo esfuerzo y peligro.

El más joven de los enclaustrados lucía macilento, perdidos el fulgor dorado de sus ojos y el rosa de su piel. Usaba un pestilente saco hilachento de penitente para deambular en noches de sonámbulo por su bastión, aún incrédulo de haber perdido su magnífica joya, sollozando inconsolable y transparente como un cuarzo común. A veces, se animaba a mirar desde la alta torre hacia el río, atalaya que buscaba bajo sus aguas el querido resplandor extraviado. Otras, salía discretamente por una olvidada poterna de reja enmohecida hasta el soto negro y rebuscaba entre el boscaje, como si creyera que encontraría un rayo de sol hecho cristal.

Embriagada entre la inconexión de sus muestras, ofuscada por la refulgencia de todos los colores de las piedras que reposaban en sus anaqueles, la segunda habitante iba y venía encandilada por la belleza mineral, sin interesarle cómo clasificar las maravillas que la tierra le prodigaba a su paso por las orillas del río o al ir a buscar bayas al monte cercano. Su cuerpo entero era un enorme receptor abierto al disfrute de los colores, al brillo y la textura singulares de cada pieza. La dureza del material contrastaba con el suave y cremoso tacto de la superficie lisa y gélida que entibiaba en sus manos. La luminosidad inverosímil hería sus ojos con manchas oscuras que danzaban en sus pupilas y se desgarraban como nubarrones nimbados de oro; temía quedar ciega y procuraba reposo para su vista ahíta de centelleos.

En todo ese tiempo, desde que terminó la construcción de los parapetos, hubo quietud aparente y silencio. Ni una ramita golpeaba a las ventanas, ni un búho osaba ulular desde el corazón del macizo. El fortín parecía desierto y se diría que era la neblina la única visitante del río, las canteras, la floresta y la ciudadela.

Una noche diamantina y prístina el aire delgado afilaba los pinos inmóviles y oscuros. Extenuado, con los ojos inmensos en la pálida calavera cubierta por la fina piel, rodó por la empinada escalera de caracol el joven coleccionista, débil como una polilla extraviada. Apenas hubo algún ruido de chocar de huesos; fue como si cayeran mil agujas en cascada. Lloró de impotencia al sentir los magullones en sus rodillas y codos, luego de comprobar al tacto un raspón en su frente. Olió la sangre que salía de una cortadura y al apoyar las manos para alzarse, sus dedos se hundieron en algo duro y compacto. Expectante, se arrodilló sin cuidarse ya de sus heridas para buscar a tientas aquel objeto y, al encontrarlo, sus dedos se cerraron en torno a él con fuerza inusitada. Se alzó con presteza y subió ágilmente las escaleras hasta su refugio. Cerró la pesada puerta claveteada con hierro, encendió una tímida lámpara a parafina y puso sobre la mesa aquello. Con ojos extraviados contempló una peregrina y hermosa piedra refulgente en que danzaban notas doradas, púrpuras, esmeraldas y azules, que lanzaba destellos naranjas, carmesíes y aguamarinas al girarla. Era de bordes irregulares, suave y espejada. La examinó abismado por unos instantes, para romper a llorar frustrado luego. Era hermosa, sin duda, pero no era su joya, la única, la incomparable.

Se sucedieron días y noches indistintos; cayeron las hojas en la arboleda del parque e inundaron con su crepitar las tardes interminables. El cielo gris podía lo mismo ser el de las nueve de la mañana o el de las tres de la tarde. Cayeron las primeras lluvias y se pudrieron lentamente las algas del estanque con fosforescencias de óxido. Anacoretas lapidados, los habitantes seguían su rutina envueltos en los sudarios que protegían sus huesos del frío.

Una mañana de incipiente primavera, los estorninos del robledal vieron pasar por los balcones a la mujer con andares de estatua caída y mirada de diosa. Se deslizaba vacilante y luminosa a la vez, con cierto aire de conspiradora. El sol comenzaba a entibiar las piedras del almodóvar. Los paseos de la mujer comenzaron a repetirse por insólitos parajes de la construcción: almenares, aspilleras, adarves y hasta el foso sintieron la ligereza de su pie y el peso de la carga mineral que llevaba. Luego, sin un ruido y más liviana, volvía a sus habitaciones en la torre del homenaje y permanecía por horas frente a la ventana, cuidadosamente oculta tras un velo.

Cuando el sol brillaba en el cielo sin pudor, salieron de sus escondrijos el mayor y el joven, ansiosos de recibir el calor en la pálida piel. No se vieron, cada uno en un punto oculto del otro, a los pies de la torre de homenaje. Dejaron que los rayos bañaran hasta la saciedad sus huesos, entumecidos y verdes de moho. Inmóviles, se deleitaron en la luz que bañaba el río con luminiscencias metálicas, olvidando los cerrojos y candados de sus desguarecidas habitaciones. Al aparecer el lucero de la tarde, volvió cada uno a su madriguera llevando consigo el recuerdo de la tibieza de otro tiempo.

Pesaroso por el vacío omnipresente que acusaba desde lo alto de un estante la caja de cristal con terciopelo blanco, el joven intentaba distraerse con furtivas salidas al sendero que llevaba hasta el río. A veces, se dejaba guiar por el vuelo de una codorniz perdida y llegaba hasta los altos nogales; otras, subía a la cima de una colina o bajaba hasta el río. Algunas noches, trepaba a las murallas y husmeaba entre las trampillas. En ciertas ocasiones se le escuchó emitir un leve ruido, como una tos o un ahogado grito de sorpresa, un sollozo de regocijo o un gruñido de frustración. Siempre volvía a su refugio agitado, con las mejillas de un rosa naciente y un nuevo peso en las manos entrelazadas.

Se alternaban en curiosa armonía los paseos de la mujer y del joven, como en un ballet no ensayado, sino adivinado. Ella recorría infatigable alturas y profundidades de piedra, vagaba serena entre los árboles cargados de frutos y hojas del parque abierto al verano, se deslizaba temerariamente por entre despeñaderos afilados al borde del bosque, se hundía con deleite en el agua siempre renovada del fresco río que bajaba con ímpetu entre las ovaladas piedras de suaves cantos con relumbres multicolores. Parecía más etérea y feliz al volver cada vez, como si una brisa bastara para elevarla a la cima más lejana.

El joven parecía intrigado por esos viajes, que seguía con creciente interés y a ocultas desde su fortín. Disimuladamente y con paciencia infrecuente en un muchacho, esperaba por horas trepado en una rama gruesa de un castaño o a la sombra de una lápida hasta que veía surgir el tul de la mujer; premunido de un catalejo, seguía sus movimientos, adivinaba el perfume de su aliento y recordaba su risa, su calidez. Más de una vez se sorprendió al sentir rodar por sus mejillas una perla líquida y ardiente.

El mayor, por su parte, apenas trasladaba penosamente su sombra desde la caverna en que resguardaba su botín hasta sus habitaciones, en busca de una manta para cubrir su enflaquecido cuerpo. Una barba rala como pelambrera de perro tiñoso cubría de forma irregular su cara, dando el efecto de una mancha de suciedad y despertando el impulso irrefrenable de limpiarla. Habituado a encorvarse para adentrarse en los túneles de basalto que conducían a la cueva, ya no se percataba de que podía erguirse y permanecía agachado aún en sus baños de sol bajo la torre del homenaje. Miraba siempre en torno a sí con aire nervioso y alerta a cualquier pisada, preparado para huir. Sin embargo, disfrutaba las horas de sol, cuando podía sentir el cosquilleo de los rayos en su piel; anhelaba tomar ese tibio oro y guardarlo en un frasco para su deleite cuando estuviera a oscuras en la húmeda guarida. Inadvertidamente casi, prolongaba sus salidas en horarios diurnos y permanecía en parajes donde recibía de lleno la luz veraniega. Precavido, siempre verificaba que hubiera en las cercanías un muro o arboleda que le sirviera de refugio en caso necesario. De esta manera, atisbaba entre las delicadas flores del magnolio los pasos ligeros de la mujer, quien sentía el peso de una mirada en su espalda y se alarmaba al oír romperse una ramita de boj, sin poder ver a su furtivo celador. Con paciente vigilancia, él notó que la mujer caminaba con extrema lentitud, meciéndose como un majestuoso navío en alta mar, con la mirada fija en un punto siempre lejano, situado delante de sí, mientras palpaba con mano suave las ásperas cortezas de los árboles, las vellosas hojas de los rododendros y las salientes de muros y columnas caídas. Supo adivinar entonces sus trayectos matutinos, su recogimiento meditabundo en la explanada de las columnas al mediodía, sus incursiones vacilantes a la hondonada del río. Gradualmente, la presencia del hombre se hizo imperceptible a la mujer, absorta en la secreta labor de prodigar la belleza de las entrañas de la tierra a su paso.

Una tarde el cielo se encendió en fucsias, verdes, anaranjados, azules y un amarillo resonante. Poco a poco se electrizó el aire y vibró la tierra en una descarga de energía similar a la de los inicios de la creación. Cayó en cascada el agua desde las alturas de forma incontenible y tajante. Todo se volvió oscuridad, rugido del viento, relámpagos fulgurantes y truenos horrísonos. Desde la poterna en que se hallaba, bajo la capucha con que se cubría, el mayor vio cómo una figura transparente corría enloquecida en busca de refugio bajo los altos árboles que recibían los latigazos de la tormenta, para quedar inmovilizada por el abundante y grueso cieno: era el muchacho de ojos castaños y suave piel, quien había salido sigilosamente en busca de su añorada piedra. Bamboleándose por el fuerte viento, avanzaba ahora penosamente el viandante, con los pies descalzos atrapados en el espeso lodo, la cabellera desparramada azotándole el rostro, los brazos extendidos ante sí intentando inútilmente asir un objeto suave y refulgente que resbaló de sus manos y se sumió en el alud, sin poder ver a dónde se dirigía, enceguecida la mirada por el resplandor y ensordecido por el continuo retumbar del cielo. De pronto, un rayo calcinó un imponente fresno (fraxinus) entre cuyas retorcidas raíces tapadas por la corriente de fango, piedras y ramas el caminante quedó atrapado.

Entonces, al ver el otro relámpago que brotaba de las manos del afligido joven para caer en la tormenta y al sentir en su propia espalda el ramalazo que azotaba la piel delicada del mancebo, algo tibio subió muy lentamente por la garganta del hombre, como un caracol de plata y pareció romperse en su flaco pecho; el calor del sol guardado en sus huesos ablandó el hielo que congelaba sus recuerdos de mañanas de plácidas caminatas con un niño de ojos castaños en los que se volvía a reconocer. Le pareció sentir la tibieza de una mano frágil en la suya, las confidencias y preguntas de una voz confiada, una risa fresca y sin temores. Vacilante, sostuvo la mano en la pesada anilla de hierro de la puerta, temiendo que el viento lo arrojara contra las marismas o lo destrozara en las sólidas rocas del abismo inmediato.

Una silueta rauda pasó corriendo bajo los dardos de lluvia, en audaz zigzag para esquivar los rayos, con una capa flotante cubriendo espalda y cabeza. Ágil, con las manos como agujas, el mayor desenterró los pies y tobillos quebrados del joven, que se hundía en la masa de barro, piedras y ramas. Lo cargó con dificultad en la espalda ya arqueada y deforme, pero trastrabilló una y otra vez bajo su peso en el suelo resbaladizo y lleno de desniveles por el alud. Desesperado, anhelante, el hombre se aferraba al musgo, a las ramitas, a cualquier objeto vertical que le sirviera de apoyo y volvía a alzarse solo para derrumbarse nuevamente.

De pronto, unas manos delgadas se engancharon con determinación al brazo del hombre como tenazas y lo alzaron, al tiempo que sostenían al doncel. La tormenta dibujaba caprichosas sombras y luces en el rostro sereno y resuelto de la mujer cuyas ropas desgarradas por el ramaje suelto dejaban ver a trechos la piel lastimada por golpes de pedruscos que caían de las viejas almenas. Con arrojo sencillo y sin palabras los cobijó en su manto y ascendió pausadamente con su preciosa carga hacia la calidez de la torre del homenaje.

Puso al tembloroso mancebo en una gruesa manta de lana suave, le quitó las ropas empapadas y lo envolvió con la cobija, mientras buscaba vendas y tablillas con las que le inmovilizó los pies quebrados. Le secó con delicadeza el rostro y enjugó la cabellera. Al mismo tiempo, vendaba las heridas que las afiladas piedras hicieran en las rodillas, espalda, frente y manos del mayor. Desde un rincón, en silencio y asustado todavía, el joven contemplaba la increíble precisión de los serenos movimientos de la mujer y vio que inadvertidamente ella se acercaba al fuego y la orla de su vestido se chamuscó. Dio un grito de alerta y recién entonces comprendió que esos inmensos ojos translúcidos estaban ciegos, abiertos solo para abrazar la infinitud de lo invisible.

Esa noche, bebieron en un silencio lleno de palabras el rojo vino caliente aromatizado con canela y cáscaras de naranja, mientras un antiguo fulgor recuperado resplandecía por todo el alcázar. El fuego de la chimenea hacía bailar las sombras y entibiaba la sala en cuyos anaqueles de preciosos tallados resplandecían cajas de cristal adornadas por su dueña con espléndido vacío. Desparramadas por las habitaciones de la torre de homenaje, apiladas en rincones y dormidas en los poyos de las ventanas acristaladas en verde, rojo, amarillo y azul, reposaban antiguas arcas de plata española con preciosas filigranas, perfumados canastillos de fino mimbre con primorosas flores pintadas, baúles de aromático cedro del Himalaya y brillante caoba roja, joyeros árabes hechos con volutas de oro y bronce, delicados estuches de laca china con motivos de abanicos y grullas, viejas latas de delgado metal con letras rojas y amarillas, bomboneras de tallado cristal de Bohemia, valijas de cuero ajado y herraje de metal con bandejas y bolsillos secretos. Incontables receptáculos de todo tipo, clase, material, forma y tamaño anidaban majestuosamente en cada rincón, pasillo y sala de la torre de homenaje, pero todos y cada uno de los infinitos recipientes ostentaba su gloriosa oquedad y la infinita bondad de su dadivosa castellana, que se había desprendido una a una de sus hermosas piedras durante sus paseos por la fortaleza en un deseo de dar consuelo al joven por la pérdida de su maravillosa gema, dejándolas siempre donde el doncel las pudiera encontrar. Así, sus arcas vacías atestiguaban su infinito amor.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227