Para Jorge y Ricardo, lectores.

por Edmundo Moure

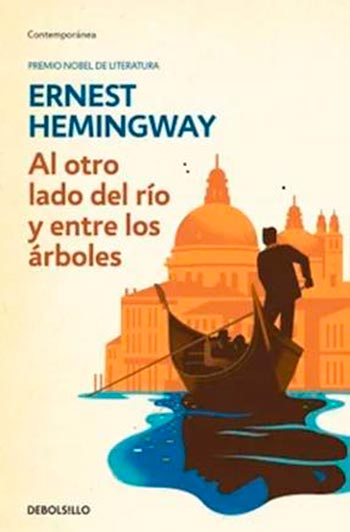

En la virtualidad literaria de Facebook, mi amigo y notable narrador, Jorge Calvo, ha subido la imagen de portada de esta novela de Ernest Hemingway, con el breve comentario que aquí transcribo:

“El coronel Richard Cantwell, enfermo y al borde del retiro, decide pasar sus últimos días en la hermosa e invernal Venecia dedicado a cazar patos. Ahí conoce a Renata, una joven aristócrata con quien mantiene un amor prohibido. El viejo militar a su lado encuentra una efímera felicidad de la que se ha visto privado toda su vida. Paseando por calles frías y rodeado del agua de los canales, rememorará sus hazañas bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, la amistad con el maître de un hotel y una mano izquierda (derecha, al revés de Cervantes) atrofiada.

“A través de la mirada desencantada de Cantwell y de una prosa inconfundible, vívida e hiriente; Al otro lado del río y entre los árboles, es una obra maestra y sobrecogedora.

“Tennessee Williams dijo: «La novela más triste del mundo en la ciudad más triste del mundo. La mejor obra de Hemingway, la más delicada y honesta.»

Ricardo Pérez Miranda, profesor de Castellano, bibliotecario, gestor cultural y lector asiduo, le refuta con esta breve glosa:

“Disculpe amigo, pero el libro más lento, falto de fuerza los pocos diálogos; poco atractivo el tema (esto es subjetivo) de Hemingway, raro que le gustara”.

No me sumé a la discusión, pues yo no había leído la novela. Se la pedí en préstamo a Calvo; este me remitió el link para obtenerla en PDF. ¿Previsión de Jorge ante el riesgo inminente de prestar un libro sin seguro retorno? Puede ser. Recuerden el certero dicho: “El que presta un libro es un huevón; el que lo devuelve, con mayor razón”. (Entre escritores, se trata de una máxima irrebatible).

He leído la novela. Me ha dejado un grato regusto, un placer sencillo y entrañable, a la vez, que paso a describir.

Se trata de una de las últimas narraciones publicadas por Hemingway (1950). En un tono autobiográfico, es la historia crepuscular de un coronel del ejército estadounidense, en los primeros días de la posguerra, que transcurre en el invierno de Venecia. El protagonista es un hombre maduro, cercano a la vejez, herido por la guerra y menoscabado por el desencanto y los desamores. Se enamora en la ciudad de los canales de una muchacha de diecinueve, Renata, joven condesa con la que vive un breve y postrer amor, mientras rememora, a través de un monólogo interior y de diálogos que a menudo parecen no necesitar de interlocutor, como si se tratase de reflexiones sobre el pasado, el peso emocional del tiempo perdido y la bifurcación de caminos sin esperanza.

El Coronel padece una enfermedad cardiaca, de la que parece no tomar cuidado, salvo la mecánica de ingerir dos pastillas con un Martini o con vino frío del país. Es posible que Ricardo Pérez lleve razón al referirse con cierto tedio a algunos de los diálogos desarrollados en la novela, sobre todo en aquellos en que el Coronel cuenta peripecias de la guerra en Francia, a solicitud de su amada Renata, que se lo pide con insistencia, al parecer, más para escuchar su voz viril que por disfrutar de un conocimiento que le es ajeno.

Pero es parte consustancial del estilo de Hemingway, contar y contarse, hablar, en sentido machadiano, con el que siempre va consigo. Encontramos esta forma discursiva en casi todas sus narraciones, en los cuentos y relatos. Parlamentos a menudo sin un cierre razonable; preguntas que omiten toda respuesta, disquisiciones que parecen extraídas de un sueño o de recurrentes pesadillas. La belleza femenina, como una frágil tabla de salvación.

Tiene que ver, a mi juicio, con su temprana condición de pescador y de cazador, forjada en el lago Michigan y en los incontables ríos y regatos de ese “país del agua y los bosques”, donde transcurrieron su temprana infancia, adolescencia y primera juventud. Está ese bello libro titulado Nick Adams, quizá de los menos conocidos de su prolífica obra. Se desarrolla en los parajes de Horton Bay, cerca de la villa de Petoskey, en la Upper Península, estado de Michigan. En junio de 2016 estuvimos allí, Marisol y yo. Conocimos la vieja casa, frente a la diminuta bahía lacustre, donde vivió unos años Ernest, siendo muy pequeño, en compañía de su padre, médico rural y “de indios”, como entonces se decía; un auténtico personaje de novela, cuyo retrato parece replicado en su hijo Ernest. Allí aprendió las artes de la pesca, que practicaría durante toda su vida, para luego pasar a la caza. Caña de pescar y escopeta; binomio que me lleva también a los días de mi propia infancia (disculpa, lectora, lector). Puedo, pues, leer a Hemingway entre líneas, sintiendo, además, el olor de la pólvora quemada, el aroma picante de los cebos en la liza, el pestañear bajo el humo de las fogatas nocturnas, la llovizna del lago y el temblar de las aguas que esconden los peces. Percibir el cosquilleo lúbrico y el temblor de la caña cuando el pez muerde el anzuelo.

En la casa de madera, con porche y galería encristalada, funciona hoy una librería, donde se vende casi toda la obra de Hemingway y algunos souvenirs como gorros de pesca, fotografías y cachivaches varios para turistas que no lo leyeron ni lo leerán. Fuimos al bar donde el novelista solía beber, siendo un mozo, sus primeros Martini, que llevan el apellido de “Ernie”. Pedí uno, que a duras penas logré ingerir; trago duro, alcohólico, solo para bebedores de hígado ducho… Y Ernest se bebía cuatro o cinco de aperitivo, para entonarse antes de comer.

El Coronel es también un dipsómano, que bebe sin parar, cuando ya no le es posible ahogar o minimizar las espinas de la memoria. Este rango militar tiene una antigua connotación literaria en los Estados Unidos. Lo utilizó también, aplicado a él y a personajes suyos, Mark Twain. Se trata de un grado de oficialidad superior que se caracteriza por su cercanía con los soldados de tropa, en las campañas, y que permite a sus detentadores alejarse un tanto de los generales y aun mariscales, puestos en esa especie de vitrina o mirador de la guerra -salvo excepciones, me dirás, Jorge, nombrando a Napoleón o a Ney-; seguro, aceptado. El coronel es también ilustre título de retiro, aplicado a hombres que supieron hacer suyas la experiencia y la sabiduría que forjan, sobre todo, las derrotas. De ahí también los coroneles que describe y revive Faulkner.

Ernest y su personaje fueron hombres de acción en el más amplio sentido de la palabra. Seres en los cuales la vitalidad se expresa sin pausa, arrebatadora, arrastrándoles al movimiento constante, también al goce hedonístico de todos los placeres posibles, donde el límite solo será la propia extenuación o la fatídica impotencia. Así, el Coronel de esta novela abraza y besa a su amada Renata, sin que nos enteremos de la consumación física del amor. Ella, la hermosa, la del retrato, parece más bien una imagen que un cuerpo ardiente de mujer.

Ernest Hemingway -lo sabemos- participó como camillero y asistente médico en la I Guerra Mundial; fue corresponsal en la Guerra Civil Española, de cuya contienda escribió dos novelas; estuvo en la Francia recién liberada, al finalizar la II Guerra Mundial. En sus años de España incursionó en el ruedo taurino, practicó boxeo amateur, llegando a ser un temible peso pesado. Captó, como pocos extranjeros, el sentido hispano de la tauromaquia, en una de sus mejores novelas, Muerte en la tarde.

A comienzos de los 60’ trabajó con los líderes de la Revolución Cubana en labores de contraespionaje. La casa donde vivió en la Isla es hoy uno de los tantos museos en su memoria. Una historia extraoficial nos cuenta de un atentado de anticastristas que frustró en su propiedad, matando a dos de los agentes con su escopeta. Si el hecho no está certificado documentalmente, no desdice de su posibilidad, conociendo al personaje autor, aventurero incansable.

El Coronel de esta novela no puede ser otro que el propio Hemingway. Bajo sus líneas, percibimos su figura, sentimos su angustia y desasosiego frente a la enfermedad, a la decrepitud y a la muerte. El Coronel vive los días postreros, me atrevería a decir, inmerso en la melancolía del suicidio o de la muerte inminente, cercana, vista como el último enemigo a quien se abrazará para siempre. A comienzos de julio de 1961, dos semanas antes de cumplir los sesenta y dos años de edad, Ernest Hemingway gatilló, al unísono, ambos cañones de su escopeta bajo la garganta. El Coronel había muerto, en la novela, luego de su tercer o cuarto ataque cardiaco. Es algo que el lector intuye, a medida que la narración avanza.

Mi oficio es matar hombres armados. Para que yo quebrara un hechizo tendría que ir armado. Sin embargo, hemos matado muchas cosas que no iban armadas. Está bueno, destructor de hechizos»

En el corto tiempo que me queda de vida tendría que ser un hombre mejor y dominar mi sangre de jabalí. Esta noche lo intentaré.

Quisiera poder pasear por esta ciudad toda mi vida. Toda mi vida —pensó—. ¡Vaya chiste! Un chiste para sentir náuseas. Una válvula de asfixia.

¿Pero cómo te sentirías tú si fueras una muchacha de diecinueve años y estuvieras enamorada de un hombre que pasa de los cincuenta y que sabes que se va a morir?

Dicen que los suicidas aman la vida, hasta tal extremo, que acaban con ella cuando les resulta precaria, injusta o enojosa. Entre los escritores, antes de Hemingway, tenemos a Maiakovski, Zweig, Pavese. Siete años más tarde, nuestro vital y dionisiaco poeta, Pablo de Rokha.

Jorge, Ricardo, también en esto habrá opiniones distintas. A la postre, amigos, todo se reduce a interpretaciones.

& & &

Edmundo Moure

Agosto 2022

¿Cuándo una entrevista al escritor?