“Lector circunstancial de estas líneas: ¿crees en la magia? ¿En esa capacidad maravillosa de transformar la realidad y de hacer del dolor alegría y del odio amor” (pág. 186)

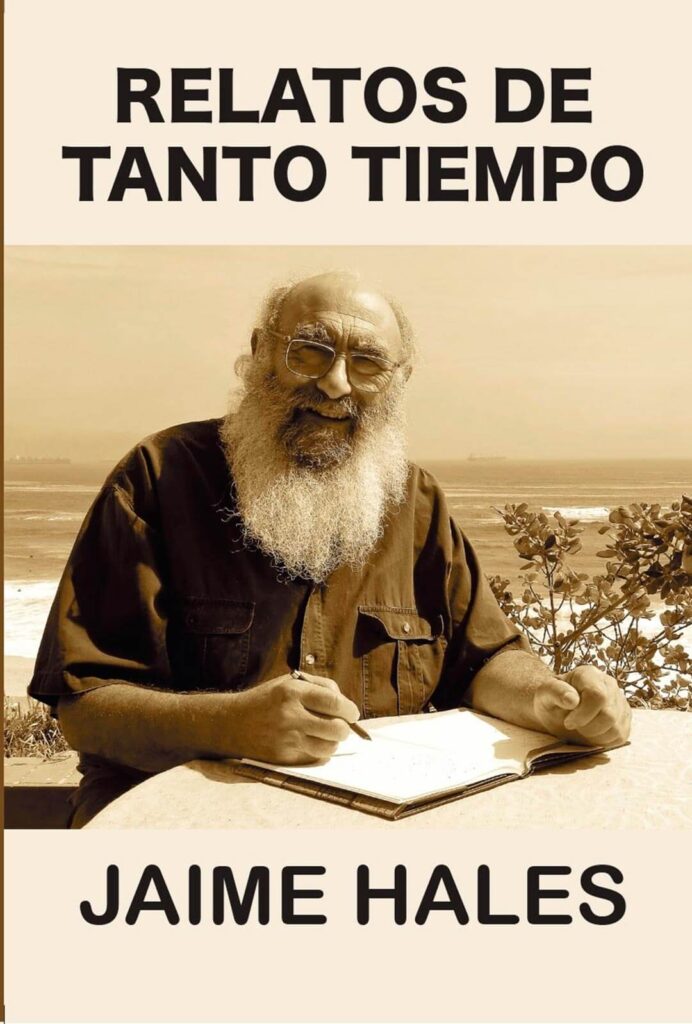

Autor Jaime Hales.Cuentos. 201 páginas. HB Editores. 2022.

Por Juan Mihovilovich

Cierro la última página y pienso. No. No pienso. Sólo siento. Siento este libro memorable que ha caído en mis manos como una hoja otoñal, es decir, por el azar, pero no es el azar realmente. La naturaleza no es azarosa: es cíclica, y por ende es eterna. No se conmueve con nuestros dolores ni sonríe con nuestras pesadillas. La naturaleza es el misterio de lo que somos, el espacio donde nos movemos y pretendemos ser. Solo que el espacio se expande con una indiferencia que nos sacude y, sin embargo, que maravillosa paradoja, nos envuelve y nos reclama: he ahí lo arcano, lo que nos indica el camino que desconocemos, pero que ¡Oh prodigio humano y divino!, deberemos recorrer.

Estas son las pistas de este libro: un acertijo, pero configurado por una multiplicidad de indicios, de señuelos que juegan un poco con un lector sorprendido. La sorpresa es un escudo mentiroso por donde pretendemos escabullirnos para no sentirnos solos al momento de vernos reflejados en el mismo espejo de su autor.

¿Cómo no descubrirnos en esos torbellinos apasionados donde el individuo se sumerge como si el nacimiento y la muerte fuera el invariable recorrido de las bondades femeninas a las que cae y se levanta a cada instante? ¿Cómo no dudar de sus instancias de ardor y de ternura, de esos redobles de tambor que un corazón atormentado ve fulgurar en la distancia como si todo fuera evanescente y, no obstante, sabe que se vive y que se pierde al mismo tiempo?

Relatos de hace tanto tiempo es un título engañoso, es un ardid para saciar nuestra avidez recorriendo un laberinto del que somos parte sin saberlo. O bien, intuyendo que avanzamos por los deslindes de un sueño personal que, lo queramos o no, seguirá siendo colectivo en tanto nos atrevamos a amar y a sentir desde las entrañas. Y entonces, veremos el fuego muriendo en el agua y la tierra hirviendo en las hendiduras de un volcán inextinguible. Las exaltaciones humanas se yerguen desde un torrente de vida que nos enmudece y nos deja atónitos; uno se puede deslizar por estas páginas como en un tobogán de reencarnaciones que nos parecen inútiles y que, a nuestro pesar o a pesar del narrador, nos resultan indispensables, señeras, discretas incluso, para que aprendamos a conocer lo que hay detrás de una puerta secreta, en la tibieza oculta de dos seres que se aman y se pierden, que se erotizan de un modo delicado y elegante, que se reencuentran y vuelven a perderse.

¿Es que acaso todo es una ilusión movida por una agonía que nos pulsa el cerebro y nos obnubila la mente para quedarnos con los ojos desmesurados percibiendo cómo una mujer cae desde un edificio imaginado o es cierto que dormido bajo una ducha milenaria vemos pasar el tiempo estacionado en una memoria que suele ser infinita y que no se destruye sino con el despertar del sueño?

¿Es que acaso hay un reguero de espejismos intermitentes que unidos nos forjan, no únicamente desde la carne, sino del espíritu que sospechamos y del que somos una hebrita minúscula extraviada en mitad del firmamento?

Hay aquí un sendero angosto que se abre como una humorada del creador, y el creador es un narrador que no pretende ser omnisciente, sino un explorador de su conciencia personal, un espía mentiroso del escindido espacio de los otros, es decir, de nosotros.

Estamos mediatizados por ese juego de abalorios, de resquicios extraños donde el individuo excede sus pasos con los pasos ajenos, pero hay un trecho que ignora y que existe: su “yo”, su esencialidad recóndita pujando por salir de un vientre entumecido para asociarse a esa naturaleza que lo deja pasmado, ebrio de un amor que nunca alcanza a retener por mucho tiempo… ¡qué contrasentido ¡Por mucho tiempo! Y resulta que son relatos de tanto tiempo…

Pero, ¿cómo estruja el tiempo un creador del misterio de vivir, como lo hace carne, como lo desnuda? ¿cómo lo agrieta para que la luz penetre por esas hendiduras femeninas que son el cauce invariable del enigma que lo ha situado entre su Dios y esos fragmentos espaciales que se les desvanecen por instantes?

Hay un retrato invisible en las paredes que este Jaime Hales rasguña como un desgarro, hay una pared que intenta atravesar a cada momento. Quizás por eso, o precisamente por eso, es que avanza a tientas con la seguridad que le otorga no saber qué se toca y apreciando que sus propios sentidos exceden el tacto, la sonrisa, el gusto, la visión, el olfato, las dimensiones tan humanas y tan efímeras como el pensamiento.

Luego, camina. Continúa. Sus pasos son el eslabón perdido por el que transitamos a tropezones.

Mirad el cielo, mirad el vuelo de esas aves migratorias, las luces del alumbrado público, los juegos artificiales de Valparaíso, las olas que van y nunca retornan, los legajos de dolor que cubren el ensueño personal y los convierte en paisajes que la memoria es incapaz de desnudar por completo…

Nos invita a vernos, a reconocernos, a silenciarnos, a recorrernos sin otra prisa que el llamado de la vida y de la muerte. Porque eso sí, Hales lo presiente, lo advierte y nos divierte, sacando como un prestidigitador una paloma traviesa que lanza hacia nuestras vidas anodinas para indicarnos que sí, que hay otra cosa, hay otra cosa, pero no la declama como un testimonio obligado o presuroso.

No.

Su advertencia es la quieta y pesarosa advertencia de quien transita vivo, dinámico, lleno de luces y de sombras, de ternuras y nostalgias, de sueños y de olvidos. Pero, ¿qué lo mantiene con la esperanza de no estar viviendo una ilusión, que lo hace perdurar en el silencioso embate de unas olas que salpican su rostro al mirar un mar embravecido mezclado con los gritos de sus hijos, sus nietos y el murmullo arrobador de una tarde ebria de amor y de ternura?

Es tal vez, el saber o presagiar que lo arcano está en los ojos de la mujer amada, en el territorio ultrajado de un periodista asesinado y cuya hermandad lo sacude hasta los tuétanos, o el sigiloso transeúnte que lo ve pasar reflejado en la vidriera, o la carta de una noche que avanza hacia el fin de los tiempos que relata, o el recuento de un verano que subyace entre los pliegues de una tarde calurosa, o el mal enquistado en una caleta perdida donde lo demoníaco se entronca con el miedo de existir y hay que huir para no ser presa del mal, o mimetizarse en una canción que desmenuza hasta dejarla extenuada a las puertas de un bar inexistente…o en fin, incitarnos a ver lo que no vemos y retornar (de nuevo, sí de nuevo) a la esencia que hemos extraviado y que sólo perdura en los cimientos insobornables de un corazón que se niega a ser superado por las tinieblas de un tiempo hermético.

Entonces, sus palabras superan la tibieza de los tibios y conformes. Hay que sacudirse (de nuevo, siempre sacudirse) de la modorra interior, colocar como un colgajo los residuos estúpidos de una exterioridad que nos impide ver el cielo que habita en el fondo sin fin de nuestro misterio y tratar de aspirar el aire que aún nos mantiene en la supremacía embustera de los reinos que existen…

Se agradece luego, conmovernos con cada palabra, con cada frase, con cada insinuación, con las advertencias (sí, con las advertencias que son tan privadas y tan nuestras) y rebelarnos ante la estulticia, ante los torturadores que hicieron del mal su sin razón para abreviar sus destinos inconclusos en la breve estadía de los torturados.

En fin, reiterar este “en fin” como un suspiro, como esa exhalación que nos devuelve a la vida siempre, como si estos relatos de tanto tiempo no fueran sino una ilusión real: la de vivir y de soñar hasta la conclusión del suspiro que estos cuentos irradian a través de su eternidad.

Gracias por este ensueño de tan poco y tanto tiempo, Jaime Hales.

Juan Mihovilovich

Julio de 2022

A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/