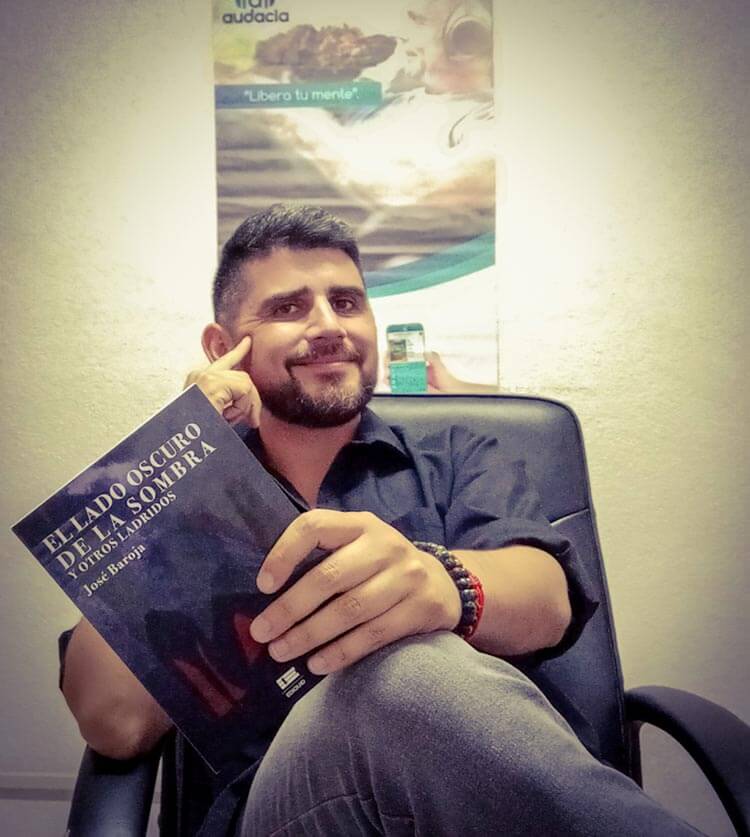

José Baroja nació en Valdivia, Chile, en 1983 y ahora reside en Guadalajara, México. Licenciado y Magíster en Letras. Actualmente es director de Audacia Editorial®, en México, y de la Revista Literaria Sudras y Parias®, cofundada en Lebu, Chile, junto a los escritores Jaime Magnan y Alfredo O. Torres.

ETZATLÁN

A SINAÍ

«Siempre que odio y amor compiten, es el amor el que vence.»

Pedro Calderón de la Barca

Esta historia comienza con un abrazo que nunca termina, un abrazo que se convirtió en tradición entre la generosa gente de Etzatlán; un perfecto y cándido cariño entre amantes, añadiré, consumado en la plaza de armas de la ciudad; un hito que se repitió una y otra vez desde aquel lejano 31 de diciembre, hasta que todos acabaron por entenderlo como una parte indispensable del festejo de cada Año Nuevo; incluso hubo quien afirmó que de no ocurrir dicho evento, existía la posibilidad cierta y terrible de que enero nunca arribara, pues la Luna, celosa de esta historia, se detendría forzosamente al no encontrarlos allí, y el Sol, el Sol no aparecería jamás. Lo mismo podríamos decir acerca de ese beso prolongado que siempre lo seguía, como si uno y otro fueran parte de una misma promesa. Y quizás lo fueran, ya que allí en Etzatlán, cuando esos dos amantes se encontraban, el frío de invierno no importaba más y, necesariamente, la ciudad se transformaba en el centro del mundo; centro del mundo que comenzaba en ella y terminaba en él; centro del mundo que empezaba en él y concluía en ella.

No obstante, antes de que ese abrazo y ese beso se constituyeran como los pilares definitivos de esta historia, hubo una primera vez, una en que el amor de esas dos almas, reencontrándose acaso después de cuántas vidas, terminó siendo más fuerte que todos los prejuicios que ya arrastraban acerca de lo que significa amar. En efecto, esa medianoche, después de solo unos cuantos días de sonrisas bobas, ideas futuras y sospechas muchas acerca de algo más grande que ellos mismos conjugándose en sus corazones, se descubrieron desnudos bajo las luces de una ciudad que esa jornada bien habría podido convertirse en el faro de todo México. En Etzatlán, en el ahora centro del Mundo, ambos se miraron como solo lo habían insinuado los días previos; luego se abrazaron como si no quisieran jamás soltarse, al tiempo que se desprendían de todos sus miedos solo para, finalmente, besarse, besarse hasta concebirse uno en el otro; momento preciso en que un «sí, acepto», sin iglesias, sin coros, sin gente, sin familia, sin juicios, se deslizó como real: la poesía se hizo real. Por supuesto, ambos amantes no sabían que al año siguiente regresarían; y al siguiente, y al siguiente también.

Con el pasar del tiempo, el relato corrió como el canto de un juglar a través de todo México, país que rápido comprendió que el centro del mundo estaba allí, no en New York; allí, en medio de esa plaza hermosamente iluminada en espera de un año que seguiría ofrendándose al amor o no sería. Tal fue la fama que esta historia alcanzó, que, cada 31 de diciembre, muchos enamorados comenzaron a visitar Etzatlán, con la esperanza de renovar sus votos junto a esa pareja que, año tras año, se regocijaba en medio de miradas que reconocían en ellos la genuina eternidad. Por eso, el ayuntamiento, temeroso de que a la muerte de los amantes la Luna y Sol dejaran de renovar sus propios votos con nosotros, decidió instalar una bella escultura en medio de la todavía famosa plaza de armas, escultura en la que se revelaba a la pareja de amantes renovando a perpetuidad su amor en un abrazo y un beso que se prolongaba en el fino mármol; un abrazo y un beso nacidos en el centro del mundo; centro del mundo que comenzaba en él y terminaba en ella; centro del mundo que iniciaba en ella y concluía en él; centro del mundo donde la muerte ya no tenía cabida; Etzatlán, al fin y al cabo.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227