por Sonia Cienfuegos B.

La señora Digna era una mujer corpulenta vestida de café.

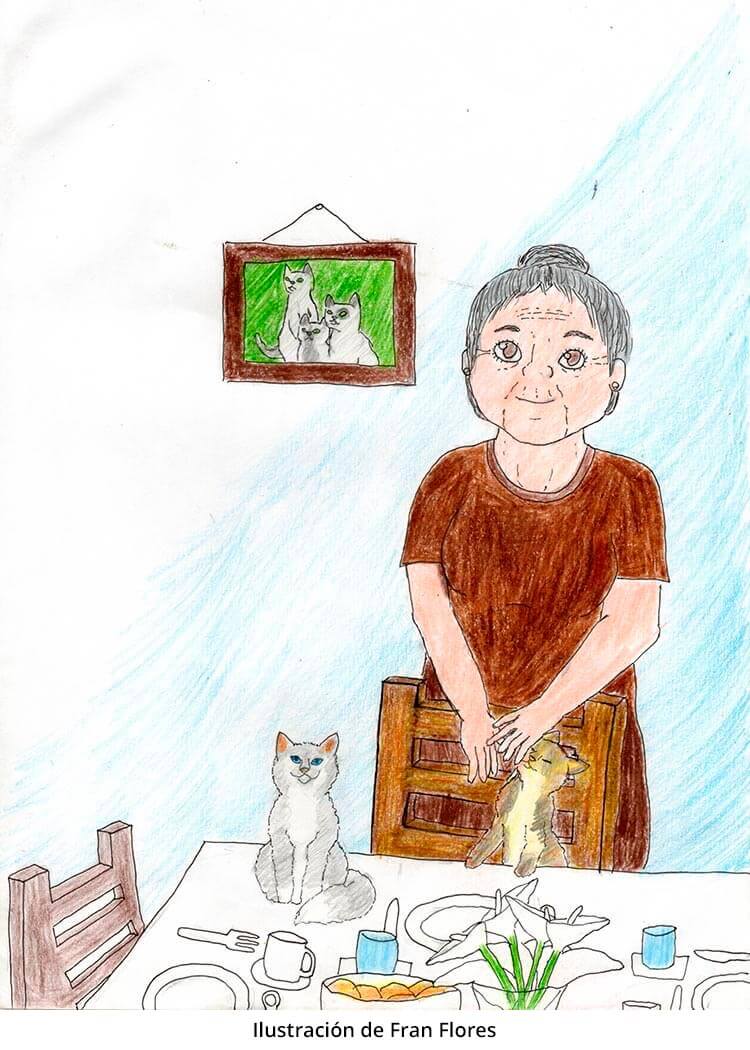

Por su devoción a la Virgen del Carmen –Patrona de Chile– envuelta en hábito del mismo color. Devota de sus gatas angoras Minina y Niñita, felinas de ojos celestes y rabos frondosos como colas de zorro meciéndose al viento. Las tres habían sido esterilizadas a temprana edad. La señora Digna era una agradecida de la vida y de su Dios. En su departamento del primer piso de la calle Quirihue, se sentía inmensamente feliz.

A pesar de no tener hijos, la alegría la habitaba cotidianamente en ese estrecha morada. No era extraño para los vecinos oírla cantar pasillos, rancheras, boleros o tangos. Sin embargo, ese domingo de otoño detenido comenzó a sentir que algo le faltaba, que sus brazos eran demasiado largos y firmes como para abrazar sólo a las angoras. Ese día se lo pasó con una idea fija.

Al día siguiente, mientras caminaba con desgano con Minina en sus brazos, enfiló por la calle Sargento Navarrete cerca de Avenida Manuel Montt. Casi al llegar a Antonio Varas, se fijó en un letrero clavado en la puerta de una casa. Leyó: La Casa del Personaje. Más abajo “Atiende su propio dueño – Óscar González Gutiérrez”.

La señora Digna se preguntó dos cosas simultáneamente. Si sería el hijo de los González de Talca, sus vecinos de la niñez. Y qué perdería si entraba con Minina a curiosear unos momentos. Se decidió y tocó un timbre vistoso del que colgaba una bailarina de cancán. Mientras esperaba unos instantes, se imaginó que encontraría dentro de los colgadores disfraces conocidos, como gitanas, piratas, conejos, chistes, arlequines, princesas, diablos, muñecas, enanos saltarines, Juanas de Arco, Florencias Nnightingale, payasos, marinos y soldados, mujeres de mala vida, otras vírgenes y mártires. Se sorprendió como una niña cuando la puerta se abrió lentamente. Apareció un hombre flaco con un parrón de pelos ralos sobre una pequeña cabeza. Vestía un impecable terno a rayas y silbando las eses, la invitó a pasar.

–Buenos días –dijo Digna.

–Muy buenosss tenga usted, dama –respondió el hombre, extendiéndole la mano huesuda y suave–. Soy Óssscar el dueño.

– No, señor –balbuceó Digna–. Yo sólo…

– Dígame Óssscar. ¿En qué puedo ssservirla?

-Bueno –dijo ella–, se me ocurrió que…

–Claro, así se empieza –interrumpiéndola nuevamente–. Algo le esstá faltando ¿verdad? Viví en Venecia y ciertamente, usted sabrá… Allá uno aprende con los carnavales que es agradable disfrutar un cambio de personalidad de vez en cuando -.

–¿Cómo supo? ¿Cómo supo que las gatas ya no me llenan la soledad?

–Bueno, señora, ¿cuál es su nombre?

–Digna, Digna Felicidad.

–Mire, Dignita, algo se aprende en los viajess y estadíass en otros países. Cuénteme con toda confianza: ¿qué esstá pasando en su vida?

Este tipo es bien intruso, pensó Digna.

– Lo que pasa es que yo soy sola con mis gatas Minina y Niñita, esta es Minina –enseñándole la gata. ¿Me entiende? De repente, sentí verdaderas ansias de tener una familia de humanos, ¿me comprende? Aunque sea por un día, por unas pocas horas no más.

–Claro –dijo Óscar sobándose las esqueléticas manos–. Usted ha llegado en el momento precissso al lugar correcto. Aquí podemosss proporcionarle lo que usted busca: músicos, consejeros, juglares, héroes, padres de la patria, artistas en general, escritores, todos hombres, aunque de vez en cuando nos llegan personajas del exterior como adivinas, brujas y chuscas. Del interior de Chile, santas y patronas para las procesiones.

–¿Y qué es lo que realmente busco? –se afligió la señora Digna, luego de exhalar un largo suspiro musitó–, un marido y un hijo.

-¡Fácil, muy fácil! Pan comido –dijo Óscar–, pan comido. Voy a mostrarle, dama, unos álbumes con fotos de personajes.

Comenzó a sacar varios de un mueble metálico.

-En estos del lado derecho, hay maridos. En los del izquierdo, hijos. Voy a telefonear a unos clientes. La dejo en su casa, Dignita. Écheles un vistazo mientras voy y vuelvo.

–Pan comido, pan comido –tarareaba Óscar mientras se lavaba las manos en un pequeño lavamanos.

La señora Digna con cierta displicencia fingida, comenzó a hojear los correspondientes a maridos, encontrando algunos tipos de aspecto desagradable, otros que no le sugerían nada. Descubrió casi al final un hombre de mirada triste. “Este es el mejorcito” se dijo y dejó aparte el álbum marcado. Luego hojeó los con rótulo hijos, buscando, rebuscando y mirando con mucha atención dio con una foto de un joven de treinta años. Parecía mirarla con ternura. Escuchó que le decía “Ya pues madre, escógeme”. Retiró las fotos del plástico y las puso sobre el escritorio.

–¿Y cómo anduvo la cosa? –la interpeló sonriendo don Óscar al volver a la oficina.

Doña Digna Felicidad le mostró las dos fotografías y preguntó atropelladamente.

–Cuánto valen y por cuántas horas. ¿Podrá ser el 27 de junio, el domingo próximo? Me gustaría que llegaran al desayuno, como a las nueve –

Don Óscar sacó un papel con membrete de La Casa del Personaje y escribió un presupuesto con tarifas según día y horario, condiciones del trato, porcentaje para el seguro de accidentes de ambos personajes y se lo pasó. Ella se escandalizó con la cifra, cincuenta mil pesos cada uno. Total cien mil pesos. Horario de nueve a once a.m. Pago efectivo, contra aceptación.

–Tendré que retirar unos ahorros del Banco Estado. Usted ¿no podría dejarme los dos en setenta y cinco mil?

–Veamos, veamos –dijo Óscar sacando rápidamente una calculadora y digitando números como loco–, cerremos el trato en setenta y cinco mil y ni un peso menos-

–Bueno. Voy a la avenida Irarrázaval, ya le pago. Hasta más rato.

Salió a la calle con la gata que inquieta, intentaba arañarla. -Tranquila, Minina, le dijo abrazándola y besándola, tendremos papá e hijo. Toda una familia, una verdadera familia, Mini-. Se dirigió al banco casi alegre, como si flotara pese a su corpulencia. Afortunadamente, en la fila de tercera edad, mujeres embarazadas y personas con habilidades diferentes, la antecedía sólo un hombre sin piernas. Retiró el dinero y volvió rápidamente a La Casa del Personaje. Óscar la esperaba complaciente, instándola a que firmara el contrato. Una vez sellado el acuerdo, la señora Digna consultó al dueño:

– ¿Puedo pedir algo?

–Lo que usted mande, siempre que no se salga de las reglas. ¿De qué se trataría, ah? –le dijo Óscar mientras se mesaba el enrejado de cabellos.

–Este… en fin, me gustaría… –se detuvo.

–No se avergüence, amorre. Uno que ha vivido en Europa con su antigüedad y cultura, Venecia ¿se lo dije, no? –

–Sí –sonrió Digna–, lo que quiero es que el padre lleve un cuartito de queso de fundo y el hijo, unas medias lunas que nunca he probado. Me gustaría… –no pudo terminar la frase.

–Relájese, dama. Sus deseos son órdenes para mí.

Se despidieron. Don Óscar le dio un beso seco como lengua de loro en la mejilla izquierda y un abrazo de palitroque con cuerda. Volvió a la calle Quirihue expectante y sorprendida de su decisión. ¡Puchas! – ¿no la estaré embarrando y si me gustan, los quiero como a estas felinitas y me acostumbro a ellos?- Abrió la puerta de su departamento. Se sintió medio borracha por tanta emoción vivida y se acostó vestida, con las gatas sobre su pecho, durmiéndose profundamente.

El domingo programado se levantó al alba. Se bañó rápidamente. Se puso el vestido café más sentador que encontró. Amarró su mata de cabellos grisáceos y hasta se perfumó. Se miró varias veces en el espejo del ropero. Abrió las ventanas de par en par a pesar del frío matinal, mientras aseaba el departamento que pareció resplandecer. Cortó unas calas blancas de su patio trasero. Las puso en un gran florero al medio de la mesa del comedor. Colocó sus mejores cubiertos, vajilla para tres personas y rápidamente se encaminó a la Panadería California para comprar marraquetas recién salidas del horno. A las 9 en punto sonó el timbre. En la puerta había un hombre enjuto vestido de negro con el rostro inexpresivo a no ser por sus ojos tristes-tan tristes. Sesenta años, calculó. La saludó inclinando la cabeza.

–Usted es el padre –dijo doña Digna. El hombre movió la cabeza levemente–. Pase usted, adelante. Siéntese en la cabecera de la mesa, por favor.

El hombre se sentó mirando fijamente hacia un cuadro de gatitos blancos que colgaba bien arriba de un muro. Sonó nuevamente el timbre a las 9:05. Era el hijo. La señora Digna vio a un joven de aproximadamente veintisiete años, de ademanes tiernos. Quiso abrazarla y luego retrocedió. Con soltura lo conminó a entrar.

–Pase, hijo, adelante. ¿Trajo las medias lunas?

El joven le pasó un cartucho de papel con el logotipo Panadería San Camilo. Puso los panecillos sobre una panera que lucía un albo pañito tejido a mano. Lo invitó a sentarse al lado del padre.

Los dos hombres se quedaron en silencio mientras la escuchaban parlotear en la cocina. Les preguntaba atropelladamente sobre sus actividades diarias y semanales. Que cómo les iba en sus trabajos, si almorzaban todos los días. Que la familia que desayunaba unida, permanecería unida. Hasta llegó a bromear con el hijo inquiriendo si estaba enamorado y de quién, pues le sentaría bien convertirse pronto en abuela.

Las gatas parecían comprender la solemnidad de este rito matinal limpiando sus cuerpos con sus pequeñas lenguas. – No son muy conversadores estos personajes – reflexionó Digna. Así serán los hombres, sentenció para complacerse. A falta de pan, buenas son las tortas, concluyó. Ofreció a su familia temporal, té, café, chocolate, mermeladas de damasco y de alcayotas con nueces elaboradas por ella misma, queso, medias lunas y marraquetas aún tibias.

Mientras desayunaban, el padre sacó el diario y comenzó a leer el obituario. Por su parte, el hijo movía las manos y la cabeza haciendo sonar sus zapatos sobre el suelo de madera, mientras la miraba sonriente, como si escuchara música de un diskman.

No me da esférica este chiquillo, constató Digna. Sin embargo, comenzó a contarles de Minina y Niñita, de cuán cariñosas solían ser con ella cuando estaba sola, de la comida con que las alimentaba, de cómo florecían sus calas en el patio, de lo bonitos que se estaban dando los limones, de lo mucho que los quería a ellos –los silenciosos–, de cuánto los necesitaba y de cuán feliz era esa mañana de fines de junio. Les ofreció repetición de té y chocolate dos veces. Padre e hijo los bebieron gustosos sin dirigirle la palabra. Después se sentaron con cierto recelo en el sofá donde dormían las gatas.

–Bueno, madre –dijo el hijo.

–Bueno, vieja –dijo el padre–, iremos a estirar las piernas un ratito. Parece que luego va a largarse a llover a cántaros.

–Sí, la radio anunció que lloverá dos días seguidos en Santiago. ¿No pueden esperar un momentito siquiera, ah? –les preguntó Digna.

–No –contestaron padre e hijo a coro–, las reglas son las reglas.

Se despidieron de ella distraídamente. Tal vez por el exceso de medias lunas y marraquetas, imaginó Digna. La mujer se quedó con una real sensación de abandono y desencanto. – Así son las familias, se dijo intentando tranquilizarse – . Después de todo son hombres, añadió como si fuera experta en casimires y gasas. Al día siguiente, calculando que Óscar González Gutiérrez tendría abierta La Casa del Personaje, se dirigió a la calle Sargento Navarrete y pulsó el vistoso timbre.

–¿Y, qué tal doña Dignita, cómo estuvo su domingo, cómo anduvieron mis personajes?

Ella estaba bien molesta. No hallaba cómo decirlo

–Más o menos no más, don Óscar, regularcito –le respondió casi gritando y con mucha rabia contenida–. Eran bien callados. Me lo hablé todo. Yo creí que desayunar en familia sería una linda experiencia.

El tipo sobándose el parrón capilar, le retrucó.

–Pero Dignita, amorre. ¿Usted quería lo ideal? ¿Usted quería Lo Imposible?

Nota para quien lee: este cuento fue escrito antes de conocer Venecia. Mi hermano Miguel me pidió – mientras viajábamos en los buses acuáticos – que escuchara con atención el dialecto de unas señoras venecianas que estaban sentadas cerca nuestro. Y oí el amorre y oí cómo pronunciaban la ese como si fueran dos o tres eses.

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/