por Edmundo Moure

Un título que quizá nos induce a pensar en una catástrofe inminente, en la dispersión de este extraño sino y atributo marcado por el pulso de Cronos en el que se desliza nuestra existencia, como equívoca posibilidad de caminos y opciones y también como ineluctable arribo al desenlace del misterio de la vida, porque:

Vuelan los días entre neblinas y cerrazones

mis pesares vuelan con las hojas del otoño,

la neblina penetra en el alma de todos,

hemos perdido nuestra sombra…

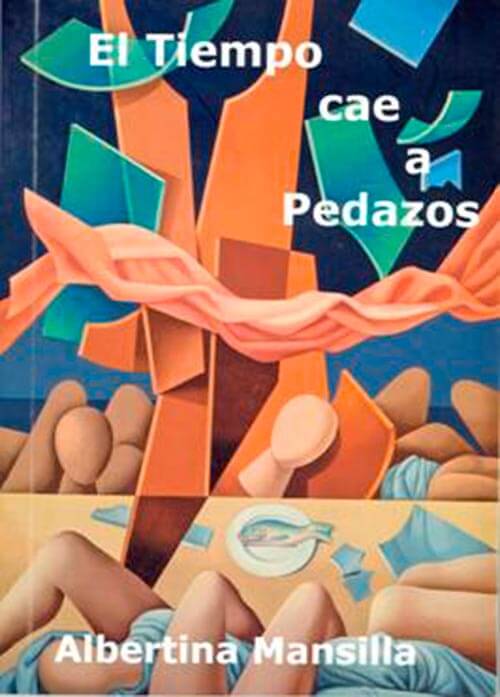

Es la primera estrofa del perfecto poema que da título a este hondo poemario de Albertina Mansilla, poeta y maestra nacida en Curamín, Chiloé Continental –como llamamos a la extensión del archipiélago mágico en el Chile unido a la cordillera de Los Andes-, aunque nuestro Chilhué, tierra de pájaros estridentes, según su toponimia, es una isla dondequiera que esté, más que por un sentido de aislamiento, por una identidad asombrosa que ha logrado mantenerse, pese al asedio de modernidades varias y abundantes trapacerías de tanto invasor inadvertido.

La poeta, sin embargo, recoge morosamente los trozos de su indivisible temporalidad, los une como alfarera de innúmeras vasijas, sentada sobre la piel húmeda y rumorosa de su tierra, para regalarnos este canto que se alza como sinfonía en tres movimientos musicales: El Tiempo cae a Pedazos, Horas Muertas y Fragmentos del Pasado, logrando la unidad esencial de una voz armónica en la expresión de su particular melancolía del sur, sólida en su proposición estética y eficaz en su lenguaje de ambientes, paisajes, imágenes y metáforas.

Nuestro viejo amigo, el poeta y ensayista Sergio Macías, radicado hace décadas en Madrid, escribe un certero y encomiástico prólogo para esta obra, que él recibió al otro lado del mar, o del “charco”, según dicen los gallegos, experimentando similar asombro jubiloso que el producido en mí. Sergio nos habla de la poesía lárica, a propósito de Jorge Teillier, de Juvencio Valle y de Efraín Barquero, ejerciendo en el poemario de Albertina este prurito de calificación que casi siempre intentamos para ordenar ideas y proposiciones del arte.

Solo que los espacios del lar de Albertina Mansilla son mucho más extensos y amplios que la casa de madera con su fogón -alma ígnea de todas sus habitaciones-; más que el huerto donde verdean las manzanas su promesa espirituosa de ese zumo que llamamos chicha, en lengua mapudungun o en quechua, brebaje que acompaña y conforta las mingas ; más que el acotado paisaje que se contempla a través de las ventanas flanqueadas de tejuelas…

El lar de Albertina es el mundo único chilote, hecho de lluvia, helechos, nalcas, viento arrebatado, rocío marino, vacas, ovejas, arcilla germinal que se arremolina y cae desde los acantilados para besar el mar; el lar de Albertina es Chiloé y su gente, esa morada que vamos a guardar en el arca del corazón, si hemos sido huéspedes agradecidos y felices.

La poeta recorre su tierra amada en la carreta ávida de la infancia, no porque el tiempo pasado haya sido mejor o dichoso, sino porque su imperativo es recuperarlo, reconstruyéndose a sí misma con la greda de la memoria, para conseguir ese Azul que es: Nacimiento de la luz/ en el vaso de Dios./ Baile de los enamorados/ en un salón vacío/ pintado de azul.

Un libro que he leído y releído con la dicha de una revelación, percibida, en mi caso, como acento entrañable, siendo como soy y me declaro: un chilote converso. Sí, porque al conocer su territorio, hace treinta y seis años, me sentí escogido por él, de alguna manera misteriosa e inefable, lo que ocurre de modo similar cuando nos enamoramos, es decir, cuando somos elegidos por el amor, ungidos a su dulce y doloroso yugo.

Como Albertina, amo el azul que nos regalan los mares, que se hace más intenso, tal vez, en las riberas de Chiloé asomadas al Pacífico. Pero ella, la poeta, lo dice mejor que yo:

Amo el color de la niñez

lejanía, aire posado

lejanía de la voz del moribundo

eco que musita el último aliento

en su lecho de hojas muertas.

También se percibe en este libro un acento desgarrado por los embates de la muerte, la soledad, el abandono, la pérdida de seres y lugares que se extraviaron en el laberinto del tiempo.

No obstante, de la misma saudade brota la fuerza de la esperanza, porque la tierra entrega a la poeta su propia capacidad de renovación telúrica, la que no solo estalla en pródigas manifestaciones de la naturaleza, sino que está presente en la más rica y feraz de todas las mitologías que atesora nuestro “largo pétalo de mar y vino y nieve”, como cantó otro de los grandes poetas del Sur para describir el estrecho y sinuoso país que habitamos.

Y así lo canta Albertina, en Fragmentos del Pasado:

La tormenta a veces no quiere retirarse,

y se queda allí con su lagrimeo de vieja rezongona

se deprime, se empapa hasta el alma,

pero no ceja en su afán y en su porfía

todos quieren que se vaya, que se ausente de la aldea

ella sigue con su llanto sin sentido.

El viento atormentado aparece con su furia,

y se vuelve insoportable, destroza todo lo que ve

los árboles tiemblan a su paso

y la lluvia se seca las lágrimas con su manto de

humedad,

y se aleja lentamente con sus pasos de rocío,

pronto sale el sol

y el arcoíris forma un puente de unidad,

los niños corren y se trepan a la cinta de colores rumbo

al sol

las aves los acompañan en un viaje interminable,

rumbo a la eternidad y al olvido.

Celebremos esta epifanía de la lluvia que Albertina Mansilla nos regala hoy, como quien ofrece los tesoros marinos de la Pincoya, engarzados en sílabas de poesía esencial, en grandes hojas de nalca, como los folios de un libro que volveremos a desplegar en todas las estaciones.

Edmundo Moure

Junio 28, 2019

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/