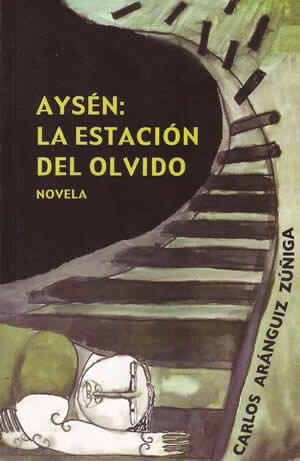

Autor: Carlos Aránguiz

Novela 1995. Editorial forja. 125 páginas.

Por Juan Mihovilovich

“Pero ni aun comprando anticipadamente el nicho, Robertito, podrás decir que estás preparado a morir si no has vivido la emoción incomparable de subirte a un tren…” (pág. 108)

La noticia surgió tan inesperada como insospechado fue el lugar de destino. De la noche a la mañana Joaquín es designado Inspector ferroviario de una estación inexistente: Lago Verde, en los límites fronterizos con Argentina de la lejana y perdida Región de Aysén. La alegría de su nombramiento deviene luego en el periplo que el personaje ha de afrontar. Toma una embarcación en Chiloé y arriba a Puerto Aysén desde donde comienza a ubicar su lugar de destino a bordo de un camión del ejército que una vez al mes viaja a ese apartado rincón del mundo.

El caso es que Joaquín se instala finalmente en esa comuna desprovista de todo interés mundano. Unos cuantos caseríos constituyen el paisaje arquitectónico inmerso en una naturaleza exuberante cuyo centro vital lo constituye un lago de color turquesa inserto en un lugar montañoso y casi inaccesible. Allí, premunido de un par de viejas maletas, Joaquín muestra con orgullo el Decreto Oficial de su nombramiento como Inspector de ferrocarril. Como es obvio los interlocutores lo miran con escepticismo y burla: no es posible que la idea de un puesto ferroviario se instale en un sitio donde ni siquiera existen rieles y la posibilidad real de estructurar una vía parece cosa de locos. Y en algún sentido la locura es cierta. El nuevo y flamante Inspector arrienda un par de piezas y luego acomoda progresivamente un inmueble como futura oficina de ferrocarriles. Poco a poco su figura se convierte en una suerte de autoridad local y forma parte de ellas en cada uno de los festejos oficiales. Solo que el ferrocarril no es tal. No puede serlo y en su imaginación estructura la idea de que en algún momento se hará realidad.

Allí conocerá a doña Carmen, una residente bondadosa que lo acoge. Al mestizo Raimundo que será una especie de estafeta que secundará en sus funciones habituales: como un autómata hará el aseo diario del frontis de la oficina, que ya tiene un letrero distintivo y en consecuencia los habitantes del pueblo asumen que el ferrocarril quizás sea un proyecto de Estado.

En toda esta fábula mágica Aránguiz da muestras de una especial sensibilidad para ir evidenciando la soledad de un personaje de antología. Joaquín se nos muestra como parte de un territorio inhóspito, desligado de los circuitos públicos, pero a su vez como un transeúnte que viene a despabilar esa modorra ciudadana de los escasos habitantes de una región azotada por la lluvia y la nieve y sumergida en bosques milenarios, donde la selva fría se apodera del entorno con una persistencia indomable.

Allí, convertido en el visitante que sacude los sueños inmóviles, Joaquín será el portador de un sueño verdadero, así sólo sea una afiebrada utopía. Esa conjunción permite atisbar el dilema de una zona que todavía no figura en los diseños gubernativos, apenas un espacio perdido en el sur del continente, carente aún de una modernidad que un día se hará inevitable, pero que a ojos vista el narrador nos presenta como un lugar mítico, donde la persistencia de un ingenuo desequilibrado colocará en la retina y el alma del lector un mundo de ternura y extrañeza que resulta a todas luces imperecedero.

Que el personaje central sea viudo y que mantenga una esporádica comunicación con una hermana vía epistolar; que su torpeza y temor a reenamorarse de Rosario, la nueva profesora del colegio local haga huir a la virtual enamorada; que su relación con doña Carmen desde la perspectiva del hijo postizo que la acompaña en la soledad de su muerte mientras la avioneta que la trasladaría a Coyhaique deba devolverse a su lugar de origen; que le muestre alegóricamente a Robertito, un niño del lugar, las bondades y maravillas del tren, son todas historias hiladas y subsumidas en la idea central que Aránguiz ha logrado colocar como bastión de una irrealidad paradójicamente indestructible: la configuración de la estación de ferrocarriles en Lago Verde.

Y allí, enfrascado en la expectativa de quien no abdica del propósito de su existencia, el Inspector de una estación olvidada y remota pasará de la muerte a la inmortalidad y el final no será otro que mimetizar la figura humana con las líneas de un ferrocarril dibujado en la nieve como el sueño evanescente que el sol derretirá en algún momento, sin que queden otras huellas que la de su pertinaz y maravillosa obcecación.

Una novela breve que deja la impresión de que la vida soñada tiene sentido en las antípodas del mundo oficial, reafirmando aquello de que en la buena literatura todo es posible, narrada de una manera cercana, dócil, como si un amigo próximo contara una historia doméstica en su cotidianeidad, inesperada en su desarrollo y asombrosamente trágica y bella en su desenlace.

Y que, como corolario, deja en el alma una sensación de inolvidable empatía con el personaje central, una especie de Bartebly sureño incrustado en un territorio inexplorado, donde el invisible sonido de una febril locomotora preanuncia el despertar ineludible de un país que un día descubrirá un futuro esperanzador desde su transitorio olvido.

Un libro muy bien escrito, con ribetes dignos de la mejor poesía, que vale la pena releer, sobre todo en tiempos donde el acoso tecnológico nos sume en una creciente indiferencia por esa naturaleza que Joaquín persiste en mostrarnos como algo vital, todavía perdurable y trascendente, con su imaginario ferrocarril a cuestas.

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/