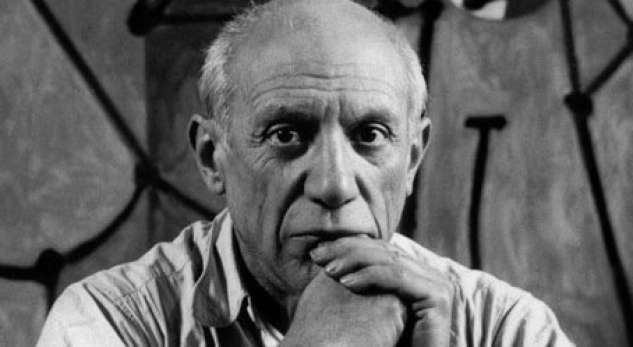

“Yo no me vendo a mí mismo”. Picasso

“Yo no me vendo a mí mismo”. Picasso

Por Edmundo Moure

Pierre Le Guenec, electricista del pintor Pablo Picasso, que acompañó al celebérrimo artista durante sus últimos años, hoy jubilado, junto a su mujer, Danielle, ambos septuagenarios, han sido condenados por la justicia francesa a dos años de cárcel, por haber escondido doscientas setenta y una obras del malagueño. Tanto el marido como la esposa alegan que aquella voluminosa “muestra” fue un regalo que Picasso les hizo, en retribución a sus servicios y probada fidelidad. Los jueces no les creyeron; tampoco la Picasso Administration, empresa (¿transnacional?) que representa a los herederos legales de Pablo. Asimismo, numerosos críticos de arte pictórico, que se hicieron parte del juicio contra la pareja sustractora, señalaron que la recuperación de este patrimonio es importante para completar el notable ciclo histórico en el proceso creativo de este coloso universal de la pintura.

La familia Picasso, representada por su hijo Claude, reclama la posesión de esta obra hurtada a su ya formidable patrimonio. Los críticos –esas novias eternamente despechadas del talento creador- se suman a los requerimientos, en espera de alguna tajada por su trabajo de analistas a sueldo de la creación ajena con expectativa mercantil, aunque en la extensa historia del arte hayan preterido a genios como Van Gogh, Gauguin, Cervantes, Joyce, Proust y tantos otros.

Y resurge una vieja cuestión: ¿de quién es la propiedad del arte producido por quienes conocieron la consagración en vida y también por aquellos olvidados de su tiempo? Si nos remitiéramos a dos casos emblemáticos, como Cervantes en las letras, y Van Gogh en la pintura, es muy claro que los propietarios herederos comenzaron a gozar de los beneficios de aquel arte sublime mucho después de la muerte física de ambos. Si ellos hubiesen obtenido la milésima parte de los jugosos réditos de editores, representantes y especuladores varios, habrían disfrutado de la abundancia de bienes terrenales, por lo común escatimados a los creadores por una sociedad entregada, en cuerpo y alma, al becerro de oro, en pro de un falso individualismo que sólo beneficia a inescrupulosos y audaces.

Paula Muñoz Hornig, en su ensayo sobre la obra de Miguel de Unamuno, “Niebla, niebla, lux…Estética de la resurrección a partir de Niebla”, nos dice:

“El arte puede ser entendido como la síntesis de lo útil y lo inútil: el simple goce estético puede restablecer o alterar el orden del mundo. El arte es locura, fantasía, asfalto, pecado y redención y, a la vez, no es nada de aquello. Una pintura colgada en un museo no da de comer a los pobres, no da justicia al esclavo, no paga el alquiler ni la quimioterapia. Mas, sin una Gioconda, el porvenir no sería tan esperanzador. No enaltezco al arte como luminaria suficiente para un túnel oscuro y precario, pero el arte, nuestro arte, no puede ser en vano”.

En la Edad Media, el artista estaba constreñido a crear sus obras bajo la supervisión de los poderes de su tiempo: la Iglesia, el Rey, la nobleza feudal y los señores mercaderes que le encargaban y financiaban sus trabajos. El creador era, además, un simple artesano al servicio de Dios, quien le había proveído del talento para desempeñar su oficio. Simple mandatario, el artista subyugaba su ego a la suprema magnificencia. Así, un escultor y arquitecto como el Maestro Mateo (1150-1217), de quien ni siquiera conocemos su completa filiación, construye obras escultóricas extraordinarias, entre Cluny y Santiago de Compostela. En la capital cristiana de Galicia, levanta Mateo, en el frontis de la preciosa catedral, el célebre Pórtico de la Gloria, que impresiona y conmueve al visitante despierto, e intriga a los estudiosos… Bajo el atrio, hay una figura en piedra, tallada como al desgaire, de un metro y veinte centímetros de alto, que representa a un hombre arrodillado, con escasos detalles corporales y fisionómicos. Se diría que el artista esculpió, a propósito, un autorretrato que le afea y desmerece, expresión de lacerante humildad… No fue el Maestro Mateo, en ningún caso, el dilecto de las musas, el ungido por Parnaso; tampoco el creador que busca el reconocimiento del mundo y la retribución pecuniaria espléndida, como sucediera con Pablo el Malagueño o con Salvador Dalí, de caminos ideológicos opuestos, pero parecidos frente al lucro vanidoso y al aplauso universal que muy pocos logran en el “oficio inútil”.

Bastaba al artista medieval recibir una compensación, por cierto modesta, de parte de su Señor, como lo atestiguara, en las postrimerías del Renacimiento, el propio Miguel de Cervantes, en sus zalameras cartas a empingorotados mecenas… En el archivo de Compostela se guarda un documento decidor, escrito en el año 1168, que atañe a Mateo Constructor:

«Conviene a la regia majestad atender mejor a aquellos que le son conocidos por mostrar obediencia fielmente, y especialmente a aquellos que son notorios por dedicar sus servicios a los santuarios y lugares de Dios. Por estas cosas yo, Fernando, rey de las Españas, por amor de Dios, por quien reinan los reyes, y por la reverencia de Santiago, amadísimo patrón nuestro, como pensión, te doy y concedo a ti, maestro Mateo, que posees la primacía y el magisterio de la obra del citado apóstol, cada año la percepción de dos marcos a la semana, sobre mi mitad de moneda de Santiago, y que lo que falte una semana sea suplido en la otra, de manera que esta percepción te represente 100 morabotinos anuales. Esta pensión, este don, te doy durante toda tu vida, para que siempre la tengas, y para la obra de Santiago, y sea mejor para tu persona; y aquellos que vieran, velen y se dediquen con afición a la citada obra. Fernando II de León a 23 de Febrero del año 1168.»

Cuántos creadores de las diversas artes, en nuestra modesta aldea del Último Reino, estarían dichosos de una pensión semejante, aun cuando no seamos capaces de estimar su monto respecto a las exigencias vitales de hoy. El lector perdonará a este escriba, que en medio siglo de escritura no ha recibido ni cuatro calderillas por “derecho de autor”, que declare no sentir antipatía, ni menos moverse a una admonición ética, ante el supuesto hurto del matrimonio Le Guenec infligido al fastuoso patrimonio de los Picasso, porque ha sostenido, y aún sostiene, que sus humildes palabras literarias, una vez salidas de su pluma o de su computadora, pertenecen a todos, incluso a los astutos plagiarios de copy page y buena oreja.

Y no deja de pensar este escriba que no es casualidad que Pierre (Pedro) Le Guenac haya sido electricista del gran Pablo, es decir un protector de la luz y todo lo que ello significa para un artista plástico… Nadie conoce, de buena fuente, cuál habrá sido la relación de estos dos personajes, uno iluminado y otro iluminador, en aquellos años de oro de París… Tampoco se le escapa al tenedor de libros una coincidencia que pudiera considerarse, a la vez, escolástica y metafísica: ambos eran, con todo respeto, Pedro y Pablo.

Me siento cercano a los Le Guenac… Me hubiese gustado contemplar el dibujo auténtico de una bailarina pintada por el Malagueño, colgada frente a mi pequeño escritorio… Quizá qué maravillas en prosa me hubiesen inspirado sus gráciles movimientos.

El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…