Por Virginia Vidal

Entonces, trabajábamos en Pekín, allá por 1962. Francisco Coloane y yo, fuimos al museo a ver el famoso sismógrafo chino. Él quedó deslumbrado viendo el admirable artefacto rodeado de sapos de bronce.

Al menor movimiento de la tierra, caía una bola en las fauces de un sapo con perfecta puntería.

Estuvimos largo rato en silencio contemplando el sismógrafo hasta que Francisco dijo:

“Estos sapos me recuerdan algo… Te voy a regalar un cuento que yo no escribiré jamás”.

Entonces me contó este extraño relato.

Se convirtió en capítulo en la novela aún inédita que escribí en Caracas. Allí la leyeron sólo tres personas: el Padre Barnola S.J., eminente crítico literario, quien me hizo atinadas observaciones, Isabel Allende y su madre Panchita Llona. Cuando retorné a Chile, Coloane la leyó en una de las estancias en su casa de Quintero.

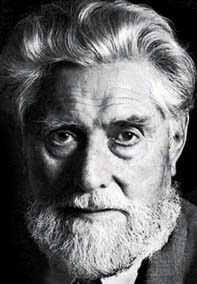

Ahora, a cien años de su nacimiento (19 de julio de 1910), lo publico, como homenaje a su generosidad y al permanente estímulo que me proporcionó cuando yo empezaba a novelar.

JUEGO DEL SAPO

—»Corazón de escarcha se fue de la estancia fija la mirada frío el corazón toda la peonada sintió al ovejero… «

-¿Cordero es tu nombre o apodo?

—Ya ni me acuerdo —Cordero tararea, después dice—: Acaso ese nombre me lo endilgarían en la tierra del coirón…

—¿Qué?

—… pasto tan duro que le gasta los dientes a las ovejas. Ya le dije, niño, por allá pasé la mayor parte de mi vida con su abuelo. ¿No sabía? El padre de su padre también se llamaba Reymundo, pues…

—¿Mi padre?

—… gaucho como el que más, anduvimos cazando focas y lobos de dos pelos; juntamos plumas de avestruz, trocamos pieles de huillín y lavamos oro. Hicimos de todo, menos cazar indios.

—¿Qué diablos es eso de cazar indios?

—Indios es un decir. Eran los originarios de esas regiones. Para que no robaran ovejas, en fin, para quitarles las tierras. Empezaron cortándoles las orejas, pero eso no bastó; los estancieros impusieron que los cazadores les llevaran los testículos de los hombres y los pechos de las mujeres. Tampoco les bastó, entonces exigieron la cabeza completa. Si hubo uno, un rumano, famoso por cazar onas, yaganes y qaweshqar, que es el verdadero nombre de los alacalufes. Con decirle que ése hasta moneda acuñada con su nombre tuvo. ¿Quién no conoce su foto junto al hombre desnudo y tumbado por él? También hubo un cazador que en un año se ganó cuatrocientas doce libras esterlinas por otras tantas cabezas bien rebanadas que entregó a sus patrones. ¿Ve? El cazador de marras era Míster Leemans: rebanó más de una cabeza de hombre por día. Para celebrarle su buena puntería, sus compañeros de caza le dieron una fiesta regada con champaña.

—¿Y todo eso pasaba aquí, en este país?

—Hijo, ay, ay, ay. ¿No ve? Aquí pasan cosas. Y se echan al olvido…

—¿Tú naciste entre esos alacalufes?

—No. Más al norte. En la Isla Grande. No conocí padre, porque apenas vine al mundo, él se fue a trabajar más al sur en una comparsa de esquila y desapareció en un lugar donde no estuve nunca, pero que mucho después pude hallar en el mapa.

—¿Y tu padre desapareció así, no más? No sería que los abandonó?

—El abandono es normal, pero no fue el caso. Desapareció con otros cien chilotes. Dizque en Caleta Tortel, la Compañía no les quería pagar cuanto les adeudaba y el capataz Esteban Lucas Bridges los hizo envenenar a todos…

—¡No embromes! ¿Cómo se te ocurre que van a envenenar de un golpe a un centenar de hombres?

—No se me ocurrió a mí, sino a la Compañía Ganadera del Baker.

—¡De ese crimen se sabría!

—Nunca se supo y ocultaron la verdad diciendo que habían muerto de escorbuto. También contaron el cuento de que habían recibido unos sacos de harina contaminada con antisárnico. ¿Quién se va imaginar a un chilote conociendo las nalcas, canelos y cuanta hierba hay, enfermo de escorbuto? Y murieron como pescados bajo el mar. Tanto es así, que hay un lugar que llaman Isla de los Muertos donde los enterraron a todos…

—¿Por qué no fuiste a averiguar?

—Era mi propósito cuando salí de mi casa a los once años, pero de trabajo en trabajo, fui a dar a lo más austral de la Patagonia. A mi casa volví muchos años más tarde, para encontrar la tumba de mi madre y otros parientes cercanos. Ya no me acuerdo dónde, pero tengo patente un mausoleo con dos camas barnizadas color nogal oscuro, velador y un florero, choapinos, frazadas. Nunca sabré si capricho o cumplimiento de un sueño.

—No me hables de tumbas ni cosas parecidas… ¿Por qué no volviste a tu pueblo?

—Nadie volvía cuando ya te atrapaba el país del viento, donde los ramajes y hasta los troncos siguen las huellas del humo. Todos los hombres partían. Yo tomé la decisión cuando mi madre fue a vender el último almud de papas y ya no quedaba ni harina en la casa. Trabajé en una pulpería, para los mandados. En un frigorífico trabajé. Después hice de todo: peón, carretero, ovejero, agarrador, vellonero, prensador, latero, hasta que me convertí en esquilador. No le miento si le digo que llegué a trasquilar cerca de cien ovejas por día cuando los mejores llegaban a cincuenta… Curioso, esos animalitos, son lo único suave de aquellas soledades.

—A lo mejor, por eso te dicen Cordero.

—Bien puede. O será que el nombre es destino —sonríe entre socarrón y nostalgioso— ¿Quién sabe?

—¿Siquiera tuviste momentos de buena vida?

—Uf… Un mundo bruto de hombres solos. Prohibido recibir matrimonios en las estancias. Pasaban cosas bochornosas. ¡Si había hombres que se disfrazaban de mujer! Se vendían para juntar plata y, llegado el momento, gastarla con mujeres de verdad.

—Y el abuelo ¿qué hacía por allá?

—Lo conocí muy temprano, a poco de haberme incorporado al trabajo en una estancia, cuando me fusilaron entre un montón de huelguistas.

—¡Fusilado! ¿Estás loco?

—Así no más fue. Todos amarrados ante un peñón y dan la orden de fuego. No sé cuánto tiempo pasaría. Pasa por ahí don Reymundo y entre tanto cadáver me descubre a mí, malherido, pero no muerto. Me arrastra a la cueva de un puma y me empieza a curar… Desde allí veríamos rociar con kerosén a los fusilados. Hicieron tamaña fogarata… Pasamos tiempo sin poder comer porque el estómago no aceptaba carne. Caminamos leguas y leguas, sólo mascando brotes de coirón. Hambreados.

—Pero ¿por qué los fusilaron?

—Ya no aguantábamos tanta injusticia y nos alzamos. Pero nos aniquilaron. Nos torturaban y nos hacían cavar nuestras propias fosas, después nos fusilaban. Esa es, pues, la verdadera historia, no la han escrito ni la enseñan en la escuela. Acabaron con mil quinientos huelguistas, por lo menos. Nos robaban los caballos, los aperos y los recados, hasta los perros, que esto es peor que cortarle las manos a uno…

—Y mi abuelo ¿quién era?

—Demoré en saberlo. Allá los hombres llegan a trabajar por sólo un tiempo y se van quedando, como si la soledad los amarrara. Parece que lo estuviera viendo: bien cacharpeado, de jockey, la capa de guanaco, pantalón de montar, envueltas las piernas en piales.

—¿Muy joven?

—Un cincuentón imponente… Él me resucitó, pero antes me había enseñado a leer. «Bakunin»: esta fue la primera palabra que supe deletrear. Bakunin y Tolstoi, Facón Grande y el Cristo Kurt Wilckens, con la ayuda de su abuelo, me enseñaron a ser hombre de veras.

—¿Quiénes son ésos?

—El resumen de un sueño. Ya le explicaré otro día… Volviendo a don Reymundo, él por nada hablaba de su vida, algo normal en los hombres de allá. Pero con los años fui armando el rompecabezas. Algún bolichero me dio a entender que lo habían hechizado.

—Cordero, no embromes ¿Me vas a contar un cuento de hadas? ¿Quién era la bruja?

—¡La Potra! Peor que bruja.. Empezó, cuentan, como regente de un quilombo, famosa casa de niñas donde se jugaba al sapo. Quien lo diría: ella, fugada del fin del mundo, habría de hacer estirpe.

—Bueno, cómo era la Potra?

—La piel tersa de los inviernos de nieve se le estiraba en los pómulos y bajo los párpados carnosos los ojos parecían mirar siempre muy lejos, como si ese horizonte le quedara estrecho. Acaso todavía tenía adelante a los guardias blancos matando, arrastrando a la gente de su aldea, mientras otros arrasaban con las joyitas y hasta los objetos de su culto. No. Ya no la perseguirían: ahora ella misma podía tener su propia guardia bien armada y abastecida. Qué cosa… Pronto se dio cuenta del efecto de su voz ronca ahí en el último rincón de la tierra donde iban a varar hombres de los mundos más remotos…

—¿Y el sapo?

—Es un juego muy antiguo donde se lanzan monedas al hocico de un sapo de metal. Dicen que lo trajo un chino y lo usaba para adivinar los temblores… Pero la Potra inventó un sapo único. Su cuerpo echado atrás, se levantaba las faldas y, abierta de piernas, dejaba sus partes al aire mostrando el brocal de la vida, eso sí, la cabeza siempre adelante, los ojos fijos en el jugador, sin dejar de sonreír. Prometía que ella sería de quien acertara, pero sólo debían lanzarle monedas de ley… Podía estar horas a la intemperie. La Potra. Cómo olvidar su voz ronquita. Movía la cabeza agitando el pelo recortado sobre la frente hasta más abajo de las cejas. Bajo ese pelo le brillaban los ojos color témpano levantándose hacia las sienes. Nariz de pico de águila. Tenía un no sé qué. De sólo oírle ese acento extraño como lamentarse de ventoleras o quebrarse de escarcha, un hombre se pondría a temblar de gusto…

—¿Y el abuelo?

—Era un varón altanero y bien plantado en aquel entonces. Independiente total. Pero en mala hora trató de acertar entre esas piernas de nieve, aunque nunca se había sabido de un ganador. Unos decían que la Potra se ingeniaba para emborracharlos con su famoso licor de oro antes del juego, otros fantaseaban que en el fondo de su pozo escondía un imán para rechazar las monedas. Acaso los deslumbraría enfocándolos con sus ojos de acero. De seguro, era experta en culebrear de manera invisible. Lo cierto es que uno se cegaba y le temblaba el pulso de puro comer ansia… Y no hubo en la pampa toda ni ruso ni gallego ni yugoslavo ni chileno ni argentino ni alemán ni polaco ni borracho de esos delirantes jactanciosos de sus sobrenaturales potencias, que pudiera fanfarronear de haberle echado el lazo a esa baguala. Su sapo y la matanza de indios la ayudaron para llegar a tener estancia de más de un millón de hectáreas…

—Pero qué tuvo que ver con ella el abuelo.

—Según decían, después de jugar en vano, noche tras noche, una y otra temporada, recibió una promesa de la Potra. Para tenerla ya no le iba a hacer falta jugar, sólo bastaría con que le entregara un peso fuerte, pero multiplicado por uno, por dos, por tres, por cuatro, y así, hasta diez, nada más…Le insistió que hasta diez, no más. Un arriero juraba haber sido testigo de la infamia. Don Reymundo habría sonreído corajudo, prometiendo volver y entregarle peso sobre peso. Se perdió un buen tiempo. Trabajó como demente hasta que apenas pudo con su cinturón. Volvió sobrador al quilombo.

—Y ganó…

—Dicen que pegó un chiflido capaz de atajar a diez percherones juntos. Saludó a la Potra, pidió trago. Primero puso en el mostrador un peso. Al lado, uno sobre otro. Luego, un reluciente montoncito con una esterlina y dos pesos. Otro montón de seis esterlinas. Y fueron creciendo los montones hasta verse siete… Hasta ahí no más llegó don Reymundo. La Potra, riendo con esa amabilidad tan suya, agitó el pelo recortado encima de los ojos, guardó indiferente eso que era una fortuna para cualquiera de nosotros y le dijo que no se preocupara por el plazo, pues su palabra era ley. Después se fue a encuclillar al descampado para iniciar el juego. Él iba a demorar un buen rato en percatarse de que todo lo trabajado y por trabajar, así viviera cien años, no le alcanzaría… Pasaron añares. Don Reymundo nunca volvió a ese quilombo.

—¿Y mi abuela?

—Aguarde, no coma ansia… Él nunca más pudo abandonar esos páramos. No consiguió borrar la vergüenza de haber sido burlado por la dueña del sapo. Supe que era casado cuando una señora no tan joven llegó a buscarlo. Lo acompañó un tiempo y regresó al norte, sola y preñada. Él no le pudo cumplir la palabra de volver muy luego a reunirse con ella: moriría acarreando un piño, de un aneurisma… Yo le había prometido hacer su voluntad. Me vine a darle la noticia a la viuda y a traerle sus pertenencias: papeles, su poncho, el reloj con cadena, unas economías… Y aquí me quedé.

—¿Tú conociste a la Potra, no es cierto?

—Ay, hijo. De algún modo, uno no deja de conocer a mujer semejante. Acaso mis manos le sirvieron de estribo cuando iba a montar o la habré visto envuelta en pieles de huillines que yo mismo cazara… No hay caso, se me quedó para siempre en algún resquicio de la mente su imagen: su cabeza sacudiendo las mechas sobre los ojos implacables, los piececitos escondidos en sus botinas, la corola de su falda de sarga y las randas del refajo. Los muslos de luna y hielo. Ese codiciado pero inalcanzable espejo capaz de reflejar todas nuestras hambres. Su otra boca voraz. La risa falsa. Sólo el viento helado era dueño de oprimir esas nalgas y penetrar a la que desde entonces y para siempre mientan «doña» con sumo respeto…

Cordero calla y luego entona burlón: «… a buscar el oro en penosa marcha y oro a manos llenas, Escarcha encontró».

***

(Escrito en Caracas en 1981)

Como siempre, Jorge Lillo Genial!