Por Daniel Swinburn

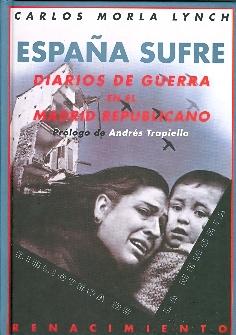

Ve la luz pública por primera vez el diario de Carlos Morla que relata las circunstancias extraordinarias del asilo otorgado a 2 mil españoles en la Embajada de Chile durante la Guerra Civil.

Se conoce hasta en los más mínimos detalles la epopeya del Winnipeg, el barco que a instancias de Neruda y el gobierno radical de Aguirre Cerda trajo a Chile mil 500 refugiados españoles en 1939, terminada la guerra civil. Pero existe otro hecho vinculado a los mismos sucesos en España y del cual se ha escrito muy poco.

Hoy esos hechos ven la luz pública en toda su dimensión gracias a la publicación del diario que escribió el diplomático chileno Carlos Morla Lynch, testimonio único de uno de los actos más heroicos de la historia de la diplomacia chilena: la protección ininterrumpida, durante tres años, de más de dos mil refugiados madrileños tras los muros de la legación chilena en Madrid. Un drama épico, una gran gesta humanista, donde Morla fue un actor privilegiado. La gran mayoría de los madrileños que buscaron refugio en las embajadas madrileñas iniciadas las hostilidades, pertenecía a los sectores más conservadores de la sociedad, que por su posición o actuación contra el gobierno republicano de izquierda de Manuel Azaña, vieron peligrar su vida.

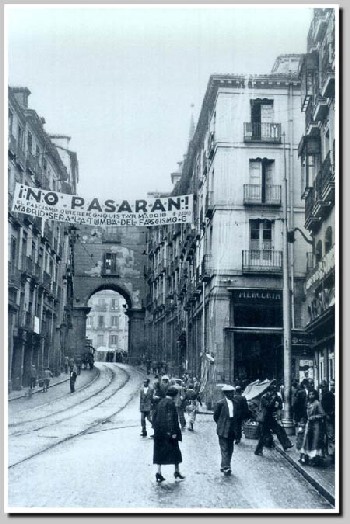

Madrid fue bombardeado y sitiado tempranamente por la fuerzas rebeldes que lideraba Franco, lo que motivó que el gobierno legal de Azaña, buscara protección mudándose a Valencia. Pero la capital se mantuvo sin ser ocupada por las fuerzas rebeldes hasta el final de la guerra y sus habitantes vivieron un largo tiempo en condiciones de seguridad muy precarias. El cuerpo diplomático chileno no se mudó de Madrid y permaneció leal al gobierno constituido, por lo que los asilados que no pudieron obtener un salvoconducto para dejar el país, o bien huyeron o, como sucedió en gran número, pernoctaron durante tres años en los domicilios arrendados por la embajada.

Madrid fue bombardeado y sitiado tempranamente por la fuerzas rebeldes que lideraba Franco, lo que motivó que el gobierno legal de Azaña, buscara protección mudándose a Valencia. Pero la capital se mantuvo sin ser ocupada por las fuerzas rebeldes hasta el final de la guerra y sus habitantes vivieron un largo tiempo en condiciones de seguridad muy precarias. El cuerpo diplomático chileno no se mudó de Madrid y permaneció leal al gobierno constituido, por lo que los asilados que no pudieron obtener un salvoconducto para dejar el país, o bien huyeron o, como sucedió en gran número, pernoctaron durante tres años en los domicilios arrendados por la embajada.

Como relata Andrés Trapiello, autor del prólogo al libro de Morla, «España Sufre: Diarios de guerra en el Madrid republicano», (Renacimiento) al producirse la sublevación militar franquista en contra del gobierno republicano de Manuel Azaña asentado en Madrid, muchas embajadas se encontraban cerradas o a punto de hacerlo, por ser temporada estival, y la mayor parte del personal estaba ausente. Este mismo hecho descolocó a todo el mundo, y personas que pensaron que el levantamiento sería sólo una asonada más no pidieron asilo en un principio, dejando pasar un tiempo precioso que fue suficiente para acabar con muchos en la cárcel o asesinados.

En unas pocas semanas, los tribunales populares y las checas, (policias políticas secretas), llenaron las cárceles madrileñas, y los tristemente célebres «paseos» de los milicianos exaltados dejaban las calles sembradas de cadáveres. El terror se adueñó de los habitantes madrileños especialmente de los grupos que apoyaban a Franco y por miles comenzaron a buscar refugio donde podían.

La Embajada de Chile era una de las pocas que tenían en Madrid en julio de 1936 a su embajador, Núñez Morgado -que era además decano del Cuerpo Diplomático-, y al personal de la legación, al que pertenecía Carlos Morla. A partir del mes de agosto la embajada jugará un papel preeminente, tanto en número de asilados (fue la que más acogió, más de dos mil a lo largo de toda la guerra) como en la dirección y eficacia de las gestiones realizadas en cada momento en el Ministerio de Estado español en cuanto a las evacuaciones.

Se ha estimado, comenta Trapiello, como cifra más aproximada la de ocho mil quinientos el número de refugiados en las embajadas de Madrid. Dos mil en la de Chile. La ocupación se desarrolló sobre todo en los seis primeros meses de guerra y desbordó naturalmente las posibilidades de hospedaje de su sede principal, un viejo palacio en la calle del Prado 26. Al mostrarse insuficiente, en unas semanas la embajada chilena habilitó otros locales más, amparados todos ellos por su bandera. El primero de todos fue un viejo palacio, en Castellana 29, que se constituyó en Decanato de los diplomáticos madrileños; a ese siguió otro más, el llamado Consulado, en la plaza de Salamanca 8; otro piso, viejo dispensario de sangre, en la calle Santa Engracia, más las residencias particulares del personal adscrito a la embajada. Así, por ejemplo, el domicilio de los Morla, primero en el 48 de la calle de la Reforma Agraria y después en Hermanos Bécquer 8, llegaría a albergar a cincuenta y tres refugiados.

Diario 7 de noviembre de 1936:

El aspecto de la Embajada es imponente. El Gobierno, sin preaviso, se ha ido a Valencia, dejando al Cuerpo Diplomático entregado a su propia suerte. No tenemos con quien tratar ni a quien pedirle garantía. Nos dicen que debemos tratar con el Director de Seguridad. Otros dicen que también se ha ido. Entran y salen los diplomáticos, afarolados. Se envía un cable a Chile. Nos quedaremos en Madrid con todos nuestros refugiados y que sea lo que Dios quiera…

«Todo tiene encanto»

Aquella guerra, en la que Morla, salvo la vida, no tenía demasiado que perder y sí mucho que ganar (prestigio profesional sobre todo y acaso ascensos ante lo excepcional de la misión), le interesa casi más desde un cierto punto de vista antropológico. Vive incluso esos momentos con una exaltación tan folclórica como futurista: «El ambiente es de la Revolución Rusa cuando se refleja en el cine». Su dandismo, que parece dejarlo al margen de unos y de otros, lo hará insistir en esos aspectos, que nos ilustran de su personalidad, muy byroniana: «Saldremos con la evacuación mañana, antes del amanecer. Sé que me expongo, que puede haber bombas o asaltos. No me importa… todo tiene encanto».

Diario 8 de diciembre de 1936:

La embajada tiene ya quinientos sesenta refugiados. No se puede ver al embajador a solas. En la mañana se celebran ceremonias: la «primera comunión» de unos «angelitos» y después el bautizo de un niño que nació el otro día en «territorio chileno». El embajador es el padrino. En este momento hay una boda de la que también Núñez Morgado actúa como padrino. Los novios -él es militar- han solicitado a Nena Vilana que se ocupe del ramo y de buscar una habitación para la primera noche. No la hay. Yo propongo que se les ofrezca a los desposados unas píldoras calmantes. La Embajada de Chile es como un pueblo.

En otra ocasión Morla cuenta que algunos abren una botella de coñac para resistir el bombardeo y que «con un par de copas, el drama que vivimos adquiere un aspecto interesante». También se muestra orgulloso de los suyos, su mujer y su hija, y desde luego de él mismo, por obrar como valientes en trances en los que otros, combatientes incluso, han flaqueado. Por eso cerrará su actitud con una frase: «Más atroz pensado que visto. Uno se acostumbra a todo». Por todas estas frases le creeríamos un hombre superficial y ligero, escribe Trapiello, pero no lo es en absoluto. Al contrario, nos confesará muchas veces que los diferentes dramas que le bañan los pies «como las olas de un Mar Rojo» le arrancan las lágrimas. Pero esa es su especial manera de sobrevivir en una ciudad sitiada, un temperamento diríamos muy británico, y lo hizo durante toda la guerra, ya que pudiendo seguramente huir como muchos (su propio embajador, el cónsul Neruda, o el mismo gobierno republicano), prefirió quedarse allí.

La vida de Morla en la guerra se le acabó complicando mucho. Se abrieron ante él dos frentes principales: el diplomático y el humano. Trabaja dieciséis horas cada día, entra, sale, parlamenta con unos y con otros, con altos representantes del gobierno, con los guardias que se le asignan para vigilar su casa y las sedes, doblados a menudo de espías; discute con sus propios colegas, con su jefe… Su posición es más ventajosa que la de la mayoría de sus colegas diplomáticos de otras embajadas, porque conoce de antes de la guerra a muchos intelectuales que ahora son personajes influyentes, pero la brega o el fracaso en sus negociaciones lo dejan extenuado. Así y todo, no abandona sus grandes aficiones personales, las visitas a bares y coctelerías, su flamenqueo, sus incursiones y borneos, su afición a hablar con desconocidos…

A pesar de sus amistades, Morla y Núñez Morgado trabajan casi todo el tiempo con la incomprensión y la hostilidad del gobierno de Azaña y de la prensa adicta, que no ve ninguna lógica en la tarea en que está empeñada la legación chilena, al proteger a muchos de los más conspicuos enemigos del gobierno.

Diario del 27 de enero de 1937:

(El diario) «El Sol» publica un artículo de fondo sobre el derecho de asilo. So pretexto de refugiar a gente en peligro, hay embajadas que son centros de conspiraciones… Chile está pésimamente mal colocado ante el Gobierno legal de la República.

Conviviendo con aristócratas

El diario se va escribiendo solo, día a día, sin faltar uno. La perspectiva, por otra parte, no podría ser tampoco la de un señorito, pues Morla se considera un liberal de izquierdas, antiaristócrata convencido. Esto no quita para que fuera amigo de muchos de esos nobles que le confiesan que «los aristócratas del Frente Popular son mucho más numerosos de lo que se cree». De no pocos de ellos, con los que Morla habrá de convivir, la guerra y el asilo prolongado sacarán insospechadas mezquindades. Y allí está Morla para consignarlo: «Bebé ha conseguido un cuarto de carne de vaca y habrá que encerrarlo con llave. Son como tigres.»

Naturalmente, Morla nos hablará más de los refugiados en su casa, a los que no siempre conoce, desde luego, que de los de la embajada. Nos cuenta que desde el primer momento se organizan en ella, para acortar las horas tediosas del encierro, timbas de bridge, de póquer, de bacará, se construye una rudimentaria ruleta, se preparan funciones de teatro y bailes… «Así y todo no lo pasan tan mal. Se divierten de mil maneras», nos dirá.

A medida que se avanza en el diario se asiste a las complejas relaciones de unos asilados en condiciones de hacinamiento, con serias dificultades para dar de comer cada día a dos mil doscientas personas en una ciudad desabastecida y azotada desde el invierno de 1936 por una hambruna general; o en los problemas de higiene; o en las rivalidades para obtener una plaza en las evacuaciones…

En el diario se lee:

En la Embajada, Pepe, conde de Vilana, está gravemente enfermo, muriéndose de tuberculosis. Ha tenido dos vómitos de sangre en la noche. Todo esto es doblemente trágico y macabro con la aglomeración de gente que, a sus temores diarios, agrega al contagio.

El embajador se preocupa ahora de «asilar», en Castellana 29, a once vacas cuya leche será vendida a un precio módico.

Bajo amenaza constante

Diario noviembre 19, 1936:

Noche pavorosa… A las tres de la mañana nos ha despertado el ronquido de dos aviones que se alejaban y volvían con insistencia. Y, de pronto, cayeron dos bombas tremendas, casi encima, con gran estruendo. Han volado todos los cristales con la sacudida de la casa entera. Todo el mundo ha descendido al piso bajo principal…

Los refugiados sienten recelo de los milicianos que también entran a refugiarse. Permanecemos en silencio en espera de otra bomba…Volvemos a subir… la tertulia que se forma después tiene su encanto. Algunos se han vuelto a acostar y nos quedamos un rato en el salón iluminado tan solo por la estufa. Uno de los refugiados, Ramón, me da una copita de cazalla que me reconforta.

Además de los terribles bombardeos aéreos de las fuerzas franquistas que se suceden casi a diario en los primeros meses, Morla y sus refugiados viven bajo la constante amenaza de asalto por integrantes de las milicias que vigilan la ciudad, instigados por el periódico izquierdista Castilla Libre, o por los temibles agentes del SIM, o por milicianos descontrolados. Viven amenazados incluso por todos aquellos que, sufriendo la gran hambruna que acometió a la población a los pocos meses de guerra, veían entrar en la embajada camiones con víveres procedentes de Marsella vía Valencia; «víveres destinados a alimentar a aquellos fascistas escondidos, contra cuyos familiares, conmilitones y simpatizantes combatían en los frentes de batalla», escribe Trapiello.

Cada persona que le pide ayuda, trae consigo su epopeya. Unas veces son aristócratas; pero hay también monjas, curas, militares, políticos conservadores, estudiantes falangistas y familias: mujeres, ancianos y niños que muchos arrastran tras de sí. Los refugios se convierten en asentamientos, en pequeñas ciudades dentro de la ciudad, donde hay alumbramientos, bodas, decesos, enfermedades, pánico a las epidemias…

Una hazaña la de Morla y sus compañeros de la embajada que escribe una de las páginas más heroicas de la diplomacia chilena.

Morla: Amor y moral

Carlos Morla Lynch nació en París en 1885. Fue heredero de una peculiar estirpe pues su padre, el diplomático Carlos Morla Vicuña, al conocer su condición de hijo natural fruto del desliz de una reconocida mujer de la alta sociedad chilena del siglo XIX, decidió inventarse su apellido. De un juego de palabras entre «amor» y «moral», escribió «morla», apellido que él mismo, con su talento, y luego sus descendientes hicieron muy renombrado. Morla Lynch era hermano de las legendarias «Morla», conocidas por su afición al espiritismo en el Santiago de principios del siglo XX. Casado luego con María Manuela Vicuña, «Bebé», Morla tuvo un hijo y dos niñas, las que murieron en forma muy prematura cuando se desempeñaba en la embajada de Chile en París. Su traslado en 1928 a Madrid, huyendo de la desgracia familiar, le permite conocer a Federico García Lorca, con quien vivirá una estrecha amistad hasta el día en que el poeta es asesinado. Morla terminó su carrera de diplomático como embajador de Chile en París en los años cincuenta. Murió en 1969.

Neruda abandona Madrid

La evolución de Neruda durante la guerra le dejará extrañado a Carlos Morla. Neruda se había hecho nombrar cónsul de Chile un año antes, reemplazando a Gabriela Mistral, lo que le permitía permanecer en una ciudad como Madrid, fundamental para su carrera literaria. En cuanto empieza a ver el cariz que toman los acontecimientos, trata de poner tierra de por medio y envía por delante a su mujer y su hija enferma, engañadas, a Barcelona, con la promesa de que se reuniría con ellas. Nunca lo hizo: ya había decidido quedarse en Madrid con una Delia del Carril cada vez más exaltada e incendiaria, escribe Trapiello. Más tarde tratará de encontrar una salida airosa. Sabe que su Embajada está llena de asilados, y la casa de Morla también, pero… «recibo una llamada de Pablo Neruda y Manolín Altolaguirre. Pablo es de un egoísmo y de un ensimismamiento abrumador, y si reconozco que es un gran poeta, es persona no poética. Llegan a casa. Se trata de un muchacho marino, en peligro, perseguido. Lo de siempre. Debo meterlo en casa o en la Embajada, pero Pablo, él, con su Consulado vacío… ¡Ah, no! No lo puede hacer…», se lee en el diario de Morla. «Huye el Gobierno a Valencia… Nos quedamos con nuestros refugiados, cuatrocientos, y que sea lo que Dios quiera. . . Pablo Neruda, aterrado, no pensando más que en sí mismo, cierra el Consulado. Se va mañana temprano, por la carretera de Valencia, la única libre, con los Alberti, y Delia del Carril, naturalmente».»

«Pasados los años Neruda difundió que había sido destituido como cónsul por el Gobierno de Chile a causa de su afección a la República, e hizo pagar a Morla la «indiscreción» de haber sido testigo involuntario de su actuación en la guerra civil española, acusándole poco menos que de la muerte de Miguel Hernández, a quien Morla se habría negado a asilar, insidia atroz que le mortificó en sus últimos años, pues su comportamiento con «el pastor poeta» fue precisamente el contrario al que Neruda propaló», concluye el prologuista.

En: Artes y Letras.

Foto: Memoria Republicana.

En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227